第43回午前第25問の類似問題

第53回午前:第84問

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な動作の組合せで正しいのはどれか。ただし、機能残存レベルより下位は完全麻痺とする。

1: C4―――――万能カフを用いた食事

2: C5―――――前方移乗

3: C6―――――橈側-手掌握り

4: C7―――――更衣

5: C8―――――長下肢装具での歩行

- 答え:4

- 解説:脊髄損傷の機能残存レベルは、損傷部位によって可能な動作が異なります。この問題では、機能残存レベルと可能な動作の組合せを正しく判断することが求められています。

- C4レベルでは頸部、肩甲骨の運動が可能ですが、万能カフを使用しても食事は困難です。万能カフを用いた食事はC5レベルから可能となります。

- C5レベルでは肩関節の屈曲、外転、伸展、肘関節の屈曲などが可能ですが、前方移乗(車イスとベット間)はC6レベルから可能となります。

- C6レベルでは手関節の背屈が可能となり、テノデーシスアクションを用いた把持動作が可能ですが、橈側-手掌握りはC8レベルから可能となります。

- C7レベルでは、側臥位でのズボン着脱なども可能となり、更衣が可能です。この選択肢が正しい組合せです。

- C8レベルでは手指屈筋・伸筋が機能しますが、ADLは車椅子自立レベルであり、長下肢装具での歩行はTh12レベルから可能となります。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

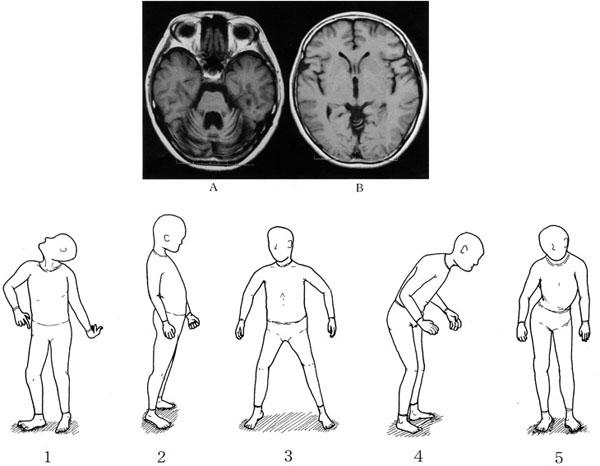

51歳の男性。3年前に歩行時のふらつきが出現した。頭部MRI写真(A、B)に示す。この患者の立位姿勢はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第37問

49歳の男性。アルコール依存症。40歳から通院でカウンセリングを受けていた。今回、連休中に連続飲酒となり、医師の勧めで専門病院に入院した。入院後、離脱症状が出現した。離脱症状から回復した後、作業療法が処方された。作業療法の初回面接で両足下腿のしびれ感を訴えた。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。 ア.しびれ感の状態を聞く。イ.目の前で歩行動作をしてもらう。ウ.感覚検査を行う。エ.その場で担当医師に連絡する。オ.しびれ感を考慮し面接を中止する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第8問

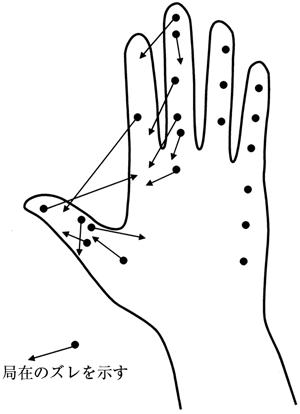

58歳の男性。作業中に左前腕遠位で屈筋腱断裂とSunderlandのⅤ度の正中神経断裂を受傷し、腱縫合術と神経縫合術を受けた。術後5か月を経過した時の手掌の静的触覚の局在の検査結果を図に示す。患者は実際の刺激点ではなく矢印で示した先が刺激点であると回答した。この知覚障害の原因はどれか。

1: 神経支配の破格

2: 軸索再生の遅延

3: 過誤神経支配

4: Waller変性

5: Tinel徴候

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第3問

54歳の男性。勤務中に突然の気分不快を訴え病院を受診し、脳梗塞による左片麻痺にて入院となった。妻と子供との3人暮らしで家事は妻が担っていた。職業は会社員で事務仕事を行い、会社までは電車で通勤していた。3か月が経過して、ADLは自立し、患者は復職を希望するようになった。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅱ、下肢Ⅴで病院内外の杖歩行は自立している。認知機能に明らかな問題はない。この時点でのIADL評価で優先すべきなのはどれか。

1: 買い物

2: 公共交通機関の利用

3: 食事の用意

4: 火の始末

5: ベッドメイキング

- 答え:2

- 解説:この患者は復職を希望しており、病前は電車で通勤していたため、公共交通機関の利用について優先的に評価することが適切である。

- 病前から家事は妻が担っていたため、買い物の評価を優先する必要性は低い。

- 患者は復職を希望しており、病前は電車で通勤していた。そのため、公共交通機関の利用について優先的に評価することが適切である。

- 病前から家事は妻が担っていたため、食事の用意の評価を優先する必要性は低い。

- 患者は職場で事務仕事を行っていたため、火の始末が必要な業務とは考えにくい。評価を優先する必要性は低い。

- 病前から家事は妻が担っていたことがわかり、事務仕事であるため、ベッドメイキングは仕事上も必要ないと思われる。評価を優先する必要性は低い。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第9問

21歳の男性。脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)。車椅子上での訓練場面を以下に示す。この訓練姿勢と関連のある日常生活動作はどれか。

1: 除圧動作

2: 寝返り動作

3: 足上げ動作

4: ズボン着脱動作

5: プッシュアップ動作

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第12問

24歳の男性。バイクに乗っていて乗用車と衝突し救急搬送された。頸椎脱臼骨折の診断で手術を受けた。MMTの結果を表に示す。機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: T1

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

自律神経障害を伴う脊髄小脳変性症において発症4年目で考えられる病態はどれか。

1: タンデム歩行は可能である。

2: 独歩は可能である。

3: 支持なしでの立ち上がりは可能である。

4: 介助歩行は可能である。

5: 寝たきりの状態である。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第51問

筋萎縮性側索硬化症患者の状態とADL上の工夫との組合せで誤っているのはどれか。

1: 気管切開-透明文字盤

2: 発声の低下-家人を呼ぶためのチャイム

3: 手指筋力低下-ワンスイッチ入力

4: 歩行障害-骨盤帯付長下肢装具

5: 下肢の痙性麻痺-回転移乗盤による移乗

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第8問

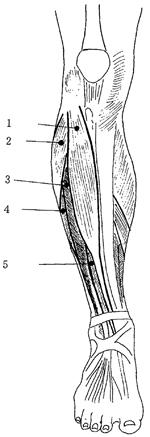

55歳の男性。脳出血による右片麻痺。単極式電気刺激法を適用することとした。足関節の外がえしと背屈とを誘発する筋として適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第11問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢筋力はMMTで近位筋4、遠位筋3である。下肢は内反尖足位であるが歩行可能。最近、手指の疲労があり食事がしにくくなったと訴えている。この患者の食事での対応で適切なのはどれか。

1: 吸口付コップを用いる。

2: 食事支援ロボットを用いる。

3: ユニバーサルカフを用いる。

4: 食器をターンテーブルに置く。

5: ポータブルスプリングバランサーを用いる。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第17問

37歳の女性。5年前に多発性硬化症と診断。発症当初は再発寛解型であったが、2年前に二次進行型に移行し右痙性片麻痺がある。2週前から右内反尖足位の痙縮が増悪し、MAS(modified Ashworth scale)で段階2である。右足の痙縮に対する治療で適切なのはどれか。

1: 赤外線療法

2: ホットパック

3: 電気刺激療法

4: アキレス腱延長術

5: 経頭蓋磁気刺激法

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

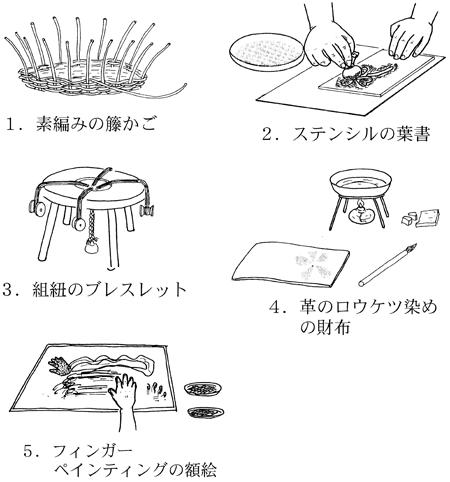

第35回午前:第16問

42歳の女性。多発性神経炎。手袋靴下型感覚障害がある。筋力は上肢近位筋群4(Good)、手指筋群4(Good)である。この患者が行う作業種目で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

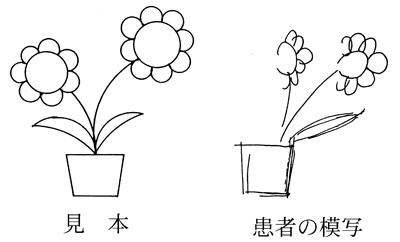

第36回午前:第9問

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

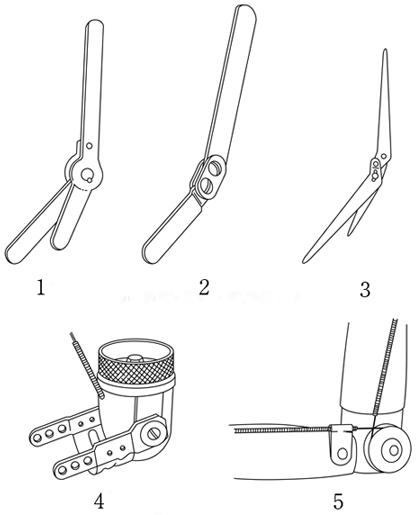

第50回午後:第9問

32歳の女性。交通事故による左上腕切断(上腕長30%残存)。上腕能動義手の適合検査で、肘継手を屈曲させたときに手先具が口元に届かなかった。この患者の肘継手として適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。この時期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1: 体位排痰

2: 痙縮の抑制

3: 体幹の漸増抵抗運動

4: 上下肢の高負荷の筋力増強運動

5: 上下肢の過伸張を伴うストレッチ

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第5問

65歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞。発症後3日経過。ベッドサイドでの作業療法が開始された。GCS(Glasgow coma scale)はE3+V2+M5=10、血圧は不安定でギャッジアップ60°で収縮期血圧が25 mmHg低下する。背臥位では頸部が右回旋している。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 経口摂食による嚥下訓練

2: 右から左への寝返り動作訓練

3: 上衣の更衣動作によるADL訓練

4: 声かけによるコミュニケーション訓練

5: 左上肢への感覚刺激による注意喚起訓練

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第14問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 右膝関節の自動屈伸訓練

2: 左膝関節の他動屈伸訓練

3: 両足関節の自動底背屈訓練

4: 右大腿四頭筋の等張性収縮訓練

5: 左下肢伸展位挙上訓練(SLR訓練)

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第35問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業療法開始後、1か月経過。作業療法室で突然に転倒することが頻回にあるが、けがはない。転倒時の作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 倒れた状態を確認してそのまま観察する。

2: ベルトをゆるめたり、ボタンをはずしたりして呼吸を楽にする。

3: 抱き起こして意識の有無を確認する。

4: すぐに主治医を呼び手当をしてもらう。

5: 周りの患者に手伝ってもらい別室に運び休ませる。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第12問

40歳の女性。2年前から歩行障害を自覚し、黄色靱帯骨化症と診断され手術を予定している。特記すべき併存症はみられない。この患者の理学療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 痙性歩行の改善

2: 下肢の筋力増強

3: 胸部絞扼感の軽減

4: 上肢の感覚障害の改善

5: 骨盤底筋群の筋力増強

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する