第42回午前第19問の類似問題

第38回午前:第13問

72歳の男性。頸椎の過伸展損傷により四肢麻痺となった。徒手筋力テストで下肢筋は4、肩・肘・手関節周囲筋は3、手指筋は2であった。考えられる頸髄損傷のタイプはどれか。

1: 前部損傷

2: 後部損傷

3: 中心性損傷

4: 半側損傷(ブラウン・セカール症候群)

5: 完全損傷

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第95問

ブラウン・セカール症候群で誤っているのはどれか。

1: 障害側の運動麻痺

2: 反対側の痛覚障害

3: 障害側の温度覚障害

4: 障害側の深部感覚障害

5: 障害側の障害髄節レベルでの全感覚障害

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重となっているが、背屈制限が著しく、外果周囲に組織の肥厚と癒着がある。他動的関節可動域訓練前の物理療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アイシング

2: 水温36℃の渦流浴

3: 連続波で1 MHzの超音波療法

4: 2,450 MHzの極超短波療法

5: 51℃のパラフィン浴

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第30問

26歳の女性。躁病。雑誌の編集員。昼夜が逆転し、職場では同僚や上司に無遠慮な言動が目立ち始めた。日常行動もまとまりに欠けてきたので入院した。入院後1か月で落ち着き始め、職場復帰に向けて作業療法が開始された。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 短時間で達成可能なもの

2: 巧緻性の低いもの

3: 粗大運動の要素が多いもの

4: エネルギー発散の要素が強いもの

5: 量的達成度を求めるもの

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第67問

悪性腫瘍のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

1: 回復的、維持的、緩和的内容に分けられる。

2: 化学療法による白血球減少や消化器症状に留意する。

3: 放射線治療中では易疲労性や倦怠感に留意する。

4: 骨転移がある例では病的骨折の危険がある。

5: 脊椎転移に伴う腰痛に対して極超短波療法を行う。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第8問

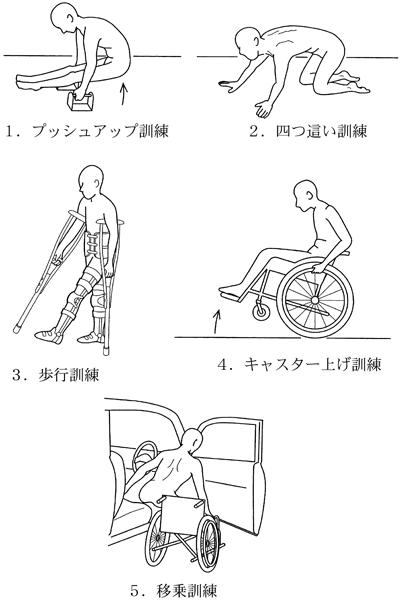

20歳の男性。交通事故による脊髄完全損傷対麻痺(第7胸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で重要度の低いのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第63問

脳血管障害に伴いやすい症状と治療の組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙縮 - リラクセーション

2: 肩手症候群 - 星状神経節ブロック

3: 肩関節亜脱臼 - アームスリングの装着

4: 反張膝 - 下腿三頭筋の筋力増強

5: 尖足拘縮 - アキレス腱延長術

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第15問

62歳の女性。転倒により骨折した。固定期間中に非固定部の関節可動域訓練を行う際、適切でないのはどれか。

1: 固定後早期から開始する。

2: 可動域検査は上肢全体を行う。

3: 自動運動を原則とする。

4: 骨折部を固定して行う。

5: 骨折部の痛みがあっても続ける。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

28歳の女性。電車を待つホームで突然動悸が激しくなり、死ぬのではないかという恐怖と息苦しさに襲われ、しゃがみこんでしまった。後日精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 内省を促す。

2: 心理教育を取り入れる。

3: 屋外でのプログラムを含める。

4: コラージュで自己表現を促す。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第44問

脳卒中の早期理学療法で誤っているのはどれか。

1: 上下肢の他動運動は発症当日から可能である。

2: 意識障害がなければ徐々に頭部挙上訓練を行う。

3: 収縮期血圧は100 mmHgを超えないようにする。

4: 脈拍は100/分以下に保つようにする。

5: 悪心などの自覚症状の出現で直ちに中止する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第17問

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。発症10日目に数分の端座位保持が可能となったが、立位保持は介助でかろうじて可能であった。この時点で適切な治療計画はどれか。2つ選べ。

1: 頸部右回旋位を徒手的に矯正する。

2: 左上肢を意識させる。

3: 左下肢をナイトブレースで固定する。

4: 左下肢への荷重を促す。

5: 電動車椅子操作の訓練を行う。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第24問

40歳の男性。Charcot-Marie-Tooth病と診断され、最近跛行を呈するようになった。リハビリテーション科を受診し理学療法が開始された。この患者にみられるのはどれか。

1: 脊柱側弯変形

2: 股関節屈曲制限

3: 膝関節屈曲拘縮

4: 腓腹筋仮性肥大

5: 下垂足

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第32問

25歳の女性。境界型人格障害。手首の自傷行為の反復、睡眠薬遊びや万引きがある。「何でも良いからやれる仕事をやってはどうか」と言う母親に暴力を振るい、止めに入った父親の前で「死んでやる」と言って再び手首の自傷行為に及び入院した。入院後、穏やかになり作業療法が開始された。作業中に「息が苦しくなり手がしびれる」と言い出した。考えられる発作はどれか。

1: 低血糖発作

2: 過呼吸発作

3: けいれん発作

4: 欠神発作

5: 情動脱力発作

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

1: 使用頻度の低い単語を用いる。

2: 出にくい言葉は先回りして言う。

3: できるだけ長い文章で話しかける。

4: 意思伝達には易しい漢字を用いる。

5: ジェスチャーは可能な限り用いない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

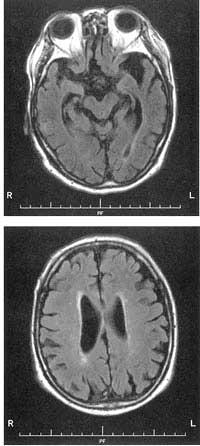

第46回午後:第20問

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

55歳の男性。倒れてきた本棚により右肘上部を圧迫され正中神経麻痺を生じた。約1か月経過したが、右上肢の運動障害と感覚障害を認めていることから装具療法を行うことになった。使用する装具で正しいのはどれか。

1: 長対立装具

2: IP伸展補助装具

3: ナックルベンダー

4: Thomas型懸垂装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:1

- 解説:この患者は高位型の正中神経麻痺を持っており、長対立装具が適切な装具療法となります。他の選択肢は、それぞれ異なる神経麻痺や状況に対応する装具です。

- 長対立装具は、高位型の正中神経麻痺による祈祷肢位変形に対して適応となる。この患者の症状に適切な装具であるため、正しい選択肢です。

- IP伸展補助装具は、マレットフィンガーなどIP関節の屈曲拘縮に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- ナックルベンダーは、MP関節を屈曲位にさせることで機能的肢位を保ち、把持を行いやすくする装具である。尺骨神経麻痺による鷲手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- Thomas型懸垂装具は、高位型の橈骨神経麻痺による下垂手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- コックアップ・スプリントは、手関節背屈位保持のために用いられる。高位型の橈骨神経麻痺や橈骨遠位端骨折などに対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第85問

女性に多いのはどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 晩発性小脳皮質萎縮症

3: アルツハイマー病

4: 進行性核上性麻痺

5: パーキンソン病

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

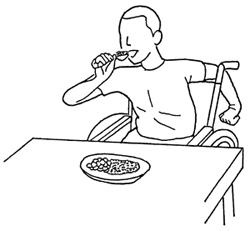

第40回午前:第31問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。この患者に対して急性期に行った呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 胸郭モビライゼーション

2: 肋間筋強化

3: 息こらえ練習

4: 介助咳嗽練習

5: 体位排痰法

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第83問

脊髄ショック期の徴候として正しいのはどれか。

1: 温痛覚解離

2: 痙性四肢麻痺

3: 肛門括約筋反射消失

4: 深部腱反射亢進

5: 排尿反射亢進

- 答え:3

- 解説:脊髄ショック期は、脊髄損傷後に発生する一時的な症状で、損傷部位以下の神経機能が消失する。この期間は数時間から数週間続くことがあり、その後徐々に回復していく。

- 温痛覚解離は脊髄ショック期ではなく、脊髄内腫瘍や脊髄空洞症で見られる症状である。

- 痙性四肢麻痺は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期を経た後に損傷髄節以下で見られる症状である。

- 肛門括約筋反射消失は脊髄ショック期の徴候であり、損傷髄節以下の反射が消失するために起こる。経過とともに回復することがある。

- 深部腱反射亢進は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期を経た後に損傷髄節以下で見られる症状である。

- 排尿反射亢進は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期では排尿反射が消失し、尿閉や尿失禁となる。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する