第42回午前第14問の類似問題

第47回午前:第16問

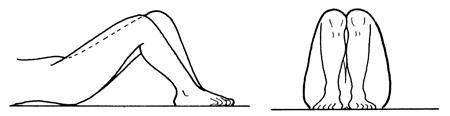

4歳の女児。脳性麻痺。座位保持姿勢を図に示す。姿勢の特徴で正しいのはどれか。

1: 片麻痺が疑われる。

2: 重心は前方に偏位している。

3: ハムストリングスの短縮が疑われる。

4: 対称性緊張性頸反射の影響がみられる。

5: 頸部の立ち直り反応の低下が疑われる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第26問

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。MMSE(Mini-Mental State Examination)で低得点が予想される項目はどれか。

1: 物品名3個の再生

2: 物品の名称呼称

3: 文章命令のよる動作

4: 文章作成

5: 図形の模写

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第88問

右後下小脳動脈の閉塞で発症した脳梗塞でみられないのはどれか。

1: 右片麻痺

2: 右眼瞼下垂

3: 右小脳性運動失調

4: 右顔面温痛覚障害

5: 左上下肢温痛覚障害

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第59問

痙直型両麻痺児の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体幹の回旋運動を促す。

2: 端座位で骨盤後傾運動を促す。

3: 両足の交互運動を促す。

4: 両足を開いて体重移動を促す。

5: 腹筋群と殿筋群との同時収縮を促す。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第32問

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 股関節の関節可動域

2: 棘果長

3: 下肢の徒手筋力テスト

4: 下肢深部腱反射

5: 大腿周径

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第16問

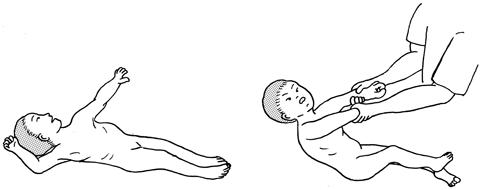

8歳の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。背臥位姿勢と引き起こし時に図のように対応する。この児の車椅子の設定として適切なのはどれか。

1: 座面を床面と平行にする。

2: 平面形状の座面を使用する。

3: 胸と骨盤をベルト固定する。

4: 背もたれの高さは肩までとする。

5: 背もたれの角度は床面と垂直に固定する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第17問

35歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷で入院となった。受傷10日後から作業療法が開始された。運動麻痺や感覚障害はみられなかった。些細なことで怒りをあらわにし、作業療法中も大きな声をあげ、急に立ち上がってその場を去る、というような行動がしばしばみられた。患者はこの易怒性についてほとんど自覚しておらず病識はない。この患者の怒りへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 原因について自己洞察を促す。

2: 感情をコントロールするよう指導する。

3: 周囲に与える影響を書き出してもらう。

4: よく観察し誘発されるパターンを把握する。

5: 脳損傷との関係について理解が得られるまで説明する。

- 答え:4

- 解説:この患者は脳外傷による易怒性や社会的行動障害があり、病識が欠如している。急性期であるため、ADLを安定させるために問題点と障害像を正確に把握することが重要である。患者の易怒性が現れるパターンを把握し、その上で対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しているため、自己洞察を促すことは困難である。

- 病識が欠如しているため、感情のコントロールを指導しても効果は期待できない。患者の感情や行動のパターンを把握した後に、状況に応じて感情のコントロールに対する具体的な対応を行う。

- 易怒性に対して自覚がないため、現時点で周囲に与える影響を書き出すアプローチは困難である。

- 急性期は、患者の易怒性が現れるパターンを把握するために観察し、そのうえで対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しており、易怒性に対する自覚もないため、現時点で問題となっている言動と脳損傷との関係を理解させることは困難である。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第21問

50歳の女性。球麻痺症状で発症した筋萎縮性側索硬化症。発症後1年経過。自営業世帯の主婦で、病前は家業の経理を行っていた。現在、筋力は上肢近位筋群3(Fair)、上肢遠位筋群2(Poor)、下肢筋群4(Good)である。最近、肺炎を2回起こしている。この患者への対応で緊急度が低いのはどれか。

1: コミュニケーションエイドの検討

2: 呼吸体操の指導

3: 飲み込みやすい食品の紹介

4: 不安や恐れへの相談

5: 移乗介助用リフターの導入

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第89問

進行性核上性麻痺について正しいのはどれか。

1: 延髄が萎縮する。

2: L-Dopaが著効する。

3: 頸部が前屈位となる。

4: 垂直方向の眼球運動障害を呈する。

5: MIBG心筋シンチグラフィーで心/縦隔比が低下する。

- 答え:4

- 解説:進行性核上性麻痺は40歳以降に発症する神経変性疾患で、パーキンソニズム、認知症、眼球運動障害が主な症状です。正しい選択肢は垂直方向の眼球運動障害を呈することです。

- 進行性核上性麻痺では延髄は萎縮しません。この選択肢は間違いです。

- 進行性核上性麻痺では、L-Dopaが著効する場合は除外されます。この選択肢は正しくありません。

- 進行性核上性麻痺では、頸部のジストニアにより頸部が後屈位となることが一般的です。この選択肢は間違いです。

- 進行性核上性麻痺では、核上性眼球運動障害により垂直方向の眼球運動障害を呈することが特徴的です。この選択肢が正しいです。

- MIBG心筋シンチグラフィーで心/縦隔比が低下するのはパーキンソン病であり、進行性核上性麻痺では通常正常です。この選択肢は間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

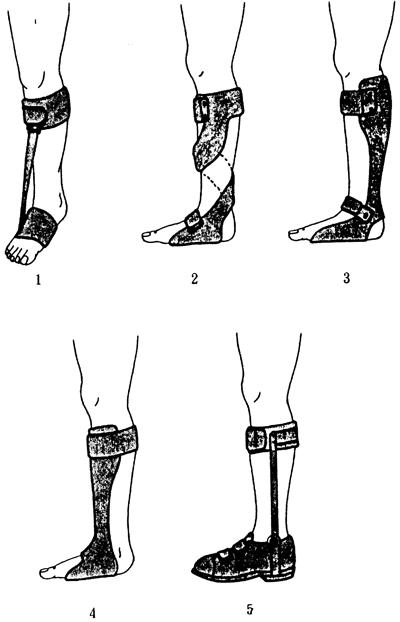

第34回午前:第30問

脳卒中片麻痺患者。ブルンストローム法ステージIII。痙縮による高度の内反尖足。適切な下肢装具はどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

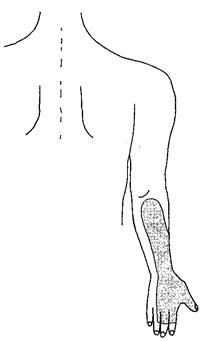

第45回午後:第17問

21歳の男性。右上腕骨骨折。図に示す領域の知覚が脱失し、運動麻痺がみられる。装着するスプリントで適切なのはどれか。

1: フレクサーヒンジ・スプリント

2: Bennett型長対立スプリント

3: Thomasスプリント

4: ナックルベンダー

5: 短対立スプリント

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第62問

慢性期片麻痺患者の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側の立脚相は非麻痺側より短い。

2: 麻痺側の遊脚相の膝屈曲角度は非麻痺側より小さい。

3: 麻痺側の遊脚相で麻痺側の股関節は外転する。

4: 非麻痺側の立脚相で体幹は麻痺側に側屈する。

5: 歩隔は正常歩行より広い。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第11問

20歳の男性。オートバイ事故による外傷性脳損傷。受傷後3か月経過。女性に触れたがるなどの行動がみられ、ミニメンタルステート検査(MMSE)は10点、車椅子駆動は可能、右上肢(利き手)に中等度の運動麻痺を認める。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 見当識訓練

2: 移乗動作訓練

3: 利き手交換訓練

4: 運転のシミュレーション

5: 生活リズムの定着化

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第7問

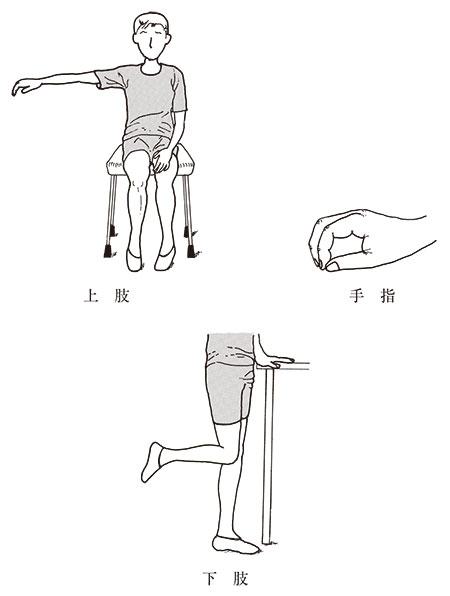

脳卒中右片麻痺の麻痺側運動機能についてBrunnstrom法ステージの検査を行ったところ、図に示す段階までの運動が可能であった。評価の組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅳ

2: 上肢Ⅳ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

3: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅴ

4: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

5: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅴ

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

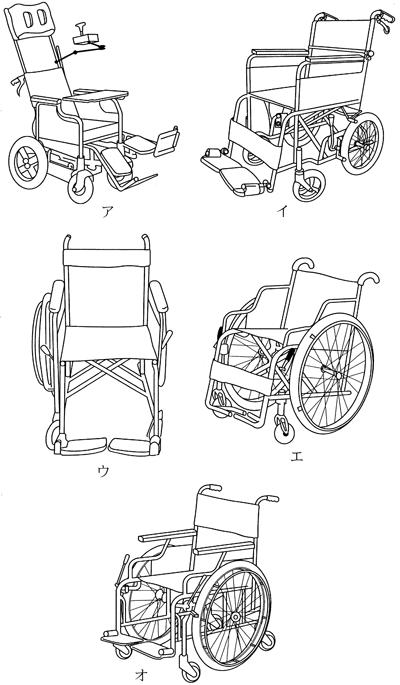

第39回午前:第10問

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の日常生活活動に用いる車椅子処方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第77問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症の理学療法プログラムで適切でないのはどれか。

1: 罹患筋の抵抗運動

2: 呼吸・排痰訓練

3: 嚥下指導

4: コミュニケーション手段の獲得

5: 精神心理的サポート

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

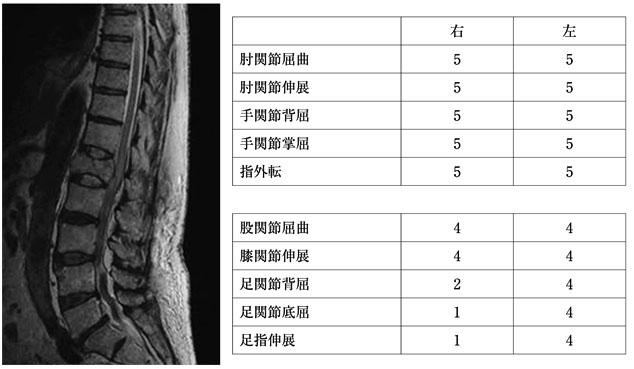

第47回午後:第11問

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第4問

9歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、座位保持は両手の支持が必要である。立位は介助があればわずかにできる。この児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいのはどれか。

1: 車椅子で体幹ベルトを用いた座位

2: 床上で両肘を机上に置いた長座位

3: 床上で両肘を机上に置いた割り座

4: 座位保持装置を使用した座位

5: 立位台を使用した立位

- 答え:2

- 解説:この問題では、痙直型四肢麻痺の脳性麻痺の男児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいものを求めています。この児は頭部保持が可能で、座位保持は両手の支持が必要であり、立位は介助があればわずかにできることから、手放しで保持することが最も困難な姿勢を選ぶ必要があります。

- 車椅子で体幹ベルトを用いた座位では、バックレストとベルトで体幹が固定されていて手放しでも姿勢は安定するため、両手を使用することが比較的容易です。

- 床上で両肘を机上に置いた長座位では、両肘を机上に置いてようやく姿勢を安定できるため、この状態で両手を使うと姿勢は安定できなくなり、最も難しい姿勢となります。

- 床上で両肘を机上に置いた割り座では、長座位よりも左右への安定がある点で、選択肢2よりも容易です。

- 座位保持装置を使用した座位では、体幹を保持することができるため、両手の使用は容易に可能となります。

- 立位台を使用した立位では、体幹と下肢は固定されていて、立位姿勢を保つことができ、両手を使用することは容易です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

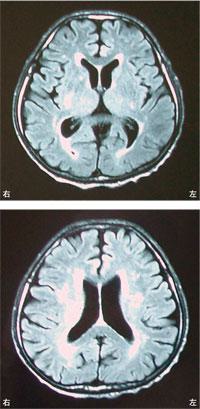

第46回午前:第7問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。画像所見で考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 硬膜下出血

3: くも膜下出血

4: 正常圧水頭症

5: 多発性脳梗塞

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

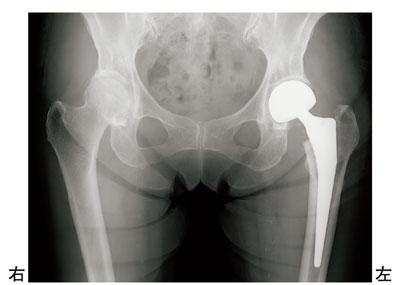

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。

1: 臥床時には股関節を内転位に保つ。

2: 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。

3: 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。

4: 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。

5: 術後3か月は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する