第34回午後第21問の類似問題

第35回午後:第23問

誤っているのはどれか。

1: 一つの運動単位は1個の脊髄前角細胞とそれに支配される筋線維群から成る。

2: 筋肉は収縮速度が増加すると張力が減少する。

3: 1本の運動神経が何個の筋線維を支配しているかを神経支配比という。

4: 一般に神経支配比は精緻な働きをする指、舌などの筋ほど大きい。

5: 運動神経のインパルスが軸索終末部に達すると、アセチルコリンが放出される。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第1問

正しい組合せはどれか。2つ選べ。 ア.骨端-関節軟骨イ.骨幹-緻密質ウ.骨梁-シャーピー線維エ.骨膜-関節面オ.骨髄-ハバース管

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第7問

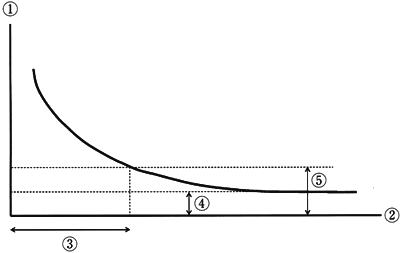

測定筋の電気刺激特性を図に示す。図中の番号の説明で正しいのはどれか。

1: ①刺激の頻度

2: ②刺激の持続時間

3: ③基電流

4: ④時値

5: ⑤時定数

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第54問

筋と支配神経との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 僧帽筋 — 長胸神経

2: 小菱形筋 — 肩甲下神経

3: 棘下筋 — 肩甲上神経

4: 小円筋 — 腋窩神経

5: 大円筋 — 肩甲背神経

- 答え:3 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第43問

筋と作用との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 小殿筋-股関節外旋

2: 大腿筋膜張筋-股関節屈曲

3: 恥骨筋-股関節内転

4: 大腿直筋-股関節伸展

5: 縫工筋-股関節内旋

- 答え:2 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第41問

骨盤を挙上しないのはどれか。2つ選べ。 ア.僧帽筋下部イ.外腹斜筋ウ.内腹斜筋エ.腰方形筋オ.腹横筋

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第38問

運動単位について正しいのはどれか。

1: 運動単位には求心性線維が含まれる。

2: 同じ筋肉内では小さな運動単位は持久性に優れる。

3: 随意運動時には大きな運動単位ほど先に活動を始める。

4: 同じ筋肉内では筋線維のタイプは同じである。

5: 発射頻度は200~500回/秒である。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第50問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの筋病理所見について正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.筋線維が筋線維束単位で萎縮する。イ.筋線維の直径はいずれもほぼ等しい。ウ.筋線維が結合組織や脂肪組織に置換される。エ.筋形質膜にジストロフィン蛋白がみられない。オ.リンパ球などの炎症性細胞の著しい浸潤がみられる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第56問

筋紡錘の求心性神経線維はどれか。2つ選べ。

1: Ⅰa神経線維

2: Ⅰb神経線維

3: Ⅱ神経線維

4: Ⅲ神経線維

5: Ⅳ神経線維

- 答え:1 ・3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第54問

筋皮神経支配の筋はどれか。2つ選べ。

1: 肘筋

2: 棘下筋

3: 三角筋

4: 烏口腕筋

5: 上腕二頭筋

- 答え:4 ・5

- 解説:筋皮神経支配の筋は烏口腕筋と上腕二頭筋です。筋皮神経は上肢の筋肉の一部を支配しており、烏口腕筋と上腕二頭筋がその例です。

- 肘筋は筋皮神経支配ではなく、橈骨神経支配です。肘筋は上腕骨外側上顆の後面から起始し、尺骨近位部の橈側面に停止します。

- 棘下筋は筋皮神経支配ではなく、肩甲上神経支配です。棘下筋は肩甲骨棘下窩や棘下筋膜内面から起始し、上腕骨大結節後面の中部や肩関節包に停止します。

- 三角筋は筋皮神経支配ではなく、腋窩神経支配です。三角筋は肩甲骨肩甲棘後部や肩峰中部、鎖骨外側1/3の領域から起始し、上腕骨三角筋粗面に停止します。

- 烏口腕筋は筋皮神経支配で正しいです。烏口腕筋は肩甲骨烏口突起から起始し、上腕骨内側面の中央部や内側上腕筋間中隔に停止します。

- 上腕二頭筋は筋皮神経支配で正しいです。長頭は肩甲骨関節上結節、短頭は肩甲骨烏口突起から起始し、橈骨粗面や一部は薄い上腕二頭筋腱膜となって前腕筋膜の内側近位面に放散します。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第21問

γ運動ニューロンについて誤っているのはどれか。

1: 筋紡錘の感受性を調節する。

2: 核袋線維と核鎖線維を支配する。

3: 前根の約30%を占める。

4: α運動ニューロンよりも細い。

5: α運動ニューロンから抑制性支配を受ける。

- 答え:5

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第6問

下肢の筋と支配神経との組合せで正しいのはどれか。

1: 半腱様筋-総腓骨神経

2: 薄筋-大腿神経

3: 縫工筋-閉鎖神経

4: 足底筋-脛骨神経

5: 母指外転筋-外側足底神経

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第67問

前腕筋電義手の特徴でないのはどれか。 ア.筋電を採取するための筋収縮訓練が必要である。イ.頭上や背中の後ろでの操作も可能である。ウ.把持力は能動フックより強い。エ.コントロールケーブルが必要である。オ.能動フックの義手に比べ軽い。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第5問

単一の神経で支配されているのはどれか。

1: 短母指屈筋

2: 深指屈筋

3: 上腕二頭筋

4: 大内転筋

5: 大腿二頭筋

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第23問

運動に関する中枢神経について正しいのはどれか。

1: 一次運動野においては他の部位と比較して手と顔面の運動領域が小さい。

2: 中脳黒質に由来するドパミン作動性ニューロンは線条体に至る。

3: 皮質脊髄路のうち約30%の線維が延髄錐体で対側に交叉する。

4: Betzの巨大錐体細胞は運動野大脳皮質の第Ⅲ層に存在する。

5: Purkinje細胞の軸索は小脳への求心性線維となる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第62問

骨格筋の収縮について正しいのはどれか。

1: 単収縮を加重させても収縮力は変化しない。

2: 筋線維の活動電位の持続時間は単収縮の持続時間よりも長い。

3: 電気刺激を与えた場合、単収縮に先行して活動電位が生じる。

4: 電気刺激で1秒間に5~6回の単収縮を起こすと強縮となる。

5: 単収縮の頻度が過剰になると完全強縮から不完全強縮に移行する。

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第72問

筋と股関節への作用との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 腸腰筋 ── 外 旋

2: 小殿筋 ── 内 転

3: 梨状筋 ── 外 転

4: 大腿方形筋 ── 屈 曲

5: 恥骨筋 ── 伸 展

- 答え:1 ・3

- 解説:この問題では、筋と股関節への作用が正しく組み合わされている選択肢を2つ選ぶ必要があります。筋肉の作用を理解することで、正しい筋肉と股関節への作用の組み合わせを選ぶことができます。

- 腸腰筋は股関節屈曲と外旋に作用する筋肉であり、正しい組み合わせです。

- 小殿筋は股関節外転と外転位を伴う股関節内旋に作用する筋肉であり、選択肢2の内転は間違いです。

- 梨状筋は股関節外旋と外転に作用する筋肉であり、正しい組み合わせです。

- 大腿方形筋は股関節外旋と内転に作用する筋肉であり、選択肢4の屈曲は間違いです。

- 恥骨筋は股関節屈曲、内転、外旋に作用する筋肉であり、選択肢5の伸展は間違いです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第15問

筋と支配神経との組合せで誤っているのはどれか。

1: 長橈側手根伸筋-橈骨神経

2: 長母指外転筋-橈骨神経

3: 小指対立筋-正中神経

4: 浅指屈筋-正中神経

5: 母指内転筋-尺骨神経

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第61問

神経線維の特徴で正しいのはどれか。

1: 脳の白質は無髄神経線維である。

2: 無髄神経線維はRanvier絞輪を有する。

3: 自律神経節後線維は有髄神経線維である。

4: 有髄神経線維は太いほど圧迫で障害を受けやすい。

5: 有髄神経線維の伝導速度は線維の直径と反比例する。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第42問

膝関節について正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.らせん関節である。イ.屈曲の最終期にはころがり運動となる。ウ.伸展位では側副靱帯は弛緩する。エ.半腱様筋は下腿の外旋運動を行う。オ.完全伸展時には下腿の内旋運動はできない。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する