臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

心電図の肢誘導と胸部誘導の定義に基づいて判断する。標準双極肢誘導は $I=V_L - V_R$, $II=V_F - V_R$, $III=V_F - V_L$ と定義され、これよりアイントーベンの法則 $I + III = II$ が導かれる。胸部誘導(V1〜V6)は単極誘導で、基準には右手・左手・左足を等抵抗で結合したWilsonの結合点(中心電極)を用いる。単極肢誘導のaVRは右手を記録電極、左手と左足を結合した点(Goldbergerの基準電極)を基準とする。また差動増幅器のニュートラル(中性)端子には、コモンモードノイズ低減のため右足電極(右足ドライブ)を接続する。したがって「左足から右手の電位を差し引いた誘導を第III誘導という」は、第II誘導の定義であり誤りである。

選択肢別解説

正しい。胸部誘導(V1〜V6)は単極誘導で、基準電極としてWilsonの結合点(右手・左手・左足を等抵抗で結合した中心電極)を用いる。これに対し各胸部電極(V1〜V6)が記録電極となる。

誤り。左足電位 $V_F$ から右手電位 $V_R$ を差し引いた誘導 $V_F - V_R$ は第II誘導である。第III誘導は左足電位から左手電位を差し引いた $V_F - V_L$ で定義される。

正しい。差動増幅器のニュートラル(中性)端子には右足電極を接続する。右足ドライブ(RLD)としてコモンモード成分を打ち消す帰還を与え、電源周波数ハムなどの雑音を低減する目的で用いられる。

正しい。aVRは右手電極を記録電極とし、左手と左足を結合した点(Goldbergerの基準電極)を基準とする。式で表すと $aVR = V_R - \frac{V_L + V_F}{2}$。

正しい。標準双極肢誘導は $I=V_L - V_R$, $II=V_F - V_R$, $III=V_F - V_L$ と定義されるため、$I + III = (V_L - V_R) + (V_F - V_L) = V_F - V_R = II$ が成り立つ(アイントーベンの法則)。

解説

標準12誘導心電図は、標準肢誘導I・II・III(双極誘導)、単極肢誘導aVR・aVL・aVF、胸部単極誘導V1~V6から構成される。標準肢誘導にはEinthovenの法則(II = I + III)が成り、胸部誘導はWilsonの結合電極(右手・左手・左足を抵抗で結合した仮想0点)を基準とする単極誘導である。単極肢誘導はGoldbergerの結合電極(測定肢を除いた2肢の平均)を基準とするため、aVR + aVL + aVF = 0 の関係が成り立つ。以上より正しい記述は選択肢5。

選択肢別解説

誤り。第II誘導は右手(RA)と左足(LL)の電位差(LL − RA)を記録する双極誘導である。右足(RL)は通常、接地電極として用いられ、電位差の測定には関与しない。

誤り。aVRはGoldbergerの結合電極(測定肢を除いた2肢の平均)を基準とする単極肢誘導である。Wilsonの結合電極を基準とするのは胸部単極誘導(V1~V6)。

誤り。V1~V6は胸部単極誘導であり、Wilsonの結合電極を基準(0点)とする。双極誘導は標準肢誘導I・II・IIIである。

誤り。Einthovenの法則は II = I + III である。記載の「III = I + II」は逆で成り立たない。

正しい。単極肢誘導aVR・aVL・aVFは誘導軸ベクトルを合成すると和が0となり、任意時刻で aVR + aVL + aVF = 0 の関係が成立する。機器の点検にも用いられる基本関係である。

解説

標準12誘導は、双極肢誘導(I, II, III)、拡張単極肢誘導(aVR, aVL, aVF)、単極胸部誘導(V1〜V6)からなる。双極肢誘導の極性は I: $V_L - V_R$, II: $V_F - V_R$, III: $V_F - V_L$ で定義されるため、右手(RA, $V_R$)に由来する筋電雑音は右手電極を含む I と II に直接現れるが、右手を含まない III(左手と左足の差)には直接は現れない。拡張単極肢誘導は、測定肢電極以外の2電極の平均を基準にとるため、非拡張の単極肢誘導に比べて振幅が約1.5倍となる(例:$aV_F \approx 1.5\,V_F$)。単極胸部誘導はウィルソンの中心電極(右手・左手・左足を抵抗で結合した結合端子)を不関電極として用いる。QRS平均電気軸は標準肢誘導からRおよびSの代数和を用いて前額面で算出できる。以上より、設問の誤りは「右手の筋電雑音はIII誘導に影響が出る」である。

選択肢別解説

正しい。II誘導は双極肢誘導で、右手(負極)と左足(正極)の電位差を記録する。式で表すと $V_{II}=V_F - V_R$。

誤り。III誘導は左手と左足の電位差($V_{III}=V_F - V_L$)であり、右手($V_R$)は関与しないため、右手由来の筋電雑音はIII誘導には直接は現れない。右手の筋電雑音は右手電極を含む I($V_L - V_R$)と II($V_F - V_R$)に影響が出る。

正しい。拡張単極肢誘導は、測定肢以外の2肢の平均を基準にするため増幅効果が生じ、$aV_F \approx 1.5\,V_F$ となる(aVR, aVL も同様)。

正しい。QRS平均電気軸は標準肢誘導(一般に I と aVF、または I と III)からR波とS波の代数和を用いて前額面で算出できる。

正しい。単極胸部誘導(V1〜V6)は、ウィルソンの中心電極(右手・左手・左足を抵抗で結合した結合端子)を不関電極として利用する。

解説

標準12誘導心電図の要点より判断する。I誘導は左手(LA)−右手(RA)で定義されるため、RAとLA電極を入れ替えると極性が反転する。aVFは下壁(inferior)の電気的活動をよく反映する。aVRは肢誘導間の関係(アイントーベンの法則:$\mathrm{II}=\mathrm{I}+\mathrm{III}$)を用いて算出でき、具体的に $\mathrm{aVR}=-\frac{\mathrm{I}+\mathrm{II}}{2}$ などの式で求められる。一方、QRS平均電気軸は前額面の肢誘導から求めるものであり、単極胸部誘導(V1〜V6)は水平面情報で軸決定には用いない。また単極胸部誘導の基準(不関)電極はウィルソンの結合端子(WCT:RA・LA・LLの結合)で、右足(RL)電極は接地/右脚ドライブに用いられる。従って、選択肢4と5が誤り。

選択肢別解説

正しい記述。I誘導はLA−RAで定義されるため、右手(RA)と左手(LA)の電極を入れ替えると符号が反転し、波形の極性が変わる。

正しい記述。aVFは下方向を向くベクトルを観察する肢誘導で、心臓の下壁(inferior wall)の情報を反映する。II、III、aVFが下壁を評価する代表的誘導である。

正しい記述。肢誘導はアイントーベンの法則 $\mathrm{II}=\mathrm{I}+\mathrm{III}$ で関連し、I・IIからIIIを求められる。増強単極肢誘導は肢誘導から算出可能で、例えば $\mathrm{aVR}=-\frac{\mathrm{I}+\mathrm{II}}{2}$。よってI、II、IIIの任意の2つがあればaVRを算出できる。

誤り。QRS平均電気軸は前額面で定義され、肢誘導(I、II、III、aVR、aVL、aVF)のR・Sの代数和などから求める。単極胸部誘導(V1〜V6)は水平面情報であり、軸決定には用いない。

誤り。単極胸部誘導の基準(不関)電極はウィルソンの結合端子(WCT:RA・LA・LLを抵抗で結合)である。右足(RL)電極は接地/右脚ドライブに用いられ、基準電極ではない。

解説

増大単極肢誘導aVFは左足の電位と、右手・左手の平均電位を基準に測定する。定義は $aVF = V_F - \frac{V_R + V_L}{2}$ であり、右手(R)と左手(L)の電極を入れ替えても $(V_R + V_L)$ は不変なのでaVFの極性は変化しない。よって「入れ替えるとaVFの極性が変わる」は誤り。増大単極肢誘導の大きさは、ウィルソン中心電極の近似関係 $V_R + V_L + V_F \fallingdotseq 0$ を用いれば $aVF = 1.5\,V_F$ と導けるため正しい。標準肢誘導はEinthovenの法則 $II = I + III$ が成り立つ。空間ベクトル上の向きから、I誘導およびaVLは左心室側壁(高位側壁)を主に観察する。胸部誘導V1は第4肋間・胸骨右縁に装着する。したがって誤っているのは選択肢1のみ。

選択肢別解説

誤り。aVFの定義は $aVF = V_F - \frac{V_R + V_L}{2}$。右手電極(R)と左手電極(L)を入れ替えても $(V_R + V_L)$ の和は変わらず、$V_F$ も変わらないため、aVFの極性・大きさは不変である。

正しい。ウィルソン中心電極の近似関係 $V_R + V_L + V_F \fallingdotseq 0$ より $(V_R + V_L) \fallingdotseq -V_F$。これを $aVF = V_F - \frac{V_R + V_L}{2}$ に代入すると $aVF = V_F - \frac{-V_F}{2} = 1.5\,V_F$ となり、aVFは $V_F$ の1.5倍の振幅となる。

正しい。肢誘導のベクトル方向から、I誘導とaVLは左側胸部(左心室の側壁、特に高位側壁)を向くため、左心室側壁の電気的活動を主に反映する。

正しい。標準肢誘導(I, II, III)にはEinthovenの法則 $II = I + III$ が成り立つ。したがって「II誘導はI誘導とIII誘導との和である」は妥当。

正しい。V1誘導電極は第4肋間・胸骨右縁に装着するのが標準的な電極配置である。

解説

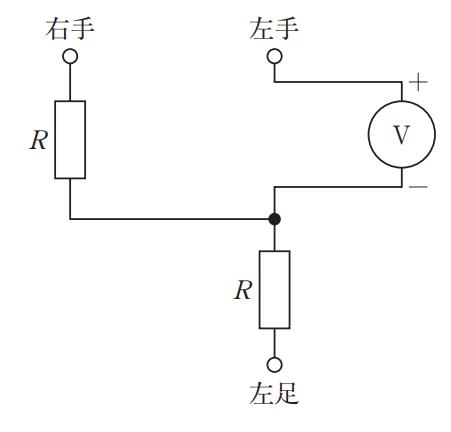

単極肢誘導(aV誘導)は、測定したい肢を正極(+)とし、残る2肢を高抵抗で結合した点(ゴールドバーガーの結合電極)を負極(−、不関電極)として測定する。提示図では左手電極が電圧計の+端子に直接つながり、右手・左足の各電極が抵抗Rを介して結合された点が電圧計の−端子に接続されている。よって測定肢は左手であり、これはaVL誘導の回路構成に一致する。

選択肢別解説

Ⅰ誘導は双極肢誘導で、(+)左手、(−)右手の電位差を直接測定する。提示図は右手と左足を抵抗で結合した点を負極としており、双極測定ではないため該当しない。

Ⅲ誘導は双極肢誘導で、(+)左足、(−)左手の電位差を測定する。図では左手が正極(+)となっており、回路構成が一致しない。

aVR誘導は単極肢誘導で、(+)右手、(−)左手と左足の結合点(ゴールドバーガー結合電極)で測定する。提示図では正極が左手であるためaVRには該当しない。

aVL誘導は単極肢誘導で、(+)左手、(−)右手と左足の結合点(ゴールドバーガー結合電極)で測定する。図は左手が電圧計の+、右手・左足が抵抗Rを介して結合された点が−に接続されており、aVL誘導の回路と一致する。

V3誘導は単極胸部誘導で、胸部V3電極を正極とし、(−)は右手・左手・左足の3肢を抵抗で結合したウィルソンの中央端子を用いる。提示図は肢誘導(左手を+)で胸部電極も中央端子も示されておらず、V3とは一致しない。

解説

右手(R)と左手(L)の四肢電極を入れ替えると、RとLに関係する双極・単極肢誘導の関係が変わる。具体的には、第I誘導は $I=V_L-V_R$ が $V_R-V_L$ となり極性が反転する。第II誘導と第III誘導は $II=V_F-V_R$, $III=V_F-V_L$ であり、RとLの入れ替えにより互いに入れ替わる。増高単極肢誘導は $aV_R=V_R-\frac{V_L+V_F}{2}$、$aV_L=V_L-\frac{V_R+V_F}{2}$、$aV_F=V_F-\frac{V_R+V_L}{2}$ で表されるため、RとLが入れ替わると $aV_R$ と $aV_L$ は入れ替わる一方、$aV_F$ は不変で反転もしない。胸部誘導は $V_x=V_{Cx}-V_W$、$V_W=\frac{V_R+V_L+V_F}{3}$(Wilsonの結合端子)であり、RとLの入れ替えでは $V_W$ が変化しないため胸部誘導波形も基本的に変化しない。よって「aVFの波形が反転する」「胸部誘導の波形が変化する」は誤りである。

選択肢別解説

正しい。$aV_R=V_R-\frac{V_L+V_F}{2}$、$aV_L=V_L-\frac{V_R+V_F}{2}$ であり、RとLを入れ替えると両式が互いに入れ替わるため、aVRとaVLの波形は入れ替わる。

正しい。$II=V_F-V_R$、$III=V_F-V_L$ なので、RとLの入れ替えで $II\leftrightarrow III$ となり波形が入れ替わる。

正しい。第I誘導は $I=V_L-V_R$ で、RとLを逆にすると $V_R-V_L=-(V_L-V_R)$ となり極性反転(波形反転)する。

誤り。$aV_F=V_F-\frac{V_R+V_L}{2}$ であり、RとLを入れ替えても $\frac{V_R+V_L}{2}$ は不変なので、aVFの波形は反転せず変化しない。

誤り。胸部誘導は $V_x=V_{Cx}-V_W$、$V_W=\frac{V_R+V_L+V_F}{3}$(Wilsonの結合端子)で参照する。不関電極 $V_W$ はRとLの入れ替えで値が変わらないため、胸部誘導V1〜V6の波形は基本的に変化しない。

解説

$ディジタル心電計では、標準肢誘導 I \cdot II から他の肢誘導(III, aVR, aVL, aVF)を演算合成する。増幅単極肢誘導の定義は aVR = R - \frac{L + F}{2}, aVL = L - \frac{R + F}{2}, aVF = F - \frac{R + L}{2} である。標準肢誘導の定義 I = L - R, II = F - R を用いると、I + II = L + F - 2R となるため、aVR = R - \frac{L + F}{2} = -\frac{1}{2}(I + II) が導出できる。よって正解は選択肢2。$

選択肢別解説

$I - \frac{II}{2} = (L - R) - \frac{F - R}{2} = L - \frac{R + F}{2} となり、これは aVL の定義式と一致する。aVR ではないため不適切。$

$aVR の定義 aVR = R - \frac{L + F}{2} に I = L - R, II = F - R を用いると、I + II = L + F - 2R より aVR = -\frac{1}{2}(I + II) となる。よって正答。$

$\frac{II - I}{2} = \frac{(F - R) - (L - R)}{2} = \frac{F - L}{2} = \frac{III}{2} であり、いずれの増幅単極肢誘導の定義式にも一致しない。aVF は F - \frac{R + L}{2} であって本式ではない。$

(II - III) - I に対し、Einthoven の法則 I + III = II を用いると (II - III) - I = (I + III - III) - I = 0 となり、誘導として意味をなさない。

$\frac{3(I + III)}{2} は Einthoven の法則 I + III = II より \frac{3II}{2} に等しいが、これは aVR の定義式ではない。$