臨床工学技士と医療安全の過去問

国試第30回午後:第39問

ヒヤリハット(インシデントレベル2 以下)に該当するのはどれか。

a:感染症患者に使用した注射針で医療従事者が負傷して感染症を発症した。

b:人工呼吸器の加温加湿器の電源を入れ忘れて患者が気道閉塞を起こした。

c:輸液ポンプの設定間違いで薬液が過剰投与されたが患者に影響はなかった。

d:AED の使用で患者の蘇生後にパッドの使用期限切れに気づいた。

e:血液透析治療を終えた直後の患者が廊下で転倒して骨折した。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第16回午前:第76問

臨床工学技士による医用機器管理業務で適切でないのはどれか。

1:電気メスの購入に当たって性能に関する医師の要望をメーカに伝えた。

2:新規購入機器の操作法を手術室で指導した。

3:心電図モニタの患者リード線が断線したので修理した。

4:脳波検査室で脳波計を使用中に接地漏れ電流を測定した。

5:患者から摘出した植込み式ペースメーカの出力電圧を測定した。

国試第16回午前:第7問

医師の指示の下に臨床工学技上が行える操作はどれか。

1:除細動器から身体に通電する。

2:人工心肺装置のカニューレを血管に挿入する。

3:体外式ペースメーカの電極を身体内に挿入する。

4:気管カニューレを患者に挿入する。

5:高気圧酸素治療装置を運転する。

国試第15回午前:第76問

臨床工学技士の役割として適切でないのはどれか。

1:生命維持管理装置を通じての臨床への技術提供

2:臨床検査機器の保守管理

3:導入するME機器・技術の工学的評価

4:院内医療従事者に対するME教育

5:臨床生理機能検査機器の操作

国試第15回午前:第5問

医師の指示を得て臨床工学技士が行える行為はどれか。

1:体内式ペースメーカの装着

2:血液浄化装置の穿刺針のシヤントヘの接続

3:気管挿管

4:エックス線撮影

5:気管切開

国試第28回午前:第24問

医療事故発生時の対応について適切でないのはどれか。

1:患者の安全確保

2:正確な事実把握

3:医師や上司への報告

4:事故に関わる物品の保全

5:発生部署内での解決

国試第27回午前:第39問

臨床工学技士の業務でないのはどれか。

1:人工呼吸管理中の患者の挿管チューブからの喀痰吸引

2:IABP装置購入時のベンチテスト

3:観血式動脈圧モニタ用の動脈針の穿刺

4:血液浄化装置の回路先端部の内シャントからの抜去

5:植込み型ペースメーカヘのプログラミング用ヘッドの装着

国試第27回午前:第23問

医療事故についで正しいのはどれか。

a:医療過誤は医療機関・医療従事者の過失による。

b:臨床工学技士が医療過誤責任を問われることはない。

c:医療機器の不適切な使用による健康被害は製造物責任(PL)となる。

d:医療機器の欠陥の有無にかかわらず健康被害が発生すれば製造物責任(PL)が生じる。

e:リスクマネージメントは医療事故を未然に防ぐことを目的とする。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第8回午前:第59問

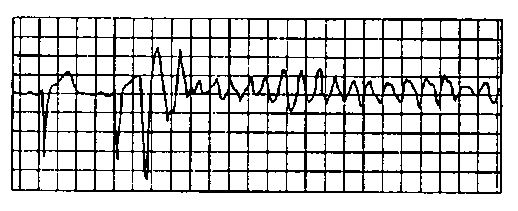

ICUで図のような心電図が記録された。 臨床工学技士の対応で正しいのはどれか。

a:除細動装置の準備をする。

b:心臓ペースメーカの準備をする。

c:心電計の故障をチェックする。

d:誘導コードの断線を調べる。

e:直ちに医師に連絡する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第14回午前:第76問

臨床工学技士の業務として適切でないのはどれか。

1:医師の指示の下での高気圧酸素治療装置の操作

2:人工心肺装置の保守

3:患者の脳波の測定

4:呼吸機能曲線の解析についての研究

5:レーザ手術装置の操作方法についての説明

国試第7回午後:第75問

ME機器による事故の原因と症状との組み合わせで誤っているのはどれか。

1:人工呼吸器の呼気弁の異常----------気胸

2:人工心肺装置の貯血槽血液レベルの低下---- 空気栓塞

3:透析用水処理装置の故障-----------硬水症候群

4:電気メスでの高周波分流の発生-------- ミクロショック

5:血液加温器のサーモスタットの故障-------溶血

国試第14回午前:第3問

臨床工学技士として行うことのできる医療行為はどれか。

1:静脈からの採血

2:体外循環装置からの採血

3:気管内挿管

4:処方せん発行

5:診断目的の心電図検査

国試第11回午前:第76問

臨床工学技士の業務として適切でないのはどれか。

a:心電図検査

b:レーザメスの購入時評価

c:血液透析装置のベンチテスト

d:人工呼吸器の保守管理

e:RI検査装置の臨床試験

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午前:第7問

医師の具体的指示によって臨床工学技士が行ってよい業務はどれか。

a:気管内挿管

b:体内式ペースメーカの植込み

c:人工心肺装置からの送血

d:血液浄化装置への脱血

e:診断を目的とする心電図・脳波の測定

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第85問

ME機器を購入する場合、まず考慮すべきことはどれか。

a:安全性

b:経済性

c:知名度

d:外観

e:性能

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第76問

生体計測装置に常に要求されるのはどれか。

a:再現性が高い。

b:患者の安全が脅かされない。

c:無侵襲的である。

d:生体物性値の影響を受けない。

e:多目的に使用できる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午前:第76問

臨床工学の主たる役割はどれか。

a:医療機器の適正運用

b:医療機器・設備の規格・基準の作成支援

c:医療従事者に対する医療機器の取扱い教育

d:新薬の臨床試験の実施

e:高額医療機器使用患者の経済的支援

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第2問

臨床工学技士として行うことのできる医療行為はどれか。

1:静脈からの採血

2:処方せん発行

3:気菅内挿管

4:手術室における心電図モニダ連極の装着

5:診断目的の心電図検査

国試第9回午前:第76問

臨床工学(CE)の内容について正しいのはどれか。

a:臨床医療の場に医用工学の技術・手法を導入し医療の向上を図る。

b:医療機器の安全性・信頼性の向上のため、その規格化や指針の作成を行う。

c:工学的技術や理論に臨床医学の概念を導入し工学の発展に寄与する。

d:医療現場でCEに直接関与する職種の一つとして理学療法士(PT)がある。

e:医療機器・システムに関する医療現場での教育・訓練を受け持つ。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第75問

医療の現場で注意すべき安全問題について誤っているのはどれか。

1:電気的安全問題の中には情報のひずみや他の機器への干渉が含まれる。

2:複数機器の同時使用時には機器単体使用時に比べて安全性は低下する。

3:過大エネルギー投与に折る熱傷の防止には適切な出力選択が必要である。

4:火花を伴う機器には取扱上の制限が必要である。

5:機械的安全問題の中には]機器の腐食や爆発が含まれる。