材料力学の過去問

国試第15回午後:第72問

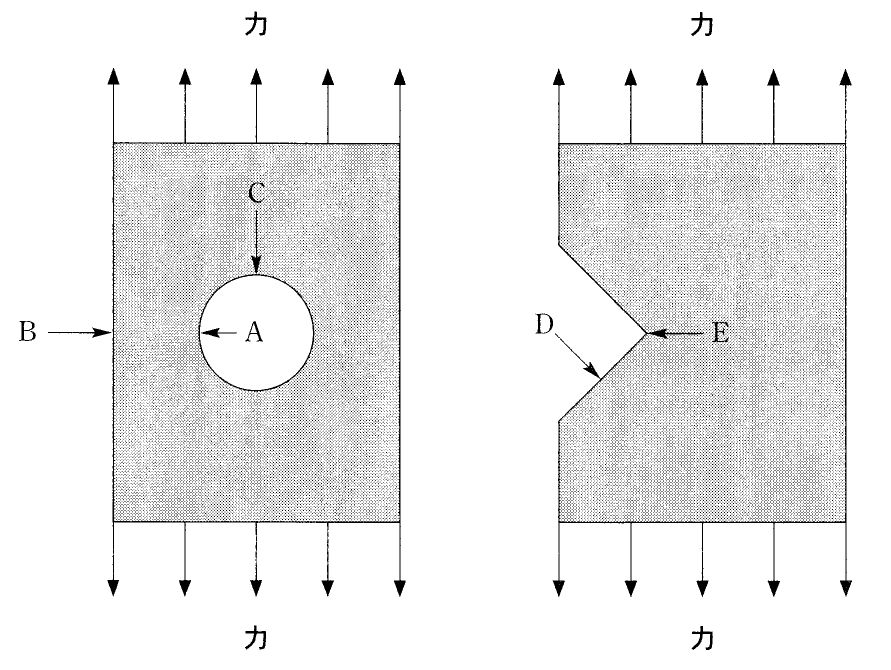

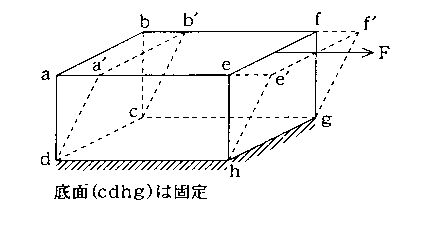

図の物体の上面(abfe)に外力Fを加えたところ、点線のようにせん断(ずり)変形した。正しいのはどれか。

a:面cdhgに作用する応力をせん断応力という。

b:せん断ひずみは$\frac{aa'}{ad}$で表される。

c:せん断応力はせん断ひずみに比例する。

d:Fを面adheの面積で割った値を垂直応力という。

e:Fを面abcdの面積で割った値をヤング率という。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e