第39回午前第15問の類似問題

第42回午前:第37問

20歳の男性。大学生。バイク事故を起こし、脛骨骨幹部開放骨折を受傷。3週後髄内釘による骨接合術を受けた。3か月後、創は治癒したが、骨折部に痛みがあり、遷延癒合の状態である。この症例で、骨癒合を促進させる物理療法として適切なのはどれか。

1: 極超短波

2: 超音波

3: レーザー

4: ホットパック

5: 渦流浴

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第53問

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上着はかぶりタイプから練習する。

2: 車椅子上で起立性低血圧が起こったら下肢を挙上する。

3: 自己導尿ができるようにカテーテル操作の練習をする。

4: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

5: コンピュータの入力デバイスを検討する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第17問

35歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷で入院となった。受傷10日後から作業療法が開始された。運動麻痺や感覚障害はみられなかった。些細なことで怒りをあらわにし、作業療法中も大きな声をあげ、急に立ち上がってその場を去る、というような行動がしばしばみられた。患者はこの易怒性についてほとんど自覚しておらず病識はない。この患者の怒りへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 原因について自己洞察を促す。

2: 感情をコントロールするよう指導する。

3: 周囲に与える影響を書き出してもらう。

4: よく観察し誘発されるパターンを把握する。

5: 脳損傷との関係について理解が得られるまで説明する。

- 答え:4

- 解説:この患者は脳外傷による易怒性や社会的行動障害があり、病識が欠如している。急性期であるため、ADLを安定させるために問題点と障害像を正確に把握することが重要である。患者の易怒性が現れるパターンを把握し、その上で対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しているため、自己洞察を促すことは困難である。

- 病識が欠如しているため、感情のコントロールを指導しても効果は期待できない。患者の感情や行動のパターンを把握した後に、状況に応じて感情のコントロールに対する具体的な対応を行う。

- 易怒性に対して自覚がないため、現時点で周囲に与える影響を書き出すアプローチは困難である。

- 急性期は、患者の易怒性が現れるパターンを把握するために観察し、そのうえで対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しており、易怒性に対する自覚もないため、現時点で問題となっている言動と脳損傷との関係を理解させることは困難である。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第10問

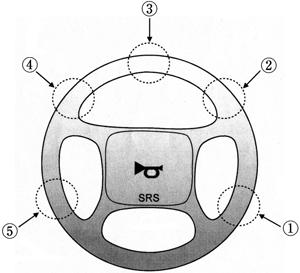

25歳の男性。転落による頸髄損傷。受傷後2年経過。筋力はMMTで、三角筋4、大胸筋鎖骨部2、上腕二頭筋5、上腕三頭筋0、回内筋0、腕橈骨筋4、長橈側手根伸筋3、橈側手根屈筋0、手指屈筋0で左右差はない。旋回装置を右ハンドル乗用車のハンドルに取り付ける位置として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

72歳の男性。頸椎の過伸展損傷により四肢麻痺となった。徒手筋力テストで下肢筋は4、肩・肘・手関節周囲筋は3、手指筋は2であった。考えられる頸髄損傷のタイプはどれか。

1: 前部損傷

2: 後部損傷

3: 中心性損傷

4: 半側損傷(ブラウン・セカール症候群)

5: 完全損傷

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第61問

脊髄損傷の機能残存レベルと生じやすい拘縮との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 第4頸髄節-肩甲骨下制

2: 第5頸髄節-肩関節内転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-手指MP関節屈曲

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第14問

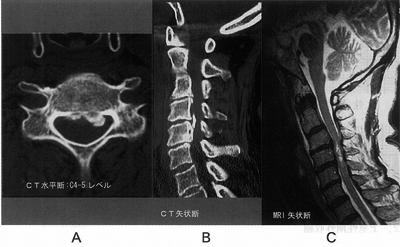

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第54問

合併症のない第7頸髄節機能残存の外傷性脊髄損傷患者で誤っているのはどれか。

1: 自己導尿は自立できる。

2: 車椅子とベッド間の移乗は自立できる。

3: 感覚障害の程度は座位能力に関係する。

4: 自律神経過反射が起きやすい。

5: BFOが役立つ。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第67問

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の残存筋で適切でないのはどれか。

1: 僧帽筋

2: 三角筋

3: 上腕二頭筋

4: 尺側手根屈筋

5: 長橈側手根伸筋

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第6問

21歳の男性。交通事故によるびまん性軸索損傷と診断された。意識は清明で運動麻痺はない。新しい物事を覚えるのが困難で記憶の障害が顕著である。この患者に対する適切なアプローチはどれか。

1: 毎日異なる課題を与える。

2: 記憶の外的補助手段を使う。

3: 試行錯誤が必要な課題を行う。

4: 複数の学習課題を同時に行う。

5: 日課は本人のペースで柔軟に変更する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、記憶障害がある患者に対する適切なアプローチを選択することが求められています。記憶障害のある患者には、外的補助手段を使って記憶を補助する方法が適切です。

- 毎日異なる課題を与えるのは負荷が大きく、十分な練習効果が得られないため、この方法は適切ではありません。

- 記憶の外的補助手段を使うことで、日々行うことや注意すべきことをノートに健忘録のように記録しておき、これを見ながら行動することで、記憶障害による困難さを補助できるため、この方法が適切です。

- 試行錯誤が必要な課題を行わせると、誤ったことも記憶できず、誤りを繰り返すことが多いため、この方法は適切ではありません。

- 複数の学習課題を同時に行うと、進行状況の把握が困難になり、混乱しやすいため、この方法は適切ではありません。

- 日課が本人のペースで進むことは良いですが、日課を変更することで、手続き記憶のように、一度修得したことを利用して行動することが困難になる可能性があるため、この方法は適切ではありません。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

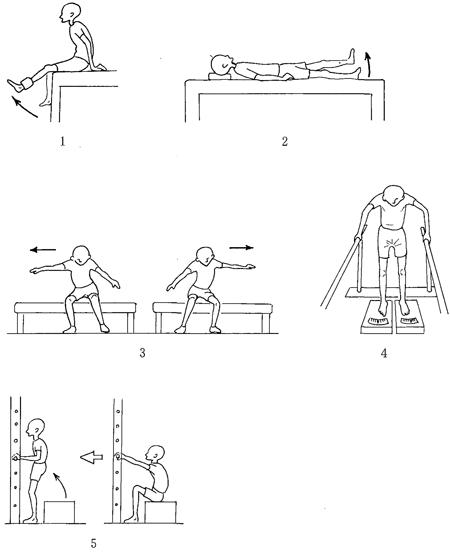

第34回午前:第7問

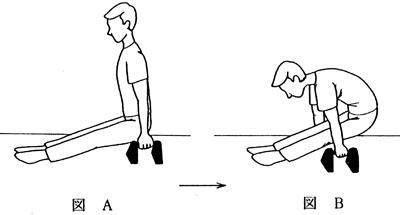

24歳の男性。脊髄損傷(第6胸髄節まで機能残存)。プッシュアップ動作を図A、図Bに示す。図Bの遂行に影響の少ない因子はどれか。

1: 脊柱の可動性

2: ハムストリングスの伸張性

3: 上肢長

4: 下肢長

5: 体 重

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

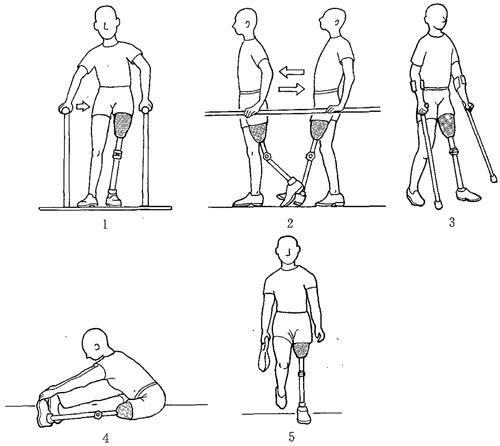

第42回午前:第39問

38歳の男性。3か月前に労災事故で左大腿切断術を受けた。本日から骨格構造義足を用いた歩行訓練を行う。全身状態、残存筋力および断端の状態は良好である。訓練で適切なものはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上衣着脱は被りタイプから練習する。

2: コンピュータの入力デバイスを検討する。

3: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

4: 自己導尿ができるようにカテーテル操作を練習する。

5: 車椅子上で起立性低血圧が起こったときは前屈位をとる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法の適切性について問われています。選択肢の中で適切でないものを選ぶ必要があります。

- C6機能残存の患者ではつまみ動作が困難で、ボタンやファスナーの取扱は特殊な自助具を使用するか、修練しないと難しい。最初は被りタイプの上衣の着衣から練習するとよいため、選択肢1は適切です。

- 手指屈曲と伸展の分離した運動が障害された患者では、キーボード入力には自助具やタッチセンサーによる入力デバイスを導入するなどの検討をするとよいため、選択肢2は適切です。

- 選択肢3は適切でないです。便座で座薬の挿入を行えるのはC7機能残存レベル以上とされ、C6機能残存の排便は、最初はベッド上で行われることが多い。しかし、排便時に腹圧をかける姿勢は臥位よりも座位のほうが有利であり、座薬の挿入なしに排便できる際は、座位での排便もできるように練習する必要性は高い。

- 男性のC6機能残存レベルでは、カテーテルによる自己導尿が可能である。女性はベッド上開脚位であればC6Bから実施できる可能性があるため、カテーテル操作の練習を行うとよいため、選択肢4は適切です。

- 車椅子上で起立性低血圧が起きたときは、頭部への血流を回復させるため、前屈位やバックレストにもたれるなどの自己対応ができるように練習しておくとよいため、選択肢5は適切です。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

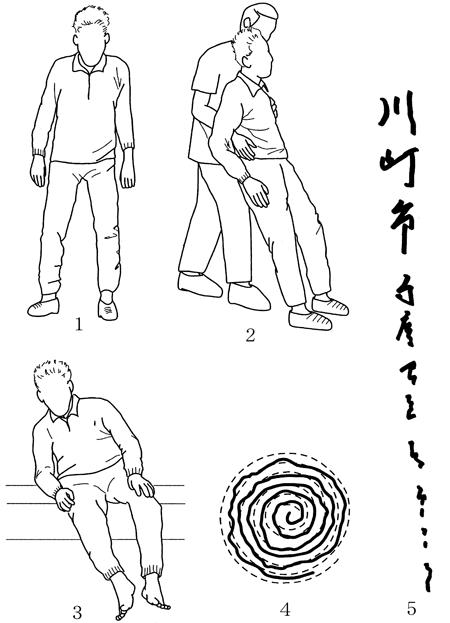

第39回午前:第11問

56歳の男性。1年前に脊髄小脳変性症と診断された。現在、電車通勤は可能だが書字が困難となってきた。この患者の症状でみられるのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第23問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)は1点。右上下肢はよく動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 臥位での右上下肢のリラクセーション

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第12問

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第5問

31歳の男性。バイク事故にて脳挫傷を受傷。受傷直後から意識障害が1週間持続した。受傷後1か月経過し高次脳機能障害の検査を行ったところ、かな拾い検査は正解数15、見落とし数27%、TMT(trail making test)はA56秒、B125秒であった。最も考えられる症状はどれか。

1: モリア

2: アパシー

3: 注意障害

4: 類推の障害

5: 抽象思考の障害

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

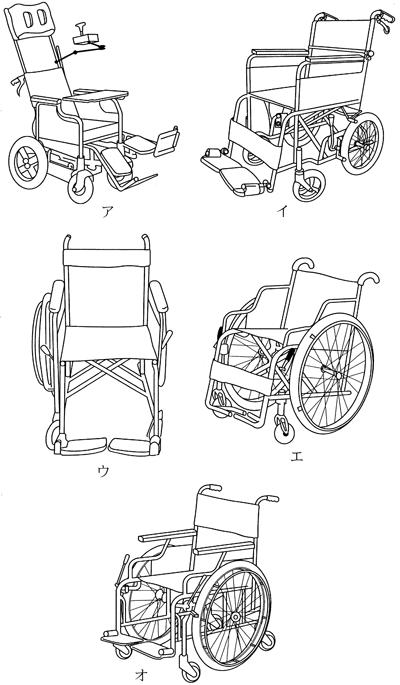

第39回午前:第10問

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の日常生活活動に用いる車椅子処方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第25問

80歳の女性。転倒によって左大腿骨頸部内側骨折を受傷。人工骨頭置換術(セメントレス)施行2週後の理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する