第55回午後第19問の類似問題

第42回午前:第33問

18歳の男子。大学入学後、サークル活動時に不潔恐怖が出現し、手洗いが頻回となり、1時間以上も続けるようになった。本人の希望で精神科を受診し、入院となった。1週後に作業療法が開始された。開始時の作業療法で正しいのはどれか。

1: 疲労軽減のため音楽を聴く。

2: 作業療法中の手洗い行為を禁止する。

3: 対人関係改善のためSSTを行う。

4: 意欲向上を目的として運動を行う。

5: 大学生活の過ごし方を話し合う。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第17問

13歳の男子。幼児期は図鑑をひとりで眺めて過ごしていた。小学校に入ると、しつこく意味を確認する癖や協調性がとれないことを教師に注意されることが多くなり、級友からいじめられるようになった。最近、級友の話し声に過敏に反応したり、家族への暴言と暴力が頻繁となり入院となった。この患者に対する作業療法実施時の声かけとして適切なのはどれか。

1: 「この作業をしてみたいですか」

2: 「休みは適当にとってください」

3: 「周囲の人に配慮して行動してください」

4: 「その作業の難しい点はどの辺りですか」

5: 「私の話す説明をよく覚えて作業に取り掛かってください」

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第36問

13歳の女子。中学に入学してから頭痛などを理由に欠席が多くなり、2学期からは不登校となった。自宅で母親への暴力がみられるようになったため、精神科を受診し外来作業療法に通うこととなった。この患者への対応で適切でないのはどれか。

1: 作業療法場面の見学をさせ作業療法の利用法を一緒に考える。

2: 家族や教師との連絡が必要な場合は事前に本人の了解を得る。

3: 嫌なことは無理に話したり行ったりしなくてよいことを保証する。

4: 作業療法に毎日通えるようになることを目指す。

5: 本人の希望や要求を可能な範囲で取り入れる。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第18問

20歳の男性。幼少期は一人遊びが多かった。小学校から高校までは成績は概ね良かったものの、正論的発言が多い、融通が利かないなどによって集団になじめず、いじめを受けることも多かった。大学に入ると、講義科目は問題ないが、演習科目のグループワークで相手に配慮した発言がうまくできず、メンバーから避けられることが多くなった。大学2年生になると、過去のいじめ体験を思い出してパニックになることが増え、自宅の自室に引きこもる状態となったため、母親に連れられて精神科を受診し、外来で作業療法が開始された。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ルールや取り決めを明示しておく。

2: 興味や関心のある活動を導入する。

3: 作業手順を言葉で細かく伝える。

4: 心理教育プログラムを行う。

5: パラレルな場を用いる。

- 答え:3

- 解説:この患者は自閉スペクトラム症(ASD)が考えられるため、作業療法においては、ルールや取り決めを明示する、興味や関心のある活動を導入する、心理教育プログラムを行う、パラレルな場を用いるなどの対応が適切である。ただし、作業手順を言葉で細かく伝えることは、混乱を招くことがあるため適切ではない。

- 自閉スペクトラム症に対する作業療法の導入では、あらかじめ約束事(ルール)を明示するとよい。これにより、患者が安心して活動に取り組むことができる。

- 作業療法の導入には興味・関心のある活動を用いて、治療・援助の目標や約束などを具体的に取り決めることが望ましい。これにより、患者が自分の興味に基づいて活動に取り組むことができる。

- 自閉スペクトラム症では、作業手順を言葉で細かく伝えても混乱することがある。言葉の場合はなるべく簡潔に、具体的表現で伝えたほうがよい。また、作業手順は図示するなど、言語以外の表記法を用いるとよい。この選択肢は適切でないため、答えとなります。

- 心理教育プログラムは、患者に症状の自己理解を促す点で適切である。これにより、患者が自分の状況を理解し、適切な対応ができるようになる。

- この患者は引きこもりがあるため、作業療法はパラレルな場で始めた方がよい。人と場を共有させつつ、人と同じことをしなくてもよい、制約の少ない場での作業を体験させ、他人との成功体験を重ねることで、集団の中で過ごすことに慣れていくと考えられる。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

43歳の女性。アルコール依存症。高校卒業後、就職。20代から職場での緊張感で晩酌をする習慣があった。40歳ころから酒量が増え、二日酔いのまま出勤するようになった。上司に勤務態度を注意されたことで無断欠勤が目立つようになり、最近、泥酔状態で保護されて精神科病院に入院となった。離脱症状が落ち着いた後、作業療法が処方された。この時点での作業療法評価で最も重要度が高いのはどれか。

1: 基礎体力

2: 対人関係技能

3: 断酒への意志

4: 復職への意欲

5: 問題解決能力

- 答え:1

- 解説:アルコール依存症患者は、飲酒を続けている間に栄養のある食物をあまり摂取していないことがあり、その場合は低栄養状態にある。また、生活が不規則になって休息が足りず、肝機能の低下や体力低下が生じていることがある。このアルコール依存症患者は、離脱症状が落ち着いた状態であり、まだ体力の回復が十分なされていないと推察される。

- 入院前の不規則な生活や低栄養がある場合、体力が低下しているので、この時期に最も重要度が高いのは基礎体力の回復である。基礎体力を回復させることで、患者は他の治療やリハビリテーションにも取り組むことができるようになる。

- 対人技能の獲得は、回復前期に行われる。再飲酒を避けられるように、職場で飲酒の誘いを断るなど、対人関係技能の練習がある。しかし、この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 断酒には、患者本人の強い意思決定が重要である。断酒へのアプローチは患者の気力と体力が十分に回復した後に行われる。この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 復職への意欲は患者の社会生活維持に重要である。この患者の飲酒の引き金は「職場の緊張感」であることから、離脱症状が落ち着いたばかりの状態では患者に心理負担や再飲酒の欲求を再燃させることになる。このため、復職への意欲は重要ではあるが、この時点では基礎体力の回復が最優先となる。

- 問題解決能力は重要であるが、体力を回復させることが先決。患者が冷静に自分の社会状況を判断するために、知識の応用能力の回復(意思決定など)の支援が行われる。しかし、この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

70歳の女性。買い物での計算や自宅への道順を間違えるようになり、心配した家族に伴われて物忘れ外来を受診した。Alzheimer型認知症と診断され外来作業療法を開始した。患者は「どうして私がここへ来ないといけないの」、「だまされた。帰りたい」と訴えて興奮することが多い。その後、興奮が落ち着き、作業療法室に定期的に通うようになった。今後の作業療法での留意点で適切なのはどれか。

1: 個室で作業を行う。

2: 薬物の作用を学習させる。

3: 病気の説明を繰り返し行う。

4: 作業手順を1工程ずつ説明する。

5: 長時間かけて仕上げる作業を課題に選ぶ。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第40問

9歳の男児。自閉症。外来通院時に作業療法を実施することとなった。作業療法室では落ち着きなく歩き回り、周囲の物音や人の数などの環境の変化によって自分の手を噛んだり、手で頭を打ったりすることがある。紙折りに取り組ませてもごく短時間しかできない。作業中に観察される行動はどれか。

1: 作業療法士の行動をまねる。

2: 失敗を修正しようとする。

3: 紙をクルクルと回し続ける。

4: 作品の出来映えにこだわる。

5: 作業療法士に援助を求める。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第37問

49歳の男性。アルコール依存症。40歳から通院でカウンセリングを受けていた。今回、連休中に連続飲酒となり、医師の勧めで専門病院に入院した。入院後、離脱症状が出現した。離脱症状から回復した後、作業療法が処方された。作業療法の初回面接で両足下腿のしびれ感を訴えた。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。 ア.しびれ感の状態を聞く。イ.目の前で歩行動作をしてもらう。ウ.感覚検査を行う。エ.その場で担当医師に連絡する。オ.しびれ感を考慮し面接を中止する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第14問

32歳の女性。アルコール依存症。美容師として働く兼業主婦。25歳ごろから飲酒量が増えた。現時点では、仕事や家事に大きな支障はない。このまま飲酒を続けていると大変なことになると思い、飲酒量を減らそうと努力しているが、飲み始めるといつも深酒してしまう。1人の力では断酒できないと悩み、自ら精神科病院を受診して入院治療を受けることになった。回復を目的とした作業療法の評価で最も重要度が高いのはどれか。

1: 見当識

2: 基礎体力

3: 金銭管理

4: 自己評価

5: 日常生活能力

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第44問

認知・思考障害の強い統合失調症患者に対する認知行動療法で適切なのはどれか。

1: 考えを文字にして表す。

2: 一日の活動を記録して振り返る。

3: コラム法を用いて状況を吟味する。

4: 問題行動を思い返して内省を深める。

5: 相手の気持ちや状況の理解に焦点を当てて振り返る。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第15問

21歳の男性。大学入学後、クラスの中で強い緊張を感じ、身体のふるえや手掌の発汗が止まらなくなった。その後、自宅に引きこもるようになったため家族に伴われて精神科外来を受診した。外来作業療法に通うことになった。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 個室を使用する。

2: SSTを取り入れる。

3: 生活リズムを整える。

4: 自己評価の特徴を話し合う。

5: リラクセーションの練習をする。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第98問

精神科デイケアの対象でないのはどれか。

1: 自発性が低下している外傷性脳損傷患者

2: 年に1、2回の大発作をおこすてんかん患者

3: 希死念慮を言葉にするうつ病患者

4: 対人恐怖を有する神経症性障害患者

5: 自宅で過食のみられる摂食障害患者

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第45問

境界性パーソナリティ障害の患者が自傷行為をほのめかしたとき、作業療法士の行うべき対応はどれか。

1: 緊急入院を勧める。

2: 死にたい気持ちの有無を確認する。

3: 作業療法を延長し関わる時間を増やす。

4: 過去の自傷行為の回数について詳しく聴取する。

5: 自傷行為をしたら作業療法は続けられないと伝える。

- 答え:2

- 解説:境界性パーソナリティ障害の患者が自傷行為をほのめかしたとき、作業療法士は患者の死にたい気持ちの有無を確認することが適切な対応です。ただし、過剰に反応しないように注意が必要です。

- 緊急入院を勧めることは、患者の代わりに行動を考えることになり、患者の退行を強める危険性があるため、適切な対応ではありません。

- 死にたい気持ちの有無を確認することは適切な対応であり、患者の状況を把握することができます。ただし、過剰に反応しないように注意が必要です。

- 作業療法を延長し関わる時間を増やすことは、患者の要望にすぐに応えることになり、一貫したルールや態度で接する必要があるため、適切な対応ではありません。

- 過去の自傷行為の回数について詳しく聴取することは、患者の感情的反応に対してポジティブフィードバックとして作用する危険性があるため、適切な対応ではありません。

- 自傷行為をしたら作業療法は続けられないと伝えることは、事前に治療契約としてルールを決めていない場合は効力がなく、適切な対応ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第85問

精神分裂病(統合失調症)の作業療法でみられないのはどれか。

1: 判断が一面的になりやすい。

2: 物事への関心が低い。

3: 対人関係の距離が混乱しやすい。

4: 物事の全体的把握が苦手である。

5: 一つの作業に長時間没頭する。

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第15問

39歳の男性。アルコール依存症。前回退院後に連続飲酒状態となり、妻からの依頼で2回目の入院となった。入院の際、妻からお酒をやめないと離婚すると告げられた。離脱症状が治まるのを待って作業療法が開始された。用意されたプログラムには自ら欠かさず参加し、特に運動プログラムでは休むことなく身体を動かしていた。妻には「飲酒による問題はもう起こさないので大丈夫」と話している。この患者に対する作業療法士の対応として最も適切なのはどれか。

1: 運動プログラムを増やす。

2: さらに努力を続けるよう伝える。

3: 支持的に接し、不安が示されたら受け止める。

4: 離婚されないためということを動機付けに用いる。

5: 過去の飲酒が引き起こした問題には触れないでおく。

- 答え:3

- 解説:アルコール依存症患者は、自分の問題を認めない防衛機制が働いていることが多い。この患者も、妻からの離婚の危機を回避するためにプログラムに参加し、「大丈夫」と言っているが、これも防衛機制の一つである。作業療法士は、患者が不安を示すときに支持的に接し、不安を受け止めることが最も適切な対応である。

- 運動プログラムを増やすことは、患者の過度の頑張りを助長する可能性があり、アルコール依存症の解決には繋がらない。

- さらに努力を続けるよう伝えることも、患者の過度の頑張りを助長する可能性があり、アルコール依存症の解決には繋がらない。

- 患者が不安を示すときは、自身の問題に直面している状態と考えられるため、その際は支持的に接し、不安を受け止めることが適切である。

- 離婚されないためということを動機付けに用いることは、危機が回避された後に断酒の理由がなくなるため、アルコール依存症の解決には繋がらない。

- 過去の飲酒が引き起こした問題には触れないでおくことは、患者が自分自身で飲酒の問題を認めないままで、アルコール依存症の解決には繋がらない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第47問

精神科病院への入院形態について定めている法律はどれか。

1: 医療法

2: 障害者基本法

3: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

4: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉

5: 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉

- 答え:3

- 解説:精神科病院への入院形態は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)で定められています。この法律は、精神障害者の保健福祉の向上や、精神障害者の人権の保護を目的としています。

- 医療法は、医療機関の開設・管理運営について定めた法律であり、精神科病院への入院形態については定めていません。

- 障害者基本法は、障害者の自立や社会参加を支援するための施策について定めたものであり、精神科病院への入院形態については定めていません。

- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)は、精神科病院への入院形態を定めており、正しい選択肢です。この法律は、精神障害者の保健福祉の向上や、精神障害者の人権の保護を目的としています。

- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障害を理由とした差別の解消を推進する目的で定められた法律であり、精神科病院への入院形態については定めていません。

- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、重大な触法行為を行った精神障害者の処遇や、社会復帰に向けての支援を定めた法律であり、精神科病院への入院形態については定めていません。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第39問

15歳の男子。アスペルガー症候群。成績は良いが、最近、小さなことで級友を罵倒したり、机を蹴飛ばしたり、教師に対する攻撃的な言動も目立つようになった。家でも些細なことへのこだわりが強まり、親が対応に困り精神科外来受診となった。当面、週1回の個人作業療法に参加することとなった。本人は「ここには母親に連れてこられた」と受身的な参加態度を示す。当面1か月の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: こだわりの修正

2: いらいら感の発散

3: 行動化の内省

4: 学習の場の提供

5: 級友関係の修復

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第3問

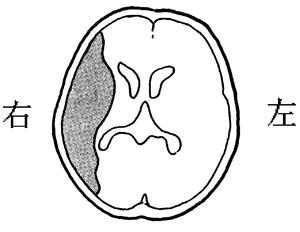

67歳の右利きの男性。脳梗塞。入院時のエックス線CTを図に示す。みられやすい症状はどれか。2つ選べ。ア.半側空間無視イ.着衣失行ウ.ブローカー失語エ.観念失行オ.ゲルストマン症候群

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第38問

16歳の男子。高機能広汎性発達障害。友人との交流は少ないが、学校では大きな問題もなく普通高校に進学した。高校1年の夏休み後から登校できなくなり、思春期外来を受診した。通院しながら外来作業療法を実施することになった。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 単純なもの

2: 短時間で完成できるもの

3: 本人の興味があるもの

4: 他者と共同で行うもの

5: 粗大動作が多いもの

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する