第53回午後第45問の類似問題

第43回午前:第30問

23歳の女性。統合失調症。短大卒業後、事務員として働いていた。職場の同僚に噂されていると上司に訴えるなど、被害関係妄想が強まり精神科に紹介され入院となった。薬物療法で精神症状は治まり、2週目に作業療法が開始された。この時期の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 職場復帰に向けての訓練

2: 他患者との場の共有

3: 対人交流技能の訓練

4: 金銭管理の練習

5: リラクセーション

- 答え:2 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第42問

注意欠陥/多動性障害患者の作業遂行の特徴で正しいのはどれか。

1: 作品の完成度が高い。

2: 何度も説明を求める。

3: 整理整頓が得意である。

4: 時間を守ることに執着する。

5: 興味があることに集中する。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第70問

解離性(転換性)障害として誤っているのはどれか。

1: 健 忘

2: 遁 走

3: 強迫観念

4: 失立失歩

5: 視野狭窄

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第51問

前頭葉の障害で出現頻度が低いのはどれか。

1: 固執性

2: 注意散漫

3: 病識欠如

4: 左右失認

5: 発動性低下

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第43問

薬物依存の患者に対する作業療法の目的でないのはどれか。

1: 退行の促進

2: 身体機能の改善

3: 衝動のコントロール

4: 日常生活能力の改善

5: 心理的耐久力の向上

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第95問

境界型人格障害の患者に対する作業療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 衝動発散を促す。

2: 依存欲求を満たす。

3: 有能感を高める。

4: 退行を促す。

5: 試行錯誤を促す。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第49問

Alzheimer型認知症で正しいのはどれか。

1: まだら認知症の特徴を示す。

2: 症状の経過は階段状の増悪を示す。

3: 認知症症状は老人斑の形成より遅れて出現する。

4: 神経原線維変化はタウ蛋白の細胞外沈着により起こる。

5: 現在では認知症治療薬を使用することで根本的治療も望める。

- 答え:3

- 解説:Alzheimer型認知症は、老人斑の形成により神経細胞が死滅し、脳が萎縮することで認知症症状が出現する。老人斑は非認知症者にもみられるが、認知症症状は老人斑の形成より遅れて出現する。

- まだら認知症の特徴は血管性認知症であり、Alzheimer型認知症ではない。

- 症状の経過が階段状の増悪を示すのは血管性認知症であり、Alzheimer型認知症ではない。

- 認知症症状は老人斑の形成より遅れて出現するので、この選択肢は正しい。老人斑は非認知症者にもみられるが、神経細胞が死滅し、脳が萎縮するまで時間がかかるため、認知症症状は遅れて出現する。

- Alzheimer型認知症における神経原線維変化は、過剰リン酸化タウ蛋白凝集による神経脱落により生じる。この選択肢は、タウ蛋白の細胞外沈着と説明しているため、間違いである。

- 現在のAlzheimer型認知症治療薬は、症状の進行を遅らせることができるが、根本的な治療はまだ望めない。この選択肢は誤りである。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第33問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。この患者の作業で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.非構成的な作業イ.巧緻性の必要な作業ウ.自由参加の集団作業エ.手順の明確な作業オ.粗大運動的な作業

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第43問

自閉性障害の子供の作業療法場面でみられる特徴はどれか。

1: 新しい環境を好む。

2: 同じ遊びに没頭する。

3: ままごと遊びをする。

4: 身振りで意味を強調する。

5: 周りの子供に関心をもつ。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第19問

32歳の女性。幼いころから落ち着きがなく、忘れ物も多かった。大学卒業後、医療事務の仕事に就いたが、仕事が忙しくなるとミスが多くなり、同僚にかんしゃくを起こすなど感情が不安定となった。仕事を休むことも多くなったため、職場の上司に勧められ、精神科を受診し、入院となった。2週後、情緒的に落ち着いたところで作業療法が開始された。この患者の作業療法で予測される行動はどれか。

1: 読書に没頭する。

2: 他者との接触を避ける。

3: 他者の作業種目に目移りする。

4: 物を置いた場所を何度も確認する。

5: 自分の作品の出来栄えに固執する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第99問

てんかん患者に対する作業療法実施時の発作予防の留意点はどれか。

1: 固執性

2: 集中度

3: 疲労度

4: 協調性

5: 参加度

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第1問

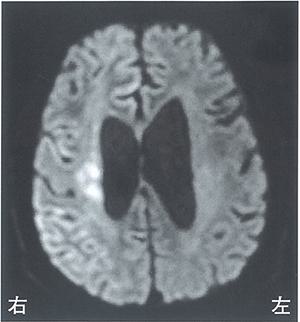

85歳の女性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後、意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 拮抗失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 社会的行動障害

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第43問

認知症患者とのコミュニケーション上の配慮で最も適切なのはどれか。

1: にぎやかな環境で話す。

2: 指示は詳細なものにする。

3: 身振り手振りは使わない。

4: 沈黙した場合は話題を変える。

5: 話題は本人と関係のあるものにする。

- 答え:5

- 解説:認知症患者とのコミュニケーションでは、患者が話に興味を持ちやすく、返答が行いやすいように、本人と関係のある話題にすることが最も適切です。

- にぎやかな環境では、認知症患者が周囲に注意が向いてしまいやすくなるため、静かな環境で話すことが望ましいです。

- 認知症患者に伝える指示は、簡潔に表現して伝えることが望ましいです。詳細に伝えると情報量が多くなり、混乱を生じやすくなります。

- 認知症患者とのコミュニケーションでは、適宜身振り手振りを用いることで、患者が内容を理解しやすいようにするとよいです。身振り手振りを使わないことは適切ではありません。

- 認知症患者が沈黙した場合でも、その間に患者自身が返答を考えている可能性があるため、すぐに話題を変えるべきではありません。質問の仕方を変えるなどの工夫を行うとよいです。

- 認知症患者とのコミュニケーションでは、患者が話に興味をもち、返答が行いやすいよう、本人と関係のある話題にすることが最も適切です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

42歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。25歳時に「お前は泥棒だ」という声が聞こえるようになり初回入院した。今回も幻聴と被害妄想が出現し3回目の入院。入院5週目で病状は落ち着き作業療法が依頼された。疲れやすさと抑うつ傾向が目立つ。この時点で、作業適用を決める上で優先度の低いのはどれか。 ア.対人刺激の量イ.作業の難易度ウ.本人の希望エ.幻聴の有無オ.退院後の生活

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第86問

全般性不安障害患者の作業場面で観察されないのはどれか。

1: 集中困難

2: 観念奔逸

3: めまい

4: 振戦

5: 口渇

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第44問

長期入院後の統合失調症患者の就労における作業内容として適切なのはどれか。

1: 対人交流が多い。

2: 精密な作業を含む。

3: 勤務時間の変更が多い。

4: スピードを求められない。

5: 自身の判断で手順を決められる。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第34問

70歳の男性。アルツハイマー型認知症。約1年前、家族に言動を注意されてからふさぎ込んだ。それ以来、家族との会話も少なくなった。最近、財布の置き場所を忘れたり、お湯を沸かそうとしてガスをつけたまま外出してしまうことが目立つようになった。1か月前、買い物に行ったまま自宅への帰り道がわからなくなり保護され入院した。作業療法の初期プログラム設定で適切でないのはどれか。

1: 患者の生活史を重視する。

2: 個別訓練から始める。

3: 自信が得られるようにする。

4: 作業には変化をつける。

5: 安心感のもてる作業環境をつくる。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第85問

多発性硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 痙縮に対して寒冷療法を行う。

2: 麻痺に応じて装具療法を行う。

3: 不随意運動には重錘を装着する。

4: 筋力増強訓練は高負荷低頻度で行う。

5: 視力障害には他の感覚による代償訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第97問

虫や小動物の幻視が特徴的なのはどれか。

1: てんかん

2: 振戦せん妄

3: 統合失調症

4: Huntington病

5: ナルコレプシー

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第30問

26歳の女性。躁病。雑誌の編集員。昼夜が逆転し、職場では同僚や上司に無遠慮な言動が目立ち始めた。日常行動もまとまりに欠けてきたので入院した。入院後1か月で落ち着き始め、職場復帰に向けて作業療法が開始された。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 短時間で達成可能なもの

2: 巧緻性の低いもの

3: 粗大運動の要素が多いもの

4: エネルギー発散の要素が強いもの

5: 量的達成度を求めるもの

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する