第53回午後第11問の類似問題

第57回午後:第8問

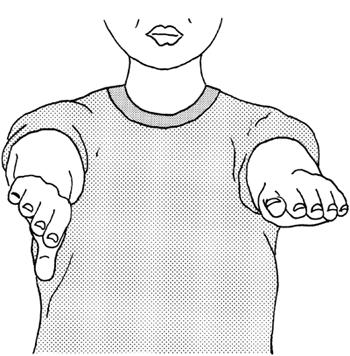

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第3問

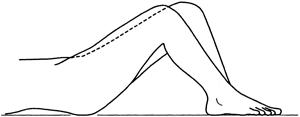

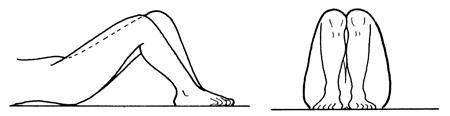

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 大腿周径

2: 棘果長

3: 股関節の関節可動域

4: 下肢の徒手筋力テスト

5: 下肢の腱反射

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第16問

30歳の男性。統合失調症。高校時代から体調不良を訴えるようになり、自宅に引きこもっていた。5年前に幻覚妄想状態のため入院し作業療法を継続していたが、最近、「退院したい」と意欲を見せ始めた。作業療法種目を変更した3日後に患者が身体的不調を訴え始めた。対応で適切なのはどれか。

1: 休憩の時間を増やす。

2: 以前の作業種目に戻す。

3: 直ちに作業療法を中止する。

4: 他の作業療法士が担当する。

5: 就労意欲を高める種目に変更する。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第8問

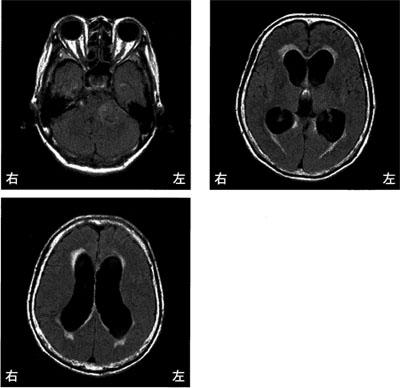

68歳の女性。2年前から左難聴を自覚していた。3か月前から歩行時のふらつきがあり、歩行困難となった。聴神経鞘腫と診断され作業療法を依頼された。頭部MRIを示す。初回評価する症状で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 失調

2: 発汗障害

3: 視野障害

4: 知能障害

5: ジストニア

- 答え:1 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

74歳の女性。6か月前に左被殻出血を発症して、軽度の右片麻痺を呈している。くしを歯ブラシのように使おうとしたり、スプーンの柄に食物を乗せようとする行動がみられた。この患者の症状はどれか。

1: 観念失行

2: 構成失行

3: 着衣失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第17問

28歳の女性。電車を待つホームで突然動悸が激しくなり、死ぬのではないかという恐怖と息苦しさに襲われ、しゃがみこんでしまった。後日精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この患者の疾患として適切なのはどれか。

1: 解離性障害

2: 強迫性障害

3: パニック障害

4: 注意欠陥/多動性障害

5: 境界性パーソナリティ障害

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第32問

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 股関節の関節可動域

2: 棘果長

3: 下肢の徒手筋力テスト

4: 下肢深部腱反射

5: 大腿周径

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

87歳の男性。脳血管障害の後遺症により週1回の訪問作業療法を行っている。訪問時、85歳の妻が「家で介護することがつらい。疲れた」と暗い顔でため息をついている。訪問作業療法士の対応で正しいのはどれか。

1: 妻に精神科の受診を勧める。

2: 近隣の入所施設の空き情報を伝える。

3: 患者へ妻に甘えすぎないように話す。

4: 訪問介護事業所に利用開始を依頼する。

5: ケアマネージャーに妻の状況を報告する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、高齢の介護者が疲労している状況に対して、訪問作業療法士がどのような対応をすべきかを問うています。妻の気持ちを受容し、状況を確認し、専門家に相談し、解消法を選択する手順が考えられます。

- 妻は介護のつらさと疲労を訴えていますが、受診すべき病的状態かどうかは問題文からはわかりません。まずは他のチームメンバーに報告して状況を確認するべきです。

- 入所施設の空き情報を伝える前に、まずはケアマネージャーや他の支援者と情報を共有し、介護負担軽減のための手段を検討するべきです。

- 問題文には患者が妻に甘えているとの情報はなく、まずは状況を確認し、その後に対処するべきです。

- 訪問介護事業所の利用開始にはケアマネージャーが作成するケアプランの変更手続きが必要です。妻の状況を他職種と確認し、相談したうえで利用すべきサービスを選択するべきです。

- ケアマネージャーは患者本人と家族の諸問題を把握する役割があります。妻の状況を報告することで、適切な支援が受けられるようになります。正しい対応です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第18問

45歳の女性。20歳前後から、心理的負荷がかかるとリストカットを行うようになり縫合を必要とすることが多かった。また、自分の思い通りにいかないと易怒的となり、周囲に暴言を吐くこともあった。25歳時に精神科を初めて受診し、以後、過量服薬時に数回の入院歴があるが、現在は調理の仕事に就いて3年目となる。最近、職場の人間関係で正論を吐きすぎて孤立し、結果として焦燥感が強まり、主治医の勧めで仕事のシフトのない平日の日中に外来作業療法を開始することになった。この時点での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

1: 転職を勧める。

2: 主治医に入院処遇を依頼する。

3: チームでの統一した対応をこころがける。

4: 行動化に対しては心的距離を縮めて対応する。

5: 本人の希望に応じて日々臨機応変に対応する。

- 答え:3

- 解説:この患者は境界性パーソナリティ障害の特徴を持っており、外来作業療法が開始される時点で、治療者は患者が他人を操作しないように行動の規範を示すことが重要です。そのため、医療チーム内で統一した対応を心掛けることが最も適切な関わりとなります。

- 患者は調理の仕事に就いて3年目であり、治療を進めながら仕事を続ける計画が立てられているため、この段階で転職を勧める理由はありません。

- 患者は外来作業療法を処方されており、治療が開始される時点です。病状変化が記載されていないため、主治医に入院処遇を依頼する必要性はありません。

- 患者は境界性パーソナリティ障害の特徴的な言動を持っているため、医療チーム内で統一した治療的枠組みにより制御することが重要です。この選択肢が正しいです。

- 行動化は患者の心理的葛藤が他者依存を強める行動に表れることであり、心的距離を縮めて対応することは適切ではありません。むしろ、適切な距離を保つことが重要です。

- 患者に対しては、行動の規範を示すことが重要であり、臨機応変な対応は緩めることにもつながるため、適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第13問

70歳の女性。上腕骨近位端骨折後の肩関節拘縮に対して作業療法を開始した。訓練の翌日に「昨夜は肩が痛くて眠れませんでした」と訴えた。作業療法士の対応で共感的態度はどれか。

1: 「私の治療法が悪かったとお考えなのですか」

2: 「肩の炎症が痛みの原因であると考えられますね」

3: 「昨日が訓練の初日だったから痛かったのでしょう」

4: 「痛みで眠れないということは大変つらかったでしょうね」

5: 「痛み止めの薬を出してもらえるよう医師に相談しますね」

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第14問

81歳の女性。1人暮らし。1年前からたびたび鍋をこがしたり同じ内容の電話を何回もかけたりすることがあった。娘が自宅を訪ねると、冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん詰め込まれており、室内に衣服が散乱していた。本人が生気のない表情で座り込んでいたため来院した。この患者が外来作業療法に通うことになった。この時期の作業療法の目的で優先されるのはどれか。

1: 作業遂行機能

2: 対人関係

3: 知的機能

4: 役割遂行

5: 環境適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第16問

72歳の女性。夫は1年前に亡くなり1人暮らしをしている。家事をこなし地域のボランティア活動にも参加して活動的であるが「最近、下肢の深いところに虫が這うような不快さがあり、週3日くらいよく眠れない。20代のときにも同じような症状があった」と訴えている。作業療法士の助言で適切なのはどれか。

1: ペットを飼うように勧める。

2: 家族と一緒に住むようにと家族介入をする。

3: 筋肉量が少ないため筋力トレーニングを勧める。

4: 薬物療法の適応について医師へ相談するよう勧める。

5: 認知症の可能性があるので、介護保険を受けるように勧める。

- 答え:4

- 解説:この患者は若い頃にも同様の症状があり、ストレスが原因の転換性障害、下肢静止不能症候群(むずむず脚症候群)、認知症による体感幻覚が考えられる。診断が不明なため、まずは医師に相談し診察を受けるよう勧めるのが適切である。

- ペットは心理的に良好な関係をもたらす可能性があるが、必ずしも状況が好転するとは限らない。また、症状の原因が孤独感のような心理だったとは判断できない。

- 家族状況の記載がなく、家族介入ができるとは限らない。また、家族がいた場合でも、関係性は不明確であり、同居することでかえって患者をストレスにさらす危険もある。

- 患者は活動的であり、筋肉量が少ないとは考えにくい。

- 20代の時に同様の症状があったという患者の話が正しい場合には、症状の再燃の可能性がある。転換性障害、下肢静止不能症候群、認知症のいずれであっても、適切な治療を要するため、まずは医師の診察を受けるように勧める。

- 体感幻覚は認知症でもみられることがあるが、この患者が認知症であったとしても、その可能性を担保として介護保険を受けるように勧めることは拙速である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する