第52回午前第10問の類似問題

第41回午前:第17問

58歳の男性。第10胸椎脱臼骨折による対麻痺。1日4回の自己導尿で管理していた。受傷2年後に施行された膀胱造影の写真(別冊No. 4)を別に示す。検査結果に基づく指導で適切でないのはどれか。ア.起き上がりは側臥位から行わせる。イ.飲水量を1日500 ml以下に制限する。ウ.用手排尿によって残尿を減らす。エ.自己導尿の回数を増やす。オ.夜間のカテーテル留置を検討する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第15問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。その後、深部静脈血栓症は治癒したが、手術側の膝に屈曲拘縮と疼痛とがある。物理療法で適切でないのはどれか。

1: 赤外線

2: 超音波

3: 渦流浴

4: 超短波

5: ホットパック

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第9問

25歳の女性。交通事故で頸椎脱臼骨折を受傷した。脊髄ショック期は脱したと考えられる。MMTで、肘屈曲は徒手抵抗に抗する運動が可能であったが、手関節背屈は抗重力位での保持が困難であった。肛門の随意的収縮は不能で、肛門周囲の感覚も脱失していた。目標とする動作で適切なのはどれか。

1: 起き上がり

2: 自動車運転

3: 側方移乗

4: 電動車椅子操作

5: トイレ移乗

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第9問

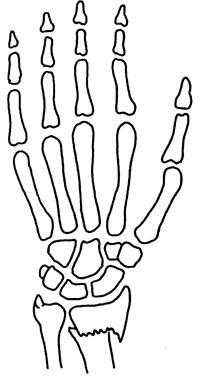

72歳の女性。歩行中に転倒して右手をついた。診療所で良好な整復を得て、ギプス固定を受けた。受傷直後の右上肢のエックス線写真を示す。この骨折について正しいのはどれか。

1: Bennett脱臼骨折

2: Colles骨折

3: Galeazzi骨折

4: Monteggia脱臼骨折

5: Smith骨折

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

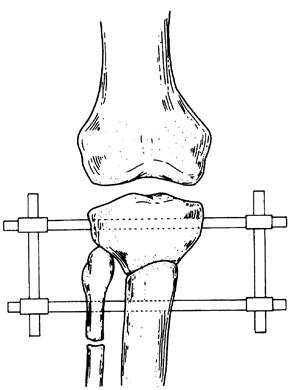

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第62問

変形性股関節症に対する人工関節全置換術後早期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 股関節を内転位に保持する。

2: 骨セメントを使用した場合は荷重開始を遅くする。

3: 術直後から車椅子移動を行う。

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮を促す。

5: 拘縮予防のための股関節回旋の可動域訓練を行なう。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

55歳の男性。倒れてきた本棚により右肘上部を圧迫され正中神経麻痺を生じた。約1か月経過したが、右上肢の運動障害と感覚障害を認めていることから装具療法を行うことになった。使用する装具で正しいのはどれか。

1: 長対立装具

2: IP伸展補助装具

3: ナックルベンダー

4: Thomas型懸垂装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:1

- 解説:この患者は高位型の正中神経麻痺を持っており、長対立装具が適切な装具療法となります。他の選択肢は、それぞれ異なる神経麻痺や状況に対応する装具です。

- 長対立装具は、高位型の正中神経麻痺による祈祷肢位変形に対して適応となる。この患者の症状に適切な装具であるため、正しい選択肢です。

- IP伸展補助装具は、マレットフィンガーなどIP関節の屈曲拘縮に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- ナックルベンダーは、MP関節を屈曲位にさせることで機能的肢位を保ち、把持を行いやすくする装具である。尺骨神経麻痺による鷲手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- Thomas型懸垂装具は、高位型の橈骨神経麻痺による下垂手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- コックアップ・スプリントは、手関節背屈位保持のために用いられる。高位型の橈骨神経麻痺や橈骨遠位端骨折などに対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重が可能となっているが、足関節の背屈制限が残存している。関節可動域訓練前の物理療法で適切でないのはどれか。

1: ホットパック

2: パラフィン浴

3: 極超短波

4: 渦流浴

5: 超音波

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第12問

57歳の女性。右利き。火災により右前腕以遠にⅢ度の熱傷を受傷した。救命救急センターに搬送され、壊死組織のデブリドマンを施行され、植皮術が行われた。術後3日目にベッドサイドにて作業療法を開始した。この時点での受傷手への対応で正しいのはどれか。

1: 弾性包帯による巻き上げ

2: 他動関節可動域訓練

3: 動的スプリント製作

4: 安静時の挙上

5: 抵抗運動

- 答え:4

- 解説:この問題では、右前腕にⅢ度の熱傷を受けた女性が植皮術を受けた後、術後3日目に作業療法を開始する際の適切な受傷手への対応を選択することが求められています。正しい選択肢は安静時の挙上で、手指末梢部の浮腫軽減を目的として術後すぐから行われます。

- 弾性包帯による巻き上げは、リンパ浮腫などに対する圧迫療法として用いられますが、熱傷の瘢痕抑制のためには、均等圧迫伸張法やシリコンジェルシートが用いられることが多いため、この選択肢は正しくありません。

- 他動関節可動域訓練は、植皮術を実施した場合、その生着を待ち、7~10日経過後より実施する。また、移植皮膚を損傷しないよう、愛護的に運動することが重要であるため、術後3日目に行うのは適切ではありません。

- 熱傷後は、良肢位保持と瘢痕性拘縮の予防のため、静的スプリントを使用する。動的スプリントは、関節可動域の改善や筋力増強を目的としたものであり、このケースでは適切ではありません。

- 安静時の挙上は、手指末梢部の浮腫軽減を目的として術後すぐから行われるため、この選択肢が正しいです。

- 植皮術後3日時点での受傷手への抵抗運動は禁忌である。この時期は、創部より近位関節の自動関節可動域訓練に留めたほうがよいため、この選択肢は適切ではありません。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

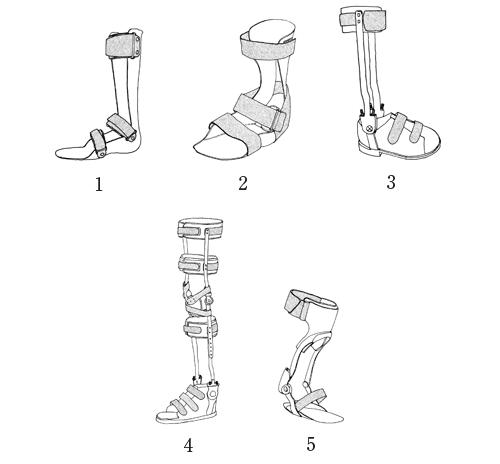

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第13問

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS〈modified Ashworth scale〉は2である。歩行に用いる最も適切な装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

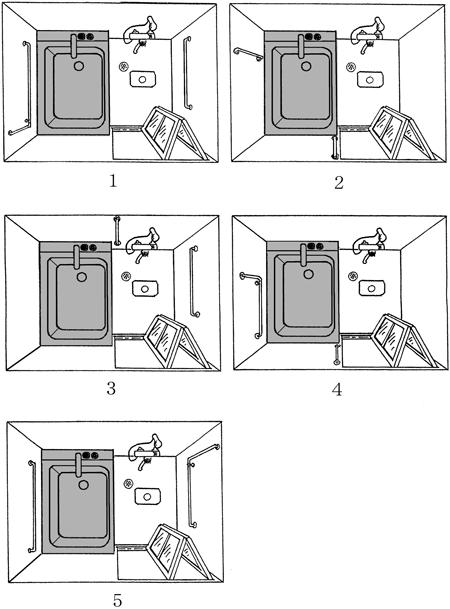

第41回午前:第23問

1年前に右大腿骨頸部骨折の既往のある患者から「最近、立ち上がりにくくなった」と自宅浴室の手すり設置の相談を受けた。設置する手すりの組合せで適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

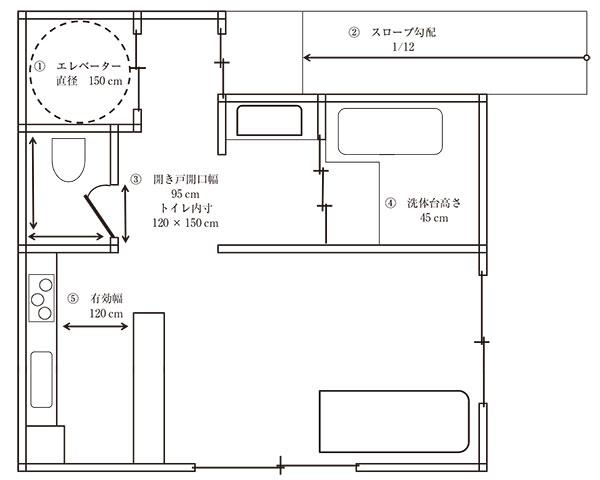

第51回午前:第10問

25歳の女性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。車椅子(寸法:全長85 cm、全幅55 cm、前座高42 cm)での自立生活に向けて図のように住宅改修を行った。考えられる問題点はどれか。

1: ①のエレベーターに乗るとバックで出なければならない。

2: ②の玄関スロープを上ることができない。

3: ③のトイレに入った後で扉を閉めることができない。

4: ④の洗体台が高く移乗できない。

5: ⑤の車椅子用台所シンクに対面できない。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

50歳の女性。左椎骨動脈解離によるWallenberg症候群で3週経過した。四肢に麻痺と高次脳機能障害はないが、摂食嚥下障害があり経鼻経管栄養が開始された。嚥下造影では咽頭収縮不良による左側咽頭通過障害を認め、唾液を常にティッシュで拭っている状態である。発熱はなく、呼吸状態は安定している。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 間接訓練は禁忌である。

2: 頸部左回旋して嚥下する。

3: 間欠的経管栄養の適応はない。

4: 垂直座位で唾液の誤嚥を防ぐ。

5: 頸部の筋力訓練は禁忌である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第14問

62歳の女性。転倒により骨折した。この患者のエックス線像を示す。適切でないのはどれか。

1: 前方に手掌をついて倒れた場合に生じる。

2: 骨折部より末梢は掌側に転位する。

3: 高齢者に多い。

4: 尺骨茎状突起の骨折を伴う。

5: フォーク状変形が見られる。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第63問

片麻痺患者のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 急な登り坂は健側を山側にして横歩きする。

2: 敷居をまたぐときは健側から行う。

3: 車椅子の座面は低めに設定する。

4: 浴槽へは患側から入る。

5: 脱衣は健側から行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で適切でないのはどれか。

1: 前開きシャツは健側肢から着る。

2: 導入時にはニットのかぶり型上衣を用いる。

3: 長めのループ付きタオルで背中を洗う。

4: トイレ横壁のL字型手すりを使って移乗する。

5: 車椅子を健側上下肢で操作する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する