第51回午後第11問の類似問題

第48回午後:第39問

脳性麻痺痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 重心の上下動が小さい。

2: 骨盤の回旋が大きい。

3: 股関節の内旋が大きい。

4: 歩幅が大きい。

5: 歩行率が小さい。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

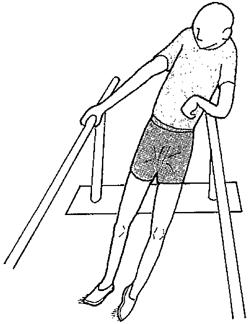

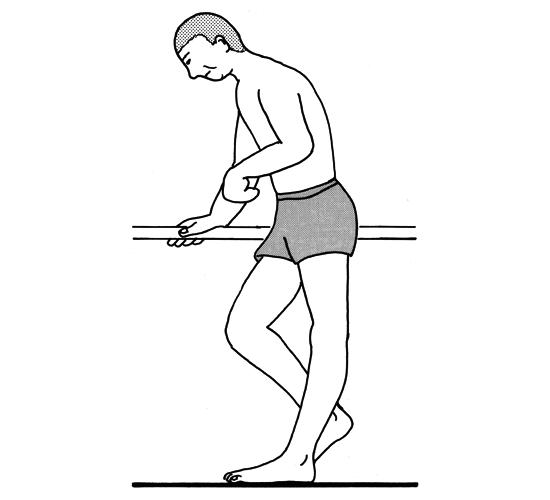

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第47問

GMFCSレベルⅡの痙直型脳性麻痺児に対する運動指導で最も適しているのはどれか。

1: 車椅子の駆動練習

2: 割り座での座位練習

3: 歩行補助具なしでの歩行練習

4: バニーホッピングによる四つ這い移動練習

5: スタンディングボードを用いての立位練習

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第9問

65歳の男性。4歳時に急性灰白髄炎に罹患し右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていた。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、最近は歩行時の疲労が増し下肢の冷感が強くなってきたため受診した。身長160 cm、体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。筋力はMMTで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋は段階1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2: 右下肢装具を装着しての歩行練習

3: 右大腿四頭筋の筋力増強運動

4: 四つ這いでの移動練習

5: 車椅子による移動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第60問

脳性麻痺で正しい組合せはどれか。

1: 痙直型-内反尖足

2: アテトーゼ型-円背姿勢

3: 固縮型-姿勢時振戦

4: 弛緩型-後弓反張

5: 失調型-トレンデレンブルグ歩行

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第13問

10歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。床上移動は交互性の四つ這いで自立している。移乗は手すりにつかまれば、かろうじて自力で可能である。主な移動手段は車椅子である。車椅子の作製で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 座面高は床からはい上がれる高さとする。

2: フットレストはスイングアウト式とする。

3: 座幅は成長を見越して広くする。

4: 背もたれはリクライニング式とする。

5: 背もたれの高さは肩の高さまでとする。

- 答え:1 ・2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第12問

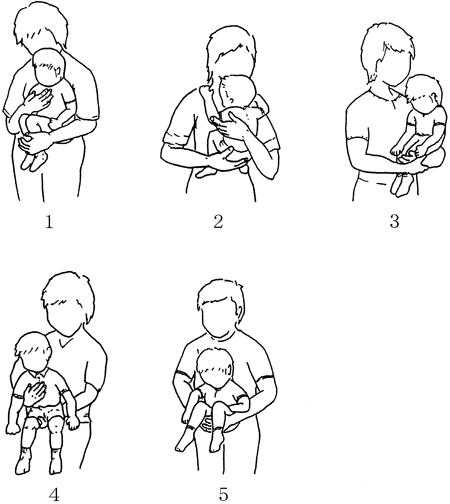

2歳のアテトーゼ型脳性麻痺児の摂食訓練で正しいのはどれか。

1: 背臥位で行う。

2: 上肢は解剖学的基本肢位に置く。

3: 食物は舌の中央より前に載せる。

4: ジュース類から始める。

5: 飲み込むときは頸を伸展位にする。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第30問

姿勢保持障害の原因で痙直型脳性麻痺児の特徴はどれか。

1: 注意集中困難による多動

2: 身近な感覚遊びによる常同行動

3: 全身の低緊張による耐久性低下

4: 身体接触面から受ける触覚の異常

5: 全身の不随意運動による調節困難

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第70問

Duchenne型筋ジストロフィーで拘縮を起こしやすい筋はどれか。

1: 大腿筋膜張筋

2: 足の長指伸筋

3: 前脛骨筋

4: 中殿筋

5: 大殿筋

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第65問

痙性対麻痺に対するハムストリングスの持続的伸張で誤っているのはどれか。

1: 膝関節屈曲拘縮の改善

2: 膝関節屈筋痙縮の抑制

3: 股関節内転筋の促通

4: 長座位安定性の向上

5: 股関節可動域の増大

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

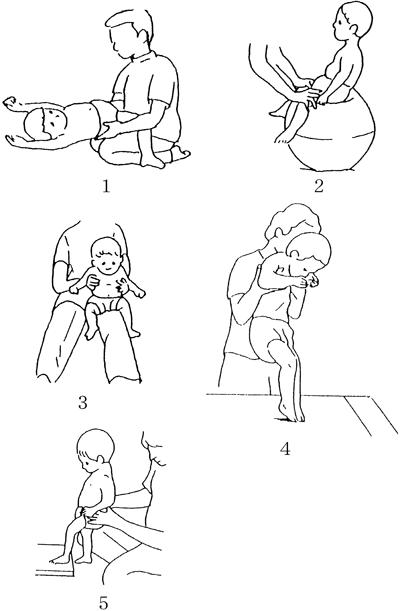

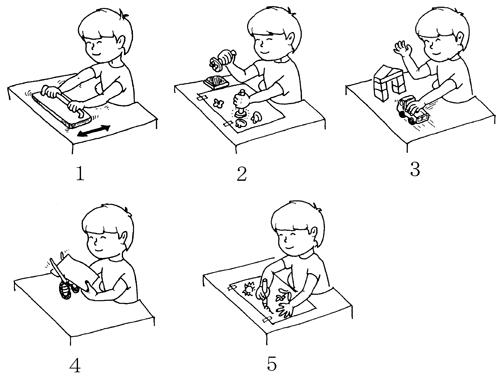

第38回午前:第21問

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。上肢機能の発達を促す遊びの設定として適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第3問

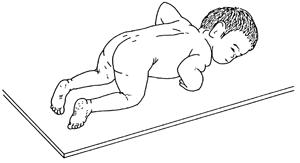

図は脳性麻痺児が腹臥位におかれたときの状態を示している。この姿勢に最も影響を及ぼしているのはどれか。

1: 非対称性緊張性頸反射

2: 対称性緊張性頸反射

3: 陽性支持反応

4: 交叉性伸展反応

5: 緊張性迷路反射

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第10問

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先度が高いのはどれか。

1: 電動車椅子の購入を家族に提案する。

2: 下肢の漸増抵抗運動を行う。

3: 四つ這い移動の練習を行う。

4: 松葉杖歩行の練習を行う。

5: 体幹装具を装着させる。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺発症後3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指II、下肢II。左肩関節は一横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。左肩関節可動域は屈曲80°、外転60°、外旋10° と痛みを伴う制限がある。左半側空間無視があり、座位は患側前方へ傾き自立保持は不可能である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肩手症候群に対するアームスリング装着

2: 座位での健側上肢体重支持練習

3: 長下肢装具を用いた平行棒内立位訓練

4: 患側下肢の随意運動促通

5: 患側片肘立ちの起き上がり動作練習

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第60問

脳卒中片麻痺患者の麻痺側の肩の理学療法で正しいのはどれか。

1: 肩関節伸展運動は避ける。

2: 亜脱臼があるときは整復位で行う。

3: 関節可動域訓練では肩甲骨を固定して行う。

4: 麻痺側への寝返りでは麻痺側肩甲骨を内転位にする。

5: 自己介助による上肢挙上運動では反動を用いた方法を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する