第48回午後第14問の類似問題

第44回午前:第34問

48歳の男性。市役所に勤務。住民の苦情に対応する業務に就いたころから、不眠、食欲不振、意欲低下および思考抑制が始まった。3か月間の休職を取り自宅療養をしていたが「自分は役に立たない」と言い、希死念慮を認めたため入院となり、2週後から作業療法が開始された作業療法の初期評価で把握すべき内容として適切でないのはどれか。

1: 興味関心

2: 身体症状の有無

3: 病前の生活状況

4: 現在の睡眠状態

5: 集団への参加技能

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第36問

18歳の女子。高校生。好意を寄せている男性について「彼はスマートな子が好きらしい」という話を友人から聞いたことをきっかけにダイエットを始めた。食べたいという気持ちと痩せたいという気持ちを両立させるため、“食べた直後に故意に吐く”という行為を繰り返すうち、食べ物の量と食べる回数とが増えていった。冷蔵庫の中身の異常な減り方に気付いた母親に連れられ精神科病院を受診した。この時期の作業療法士の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 作品の自己管理を促す。

2: 患者の得意な作業種目を提供する。

3: 工程数が多い作業を取り入れる。

4: その都度作業の進め方を指示する。

5: 集団作業療法を導入する。

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第40問

33歳の男性。てんかん。IQ75。仕事を何度も変えている。母親への依存が強く何事も相談しないと始められない。発作再発で入院したが、処方薬の調整も済んで退院を目的として作業療法が開始された。開始して間もなく「口の中でコーヒーの味がしてくる」と訴えた。このときの対処で適切なのはどれか。

1: 作業を続けさせる。

2: 母親へ電話をかけさせる。

3: 横に寝かせて安静を保つ。

4: 緊張緩和のために話しかける。

5: 不快感をとるためにうがいをさせる。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第19問

7歳の男児。幼児期から落ち着きがなく、一つのおもちゃで遊べないなどの行動があった。小学校入学後、長時間椅子に座れない、順番を待てない、注意散漫などの問題行動があり、外来作業療法を受けることになった。作業療法では、次第に活動に継続して取り組めるようになってきたが、協調動作が必要な作業は苦手である。知能検査では知的障害は認められなかった。作業療法を行う上での留意点として適切なのはどれか。

1: 複数の課題を同時に提示する。

2: 順番が守れない場合は厳しく注意する。

3: 周囲に受け入れられる行動は積極的に褒める。

4: 数週間継続して取り組める連続課題を実施する。

5: 作業台の上にいろいろな道具や材料を揃えておく。

- 答え:3

- 解説:この問題では、ADHDの特徴的な行動を持つ7歳の男児に対して、作業療法を行う上での留意点を選ぶ必要があります。ADHDの子どもは注意力が散漫であり、協調動作が苦手であることが一般的です。

- 選択肢1は間違いです。注意散漫な問題行動がある子どもに対して、複数の課題を同時に提示すると、どれにも集中できず、効果的な作業療法になりません。

- 選択肢2は間違いです。順番が守れないのはADHDの症状であり、厳しく注意することで行動を変えることは困難です。むしろ、子どもの自尊心を傷つける可能性があります。

- 選択肢3は正解です。周囲に受け入れられる行動は積極的に褒めることで、子どもがその行動を継続しやすくなります。また、自尊心を高めることで、他の問題行動の改善にもつながることがあります。

- 選択肢4は間違いです。ADHDの子どもに対して、数週間継続して取り組む連続課題を実施することは、注意散漫な問題行動によって困難です。短期間で結果が出る課題を提示する方が効果的です。

- 選択肢5は間違いです。作業台の上に多くの道具や材料を揃えておくと、子どもの注意が散漫になり、作業に集中できなくなります。必要なものだけを用意し、環境を整えることが重要です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第35問

57歳の女性。アルコール依存症。専業主婦。以前から台所で飲酒していたが、夫が退職したころから、昼夜に関係なく隠れ飲みするようになり、半年後に入院となった。入院後、著明な離脱症状はなかったが、しばらく不安、抑うつが続いた。薬物療法によって、これらの症状が軽減したので作業療法が処方された。退院前の作業療法施行時に、泣き出すなど情緒不安定になった。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 支持的な態度で患者の訴えを聴いた。

2: 訴えを聞くうちに落ち着いてきたので作業を続けた。

3: 作業終了後、情緒不安定になった事を主治医に報告した。

4: 退院後の生活への不安が情緒不安定の原因と本人に告げた。

5: 今後も患者の行動に注意することを他のスタッフと確認した。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第43問

統合失調症の思考障害に対する作業療法上の留意点で正しいのはどれか。

1: 1. 工程数を増やす。

2: 2. 集団作業を中心に行う。

3: 3. 言語による指示を多くする。

4: 4. 枠組みの明確な作業を選ぶ。

5: 5. 結果が作品として残らない作業を選ぶ。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。この時期の作業療法で優先する目的はどれか。

1: 体力の維持

2: 行動の統制

3: 合併症の予防

4: 作業能力の向上

5: 施設環境への適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第45問

うつ病患者への対応で適切なのはどれか。

1: 積極性を促す。

2: 集団参加を促す。

3: 早期の退職を勧める。

4: 自殺の話題は扱わない。

5: 認知の特徴を把握する。

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第27問

74歳の女性。アルツハイマー型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者に作業療法を実施する際の留意点で誤っているのはどれか。

1: 身体機能の評価を行う。

2: 意欲低下がみられる場合は励ます。

3: 言い間違いは指摘する。

4: 単純な作業から始める。

5: 過去に行った作業を適用する。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第32問

22歳女性。摂食障害。同僚との対人関係の悪化から過食が始まり、食費を乱費するようになり入院となった。入院後は入院を不満として拒食に転じたが、3か月後には退院可能になった。退院後、再び過食が始まり、盗食や下剤の乱用がみられ再入院となった。入院後直ちに作業療法が処方された。作業療法開始当初にみられないのはどれか。

1: 作業療法上の約束には一応従う。

2: 作業種目を自ら希望する。

3: 作業療法士に万能感を抱く。

4: 自己中心的な行動をする。

5: 作品の出来映えに満足感を抱く。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第16問

14歳の女子。生来健康で活発であった。6か月前からダイエットを契機に、拒食や過食嘔吐をするようになり、体重58 kg(身長158 cm)から41 kgまで減少した。心配した母親に連れられて精神科を受診し、入院となった。3週後、体重は47 kgを超えて作業療法が開始となったが、部屋にある料理の本をずっと眺めており「したいことに集中できない」と訴えた。この患者に対する作業療法士の説明として適切なのはどれか。

1: 「気分転換できる作業を探しましょう」

2: 「復学に向けた計画を考えていきましょう」

3: 「料理に興味があるのですね。簡単なものから作ってみましょう」

4: 「食物から距離を取るために、ここでは料理の本を見るのはやめましょう」

5: 「今は休養が大事な時期です。何もせずゆっくり過ごすことを目標にしましょう」

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第18問

14歳の女子。生来健康で活発であった。6か月前からダイエットを契機に拒食や過食嘔吐をするようになり、体重が58 kg(身長158 cm)から41 kgまで減少した。心配した母親に連れられて精神科を受診し、入院となった。3週後、体重は47 kgを超えて作業療法が開始となったが、部屋にある料理の本をずっと眺めており「したいことに集中できない」と訴えた。この患者に対する作業療法士の声かけで適切なのはどれか。

1: 「気分転換できる作業を探しましょう」

2: 「復学に向けた計画を考えていきましょう」

3: 「料理に興味があるのですね。簡単なものから作ってみましょう」

4: 「食物から距離を取るために、ここでは料理の本を見るのはやめましょう」

5: 「休養が大事な時期です。何もせずゆっくり過ごすことを目標にしましょう」

- 答え:1

- 解説:この患者は摂食障害と考えられ、作業療法では症状にとらわれず楽しめる時間を提供することが重要です。患者が「したいことに集中できない」と訴えているため、気分転換できる作業を探すことが適切な声かけとなります。

- 患者が食べることや食事にとらわれて他のことに目が向かない状態から注意をそらし、作業を介した楽しむ時間をもつことが重要であるため、「気分転換できる作業を探しましょう」という声かけが適切です。

- 現時点で患者からの復学の希望は聞かれておらず、作業療法も開始したばかりの時期であるため、「復学に向けた計画を考えていきましょう」という声かけは時期尚早です。

- 摂食障害の患者に対しては、食べることや料理など、症状と関連することにとらわれずに、作業を介した楽しむ時間をもつことが重要であるため、「料理に興味があるのですね。簡単なものから作ってみましょう」という声かけは適切ではありません。

- 摂食障害の患者が食べることから意識をそらすためには、別のものを意識させて注意を向けさせるほうがよいですが、「食物から距離を取るために、ここでは料理の本を見るのはやめましょう」という声かけは否定的な体験が上回ってしまう可能性があるため適切ではありません。

- 患者は現在体重が増えつつあり、休養を要する時期は脱していると考えられるため、「休養が大事な時期です。何もせずゆっくり過ごすことを目標にしましょう」という声かけは適切ではありません。この時期には軽めの身体的活動をさせ、自分の身体の状態に気づけるようにすることが重要です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

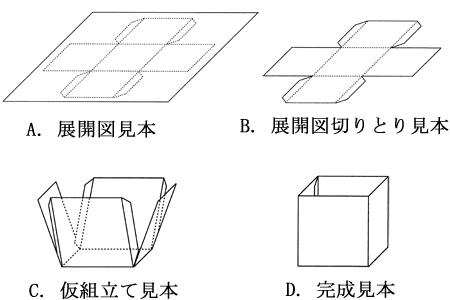

第47回午後:第20問

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

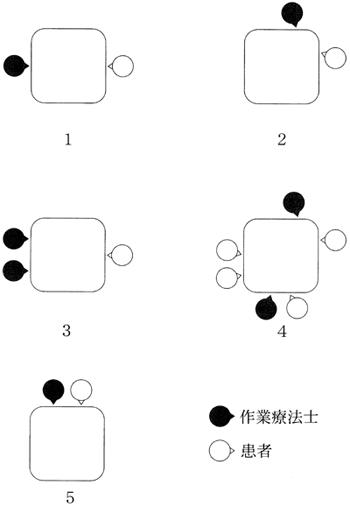

第43回午前:第31問

統合失調症(回復期前期)の患者に対する作業療法導入時の面接場面で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第34問

34歳の主婦。解離性(転換性)障害。23歳の時から入退院を繰り返している。今回、夫婦喧嘩の後ふらつきがひどくなり、意識を失って入院した。1か月後にふらつきはまだあるものの、作業療法が導入された。この患者が作業療法で革細工に熱中し、決められた時間以外にも作業療法室で作業をしたいと言ってきた。対応で適切なのはどれか。

1: 作業は時間内に行うよう指導する。

2: 患者の希望どおりにする。

3: 作業療法を中止する。

4: 作業療法の種目を変更する。

5: 作業時間を短縮する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第45問

発病後間もないうつ病患者への対応で適切なのはどれか。

1: 気分転換になる活動を勧める。

2: 自殺についての話題は避ける。

3: 回復の可能性は高いことを強調する。

4: 心構えに問題があることを説明する。

5: 重大な決断は早く済ませるように促す。

- 答え:3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1: 患者に注意する。

2: 患者を説得する。

3: 行動を黙認する。

4: 行動を制止する。

5: 患者に理由を尋ねる。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第46問

精神科デイケアについて正しいのはどれか。

1: 学童も対象になる。

2: 保険診療の対象ではない。

3: 在宅高齢者は対象ではない。

4: グループホーム利用者は対象ではない。

5: 対象疾患で最も多いのは認知症である。

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第86問

慢性精神分裂病(統合失調症)患者と知的障害患者への作業の教え方として共通でないのはどれか。

1: 作業時の道具の配置

2: 短い指示

3: 一つの指示に一つの動作

4: 先に進む前に教えた技法の確認

5: 成功した場合の強化

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

81歳の女性。多発性脳梗塞と心不全を併発したため入院した。日中に家族がいるときはしっかりしているが、夜間には「大きな声を出す」、「窓から外に出ようとする」、「服を脱ぐ」などの行為が見られるようになった。この患者の病態で考えられるのはどれか。

1: 昏迷

2: せん妄

3: 多幸症

4: 不安発作

5: 抑うつ状態

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する