第47回午後第14問の類似問題

第50回午前:第20問

10歳の男児。学業成績は中位だが授業中に落ちつきがなく、隣の子に一方的に話しかける、落書きをする、忘れ物をするなどでよく注意を受けていた。片付けも苦手で自室は乱雑であった。心配した母親と共に精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この男児に対する作業療法での対応で適切なのはどれか。

1: 小集団活動に導入する。

2: 強い口調で指示を伝える。

3: ほめずに見守りを重視する。

4: 作業手順を詳細に説明する。

5: 問題行動には触れずにおく。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第40問

9歳の男児。自閉症。外来通院時に作業療法を実施することとなった。作業療法室では落ち着きなく歩き回り、周囲の物音や人の数などの環境の変化によって自分の手を噛んだり、手で頭を打ったりすることがある。紙折りに取り組ませてもごく短時間しかできない。作業中に観察される行動はどれか。

1: 作業療法士の行動をまねる。

2: 失敗を修正しようとする。

3: 紙をクルクルと回し続ける。

4: 作品の出来映えにこだわる。

5: 作業療法士に援助を求める。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第17問

70歳の男性。3年前に右手の振戦によってParkinson病を発症し、在宅で治療を行っている。ADLは自立していたが、1か月前に風邪をひいてから歩く速さが遅くなり、歩行の際に一歩めが思うように前に出ず、歩き出してからも前方に転びそうになることが多いという。在宅での理学療法における歩行指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両下肢に弾性包帯を装着する。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: 一歩目を小さく前に出すよう指導する。

4: 床にはしご状の目印を付けてまたがせる。

5: かけ声などをかけてもらいながら歩くよう指導する。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第15問

20歳の女性。幼少期に両親が離婚した後、友人関係が不安定となりトラブルが絶えなかった。中学入学後から些細なことでリストカットするようになり、精神科を受診し、その後、入退院を繰り返していた。男女関係のもつれをきっかけに過量服薬し救急車で搬送された。入院後は、医療者に対して依存的だが要求が通らないと激しく責める状態である。この患者に作業療法を導入する際の対応で適切なのはどれか。

1: 作業療法に参加する上での枠組みを明示する。

2: 初回の面接で対人関係を中心に取り上げる。

3: 患者からの面接の要求は満たすようにする。

4: 攻撃的になる場合は担当者を交代する。

5: 課題集団での協調行動を促す。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第42問

認知症患者への作業療法で改善されやすいのはどれか。

1: 失語

2: 記憶障害

3: 異常感情

4: 見当識障害

5: 遂行機能障害

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第40問

16歳の女子。てんかん。IQ 80。5歳時に大発作が出現した。中学卒業までの間に数回の発作があったが、服薬で発作はコントロールされてきた。卒業後、アルバイトを始めて4か月経過した時点で、発作が出現した。その直後から自室に引きこもって何もしなくなり、外来受診も嫌がるようになった。本人は主治医に「自分には何もできない」「定時制高校で勉強したいが自信がない」と話し、本人と相談の結果、週3回の個人作業療法に参加することとなった。両親は「家事でもしてくれれば」と希望している。導入時の目標で適切なのはどれか。

1: 休まず作業療法に参加する。

2: 家事手伝いをするようになる。

3: 個人作業療法の場で同年齢の友人を作る。

4: アルバイトを再開する。

5: 定時制高校入学の準備を始める。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第18問

30歳の女性。大学卒業後就職したが、すぐに退職した。その後対人トラブルを起こしては何回も勤務先を変え、2週前から就労移行支援事業所に通所するようになった。作業手順が分からなくても質問ができないため完成することができなかった。音に過敏に反応し、他の通所者と折り合いがつかずいらいらするようになり、家族に当たり散らすようになった。通所も中断し自宅に引きこもりがちとなったため、外来作業療法を紹介された。この患者で考えられるのはどれか。

1: 注意欠陥/多動性障害

2: Asperger症候群

3: 学習障害

4: 行為障害

5: 自閉症

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

認知行動療法で正しいのはどれか。

1: 入院中に行う治療法である。

2: 主な対象疾患は認知症である。

3: 考え方の癖に気付く練習をする。

4: グループミーティングを重視する。

5: 評価には認知機能検査が用いられる。

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第27問

55歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。29歳時に「『修道院に行けばお金をたくさんもらえる』という声が聞こえる」と言うようになり初回入院した。現在、4回目の入院中で、最近は病的な体験を述べることは減少したが、無為傾向が強いため、その改善を目的に作業療法が開始された。作業療法の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 病的体験の影響

2: 対人関係の範囲

3: 興味・関心の内容

4: 指示理解の程度

5: 作業の巧緻性

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第40問

認知症患者に対する作業療法の導入期で適切なのはどれか。

1: 新しい活動を用意する。

2: 活動内容に変化をもたせる。

3: 時間を要するものから始める。

4: 得意であったものを取り入れる。

5: 能力を少し上回る活動を提供する。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第33問

34歳の主婦。解離性(転換性)障害。23歳の時から入退院を繰り返している。今回、夫婦喧嘩の後ふらつきがひどくなり、意識を失って入院した。1か月後にふらつきはまだあるものの、作業療法が導入された。当初の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.ふらつきの原因を探る。イ.夫婦関係を調整する。ウ.無意識の葛藤について洞察させる。エ.歩行訓練を行う。オ.不安感を発散する作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

21歳の男性。運送会社勤務。外傷性脳損傷。事故後3か月経過。麻痺はなく身辺動作は可能であるが時々促しが必要である。外出の目的や頼まれた用事を途中で忘れてしまう。課題遂行を習慣化するための方法で適切でないのはどれか。

1: 作業を簡略化し繰り返す。

2: 自分なりの作業方法を選択する。

3: 作業予定と進行度とを照合する。

4: メモを利用する。

5: 忘れた課題を時間をかけて思い出す。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第18問

48歳の女性。20歳代で夫が亡くなり1人で子どもを育てた。子どもが就職し家を離れたころから意欲が低下し、気分が落ち込むようになった。精神科外来に通院していたが、今回、食欲不振が続いたため入院となった。入院後3週経過し作業療法が開始された。この患者の作業療法実施上の留意点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 楽しみを見つける。

2: 早期の就労を促す。

3: 自殺企図に注意する。

4: 身辺処理能力を高める。

5: 過去の生活課題を振り返る。

- 答え:1 ・3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

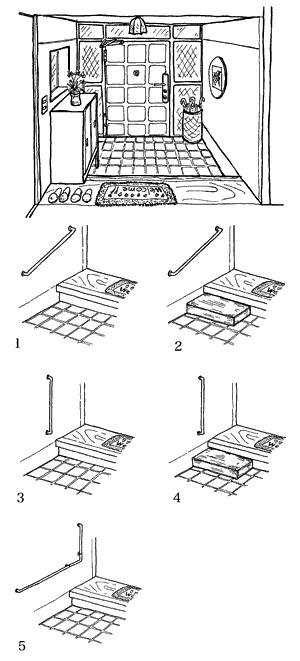

第46回午後:第10問

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第14問

24歳の女性。統合失調症。1年前に職場の対人関係のストレスから発症した。現在は休職し、外来通院をしている。嫌がらせをされているという被害妄想は薬物療法により消失したが、ちょっとした周りの表情やしぐさを見て「周りの人が私のことを言っているような気がする」という猜疑的な言動はみられている。そこで主治医の判断により、認知機能の改善を目的に週1回、外来作業療法を利用したプログラムに参加することになった。この患者の治療目的に合ったプログラムとして適切なのはどれか。

1: ACT〈assertive community treatment〉

2: Empowerment approach

3: IPS〈individual placement and support〉

4: SCIT〈social cognition and interaction training〉

5: WRAP〈wellness recovery action plan〉

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症で対人関係に猜疑的な言動が見られるため、認知機能の改善を目的とした治療が適切である。そのため、SCIT(social cognition and interaction training)が最も適切なプログラムである。

- ACT(assertive community treatment)は、統合失調症患者の社会復帰を目指すための地域密着型のチームアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- Empowerment approachは、患者自身が自分の力を取り戻し、自立した生活を送ることを目的としたアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- IPS(individual placement and support)は、統合失調症患者の就労支援を目的としたプログラムであり、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- SCIT(social cognition and interaction training)は、統合失調症患者の認知機能や対人関係スキルを改善することを目的としたプログラムであり、この患者の症状に対して適切な治療プログラムである。

- WRAP(wellness recovery action plan)は、患者自身が健康維持や回復のためのプランを立てるプログラムであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

28歳の女性。産後うつ病。育児休暇中である。元来、何事にも手を抜けない性格。出産から4か月経過したころから、子どもの成長が気になり始め、夫に不安をぶつけるようになった。次第に「母親失格」と言ってはふさぎ込むようになったため、夫に連れられて精神科を受診し入院となった。1か月半後、個別的作業療法が開始となったが、手芸中に「私は怠け者」とつぶやく様子がみられた。この患者に対する作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 日記を取り入れる。

2: 育児の振り返りを行う。

3: 患者の不安な気持ちに寄り添う。

4: 家族の育児への協力方法について話し合う。

5: 性格による自己否定的考えについて話し合う。

- 答え:3

- 解説:産後うつ病の患者に対しては、患者の不安な気持ちに寄り添い、安心感を高めることが重要です。そのため、選択肢3が適切な対応となります。

- 日記を取り入れることは、一日を振り返るときに気分が落ち込みやすくなるため、この段階では適切ではありません。

- 育児の振り返りは、患者にとって陰性情動を惹起しやすいため、避けた方が良いです。

- うつ病患者に寄り添うことで、安心感を高めることができるため、選択肢3が適切な対応となります。

- 家族の育児への協力方法については、抑うつ感が高い時期を過ぎた後に行ったほうがよいため、この段階では適切ではありません。

- 自己の考えを振り返ることは、自己卑下している患者にとっては、それをさらに助長する危険があるため、適切ではありません。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第18問

22歳の男性。統合失調症。作業療法の開始後、しばらくして「周りの人が自分の悪口を言っている気がする」と訴えてきた。作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 訴えを助長しないよう聞き流す。

2: 個室に移動させ、作業を継続させる。

3: 休憩を取り入れ、周りの人たちの様子を観察させる。

4: 勘違いであることを説明し、気にしないよう説得する。

5: 周りの人たちに、悪口を言ったかどうかを1人ずつ確認する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第20問

35歳の男性。母親との2人暮らし。大学卒業後に就職した。統合失調症を発症したために退職し、精神科に外来通院しながら自閉的な生活をしていた。主に家事を行っていた母親が体調を崩したために同居生活が困難となり、精神科に入院した。入院6か月で自宅退院となり、母親の負担軽減のために日中の家事援助を受けることになった。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービスの中でこの患者が利用できるのはどれか。

1: 共同生活援助

2: 居宅介護(ホームヘルプ)

3: 重度訪問介護

4: 短期入所(ショートステイ)

5: 同行援護

- 答え:2

- 解説:この患者は日中の家事援助が必要であり、入浴や排泄などのADLの介助は必要ないため、居宅介護(ホームヘルプ)が適切なサービスとなります。

- 共同生活援助は、共同生活を営む住居で夜間の相談や入浴・排泄・食事の介護などが行われるサービスです。この患者は家事援助が必要ですが、ADLの介助は必要ないため、適切ではありません。

- 居宅介護(ホームヘルプ)は、家事援助を行うサービスで、家事が難しい対象者に支援を提供します。この患者は日中の家事援助が必要であり、適切なサービスです。

- 重度訪問介護は、重度の障害を持ち常に介護が必要な者を対象に、自宅を訪問し生活全般にわたる援助を行うサービスです。この患者は外来通院が可能であり、重度訪問介護は適さないサービスです。

- 短期入所(ショートステイ)は、自宅での介護が一時的に困難な場合に、被介護者を施設に短期間入所させ、必要な介護を行うサービスです。この患者は日中の家事援助が必要ですが、短期入所は適切ではありません。

- 同行援護は、視覚障害等により移動に困難を持つ障害者が外出時に、情報提供や移動の援護を受けるサービスです。この患者は家事援助が必要ですが、同行援護は適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第39問

中等度Alzheimer病にみられないのはどれか。

1: 1. 想起が低下する。

2: 2. 計算が苦手となる。

3: 3. 歩行能力が低下する。

4: 4. 道具使用が苦手となる。

5: 5. 地誌的見当識が低下する。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する