第47回午後第13問の類似問題

第56回午前:第6問

80歳の女性。77歳頃から物忘れが目立ち始め、今では歩行時のつまずきやすさ、書字の震えがある。日によって程度は異なるものの、自宅のテレビや窓、棚のガラス戸など、光沢のあるところに知らない人が映って見えるようになった。「テレビに知らない人の顔が見える」「変なおじいさんが裸でいる」などと家族に訴え、ガラス戸に向かって怒嗚る様子もみられた。家族と物忘れ外来を受診した。PETでは頭頂葉から後頭葉の一部に糖代謝の低下が認められた。作業療法士から家族へのアドバイスとして適切なのはどれか。

1: 部屋を薄暗くする。

2: テレビの音を大きくする。

3: 移動の際には車椅子を使用させる。

4: 興奮したときはきっぱりと幻覚であることを伝える。

5: 見えている内容を否定しないで気持ちを受け止める。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れとPETで糖代謝の低下が認められることから、幻視を伴った軽度認知症と予測できる。適切な対応は患者の幻覚を否定せず、気持ちを受け止めることである。

- 部屋を薄暗くすると視覚認知がしにくくなり、患者の幻視を助長することがあるため、適切ではない。

- この患者の病状には聴覚障害を推測できる情報はなく、テレビの音量を上げても幻視の修正には繋がらないため、適切ではない。

- 患者はつまづきやすさがあるものの、転倒が問題となっていないため、車椅子を使わせる理由はない。動作指導や環境調整で対応ができるため、適切ではない。

- 幻覚は患者本人にとって現実であり、興奮しているときに幻覚だと知らせても理解は得られず、かえって混乱を招くことがあるため、適切ではない。

- 患者に幻覚がみられているときは、幻覚があるという患者の訴えを受け止め、「どのようなものが見えますか?」「私にはまだ見えてみませんが、そのように見えるのですね」と相手の話を否定せずに傾聴する。これが適切な対応である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

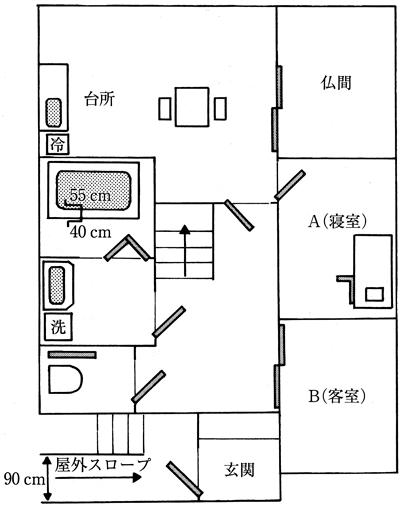

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1: 寝室をB(客室)に変更する。

2: ベッドの頭の向きを逆にする。

3: トイレの扉を内開きに変更する。

4: 屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5: 浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第17問

65歳の女性。約1年前から抑うつ気分、意欲低下、判断力低下、不眠、食思不振などがあり、約9か月前に精神科外来を初めて受診した。希死念慮や貧困妄想も加わり、約8か月前に医療保護入院となっている。抗うつ剤投与により不眠、食思不振はある程度改善されたが、悲観的な思考内容は遷延化した。促してかろうじて病棟外への散歩に応じるようになり、数か月が経過したところで、主治医から作業療法の依頼があった。この時点での作業療法として適切でないのはどれか。

1: 本人の自己決定を見守る。

2: 個別のかかわりから開始する。

3: 1回の活動時間は短く設定する。

4: 長期間をかけて完成する課題を採用する。

5: なじみのある課題より初めての課題を採用する。

- 答え:4

- 解説:この問題では、高齢期のうつ病患者に対する作業療法の適切な方法について問われています。回復期にある患者に対して、自己決定を尊重し、個別のかかわりを重視し、短時間の活動を行い、なじみのある課題を選択することが適切です。一方で、長期間をかけて完成する課題は適切ではありません。

- 患者の自己決定による行動は、うつ病による行動不活性の改善を示すものであり、患者が安全に行動できるように見守ることは適切です。

- うつ病患者に作業療法を開始するときは、患者が自分のペースで行える個別のものがよい。集団で他者との関わりがある作業では患者が「他者と自己の比較」を行って自己卑下することや、作業ペースが合わずに自信を失うことがあるため、個別のかかわりから開始することが適切です。

- 作業療法の開始時期には、1回の活動時間は短くし、患者の疲労度を確認しながら活動量を調節して進めることが適切です。

- 長期間をかけて完成する課題は適切ではありません。患者が作業での成功体験を得るために、作業療法の初期には簡単で短時間に完成できる作業を選択し、完成した作品などはその場で満足が得られるように配慮することが重要です。

- うつ病患者にとってなじみのある作業は、病前の自分と比較して、病気になった自責感や劣等感を抱くことがあるため、なじみのある課題を採用することが適切です。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第43問

前頭側頭型認知症に比べAlzheimer型認知症でみられやすい生活上の特徴はどれか。

1: 万引きしても悪びれない。

2: 同じものばかり食べ続ける。

3: 物を盗られたと家族を疑う。

4: 挨拶もなくふっと去っていく。

5: 眼についた文字を次々読み上げる。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第31問

Alzheimer型認知症について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 階段状に増悪する。

3: 意味記憶の障害で発症することが多い。

4: 人物の見当識より時間の見当識が障害されやすい。

5: 軽度認知障害の約80%はAlzheimer型認知症に移行する。

- 答え:4

- 解説:Alzheimer型認知症は、認知機能の低下が進行する病気で、見当識障害が時間、場所、人の順で進行することがある。女性に多く、軽度認知症の約50%が5年でAlzheimer型に移行する。

- Alzheimer型認知症は女性に多いため、この選択肢は間違いです。

- Alzheimer型認知症はMMSEで年間約3.3~3.4点減少し、軽症例ほど進行が遅い特徴があるため、階段状に増悪するという表現は正確ではありません。

- 意味記憶の障害はAlzheimer型認知症の中期・後期で出現するため、発症時に多いとは言えません。

- Alzheimer型認知症では、見当識障害が時間、場所、人の順で進行することがあるため、この選択肢は正しいです。

- 軽度認知症は5年で約50%がAlzheimer型認知症に移行するとされており、80%という数字は正確ではありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第35問

68歳の女性。アルツハイマー型痴呆。最近、臥床傾向が強くなり、抑うつ的で食事・入浴などに拒否的となり入院した。入院後約2週で臥床傾向も改善し始め、食事・入浴などは拒否せず誘導に応じるようになった。作業療法の内容設定で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.変化に富んだ設定イ.複数の課題のある設定ウ.刺激を制限した設定エ.安心感のある設定オ.手順の多い設定

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第19問

45歳の男性。統合失調症。自宅で単身生活をしている。精神症状は安定しているが、買い物に行くときを除き自宅に引きこもっている。週3回のヘルパーによる食事のサービスと惣菜による食事摂取をしている。偏食と間食が多く、身長167 cm、体重92 kgと肥満である。最近の血液検査の結果、脂質異常症と診断された。訪問作業療法における健康管理支援として適切なのはどれか。

1: 自炊を目指した調理訓練を提案する。

2: 抗精神病薬の変更を主治医に提案する。

3: 入院による生活リズムの改善を提案する。

4: 買い物はスタッフが代行することを提案する。

5: 散歩やストレッチなどの運動を取り入れることを提案する。

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

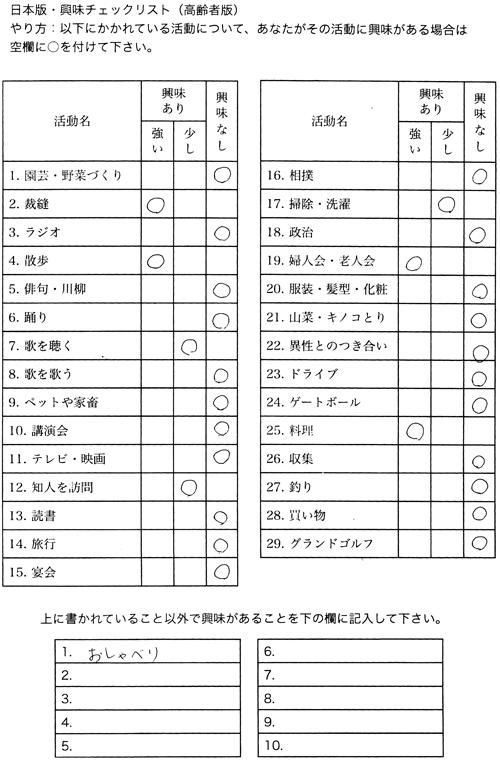

88歳の女性。自営の商店や家事は息子夫婦に譲り、たまに店番をして過ごしていた。3か月前に転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは、見守りによるT字杖歩行と入浴の介助以外は自立して自宅退院した。退院時のHDS-Rは22点と見当識と記憶障害を認めたが、日常の生活で問題行動はみられなかった。要支援2と認定され、通所リハビリテーションを利用することとなった。興味チェックリスト(高齢者版)の結果を示す。この対象者の作業療法目標として適切なのはどれか。

1: 園芸・野菜づくりを導入してできた野菜で料理を行う。

2: グループの中で裁縫をしながら仲間づくりを促す。

3: 掃除・洗濯を含めた主婦の役割を再獲得する。

4: カラオケなどへの参加を促して趣味を広げる。

5: 旅行などの外出で応用歩行を習得する。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第71問

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)ランクJ、認知症性老人の日常生活自立度ランクIIIの高齢障害者に対する在宅介護のアセスメントで優先度が低いのはどれか。

1: 医学的急変時の対応

2: 玄関の戸締りの方法

3: 台所の火の後始末

4: 電動三輪車の操作

5: デイケアの利用

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第80問

作業療法士が認知症患者の家族へ対応する上で適切でないのはどれか。

1: 家族に今までの介護経験を尋ねる。

2: 作業療法場面を見学させる。

3: 家族の健康状態を尋ねる。

4: 特定の人が介護を担うように指示する。

5: 家庭を訪問する。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第20問

30歳の男性。統合失調症。3週前に工場で働き始めた。外来作業療法ではパソコンを使用した認知リハビリテーションを継続している。ある時、同じ作業療法に参加する2人の患者から同時に用事を頼まれ、混乱した様子で相談に来た。この患者の職場における行動で最もみられる可能性があるのはどれか。

1: 挨拶ができない。

2: 心気的な訴えが多い。

3: 体力がなく疲れやすい。

4: すぐに仕事に飽きてしまう。

5: 仕事の段取りがつけられない。

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症の患者が職場で最もみられる可能性がある問題行動を考える必要があります。患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、仕事の段取りがつけられないことが最も可能性が高いと考えられます。

- 挨拶ができないという問題は、遂行機能との直接的関連はなく、この患者の職場でみられる問題行動としては考えにくいです。

- 心気的な訴えが多いという問題は、問題文に記載がないため、この患者の職場での問題行動としては可能性が低いです。

- 体力がなく疲れやすいという問題は、患者が工場勤務に加えて外来作業療法にも通院できていることから、体力の低下が生じているとは考えにくいです。

- すぐに仕事に飽きてしまうという問題は、患者が少なくとも3週間は工場勤務ができていることから、最もみられる可能性のある職場での問題行動とは考えにくいです。

- 仕事の段取りがつけられないという問題は、患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、複数の課題に優先順位をつけ、自分の能力に合わせて仕事を処理することが困難な傾向があると考えられるため、最も可能性が高いと判断できます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第3問

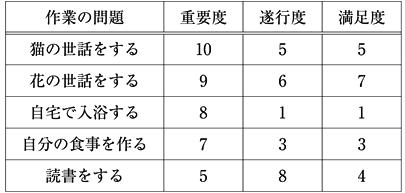

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第13問

76歳の女性。物忘れのために日常生活で失敗が目立った。最近、夫の浮気を疑うようになり、顔を合わせると興奮し物を投げるなどの行為がみられる。息子が誤りであることをいくら説明しても納得しない。この患者の精神症状を評価する尺度として適切なのはどれか。

1: HRS-D

2: NPI

3: POMS

4: SANS

5: SDS

- 答え:2

- 解説:この患者は物忘れや日常生活での失敗、夫の浮気を疑うなどの行動が見られるため、認知症の症状が疑われます。そのため、認知症患者の精神症状を評価する尺度であるNPI(Neuropsychiatric Inventory)が適切です。

- HRS-D(Hamilton Rating Scale for Depression)は、うつ病の重症度を評価する尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、HRS-Dは適切ではありません。

- NPI(Neuropsychiatric Inventory)は、認知症患者の精神症状を評価する尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、NPIが適切です。

- POMS(Profile of Mood States)は、気分状態を評価する尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、POMSは適切ではありません。

- SANS(Scale for the Assessment of Negative Symptoms)は、統合失調症の陰性症状を評価する尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、SANSは適切ではありません。

- SDS(Self-rating Depression Scale)は、自記式うつ病の評価尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、SDSは適切ではありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第28問

55歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。29歳時に「『修道院に行けばお金をたくさんもらえる』という声が聞こえる」と言うようになり初回入院した。現在、4回目の入院中で、最近は病的な体験を述べることは減少したが、無為傾向が強いため、その改善を目的に作業療法が開始された。作業療法中、口周囲部に緩徐で不規則な不随意運動がみられた。この不随意運動はどれか。

1: パーキンソニズム

2: 急性ジストニア

3: アカシジア

4: 遅発性ジスキネジア

5: 遅発性ジストニア

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第20問

45歳の男性。統合失調症。外来治療を受けながら母親と2人で暮らしている。3年前までは仕事に就いていたが、職場での対人関係がうまくいかず症状が悪化し退職した。現在は精神症状は落ち着き、ADLは自立し生活リズムも整っている。一般就労を希望し、作業療法士に相談した。この時点で患者が利用する障害福祉サービスとして適切なのはどれか。

1: 自立訓練

2: 共同生活援助

3: 就労移行支援

4: 就労定着支援

5: 就労継続支援B型

- 答え:3

- 解説:この患者はADLが自立し、生活リズムも整っており、一般就労を希望しているため、就労移行支援が適切な障害福祉サービスとなります。

- 自立訓練は、自律した日常生活や社会生活が送れるように、一定期間、身体機能の維持・向上や生活能力の維持・向上のための支援や援助を行うものですが、この患者はすでにADLが自立しているため、適切ではありません。

- 共同生活援助は、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を行うものですが、この患者はADLが自立しており、生活リズムも整っているため、適切ではありません。

- 就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものです。この患者は一般就労を希望しており、利用期間も原則2年以内に制限されているため、適切なサービスです。

- 就労定着支援は、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行うサービスですが、この患者はまだ就労していないため、適切ではありません。

- 就労継続支援B型は、現時点で一般企業への就職が不安・困難な者が対象で、雇用契約を結ばずに就労訓練を行えるものですが、この患者は一般就労を希望しているため、適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第17問

21歳の女性。統合失調症。大学でグループ課題の実習中に錯乱状態となり入院した。入院後2週からベッドサイドでの作業療法が開始され、入院後7週で症状が落ち着いたため退院することになった。しかし、眠気やだるさ、疲労感があり、一方で復学への焦りが強い。この時期の作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: デイケアでの集団活動を促す。

2: 自宅での過ごし方を指導する。

3: 復学準備の開始時期を話し合う。

4: 作業遂行の特徴を家族に伝える。

5: 外来作業療法で支援を継続する。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第29問

65歳の男性。老年期うつ病。妻と2人暮らし。会社を定年退職後、不眠および食欲不振などの体調不良を訴え始める。些細なことを気にするようになり、「簡単なことも出来なくなっている。物忘れがひどくなった。痴呆ではないか。」などと言ってふさぎ込んでいる。家族も対応に困り入院となった。入院後1か月で睡眠がとれるようになったが、抑うつ気分は続いている。この時点で作業療法が処方された。作業療法開始時の留意点で適切なのはどれか。

1: 作業能力検査を実施する。

2: 病前に得意であった活動を導入する。

3: 物忘れへの対応を実施する。

4: その都度元気づけをする。

5: 徐々にグループ参加へ方向づける。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

37歳の女性。境界性パーソナリティ障害。高校卒業後、アルバイトをしていたが、気に入らないことがあると急に家出することを繰り返すため仕事は長続きしなかった。薬物療法と同時に外来作業療法が開始となった。作業療法の目的で適切なものはどれか。2つ選べ。

1: 居場所をつくる。

2: 情緒の安定を図る。

3: 治療者への依存を促す。

4: 衝動性の行動化を促す。

5: 治療者への理想化を促す。

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第19問

32歳の女性。幼いころから落ち着きがなく、忘れ物も多かった。大学卒業後、医療事務の仕事に就いたが、仕事が忙しくなるとミスが多くなり、同僚にかんしゃくを起こすなど感情が不安定となった。仕事を休むことも多くなったため、職場の上司に勧められ、精神科を受診し、入院となった。2週後、情緒的に落ち着いたところで作業療法が開始された。この患者の作業療法で予測される行動はどれか。

1: 読書に没頭する。

2: 他者との接触を避ける。

3: 他者の作業種目に目移りする。

4: 物を置いた場所を何度も確認する。

5: 自分の作品の出来栄えに固執する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する