第41回午前第47問の類似問題

第42回午前:第15問

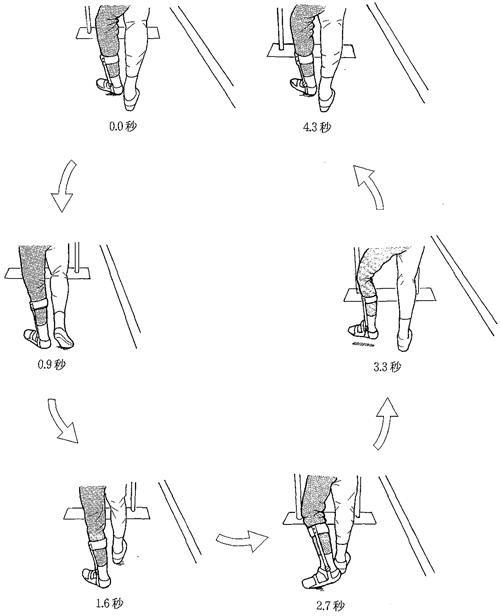

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例の一歩行周期における二重支持期の時間で正しいのはどれか。ただし、図の数値は経過時間を示す。

1: 0.6秒

2: 1.0秒

3: 1.6秒

4: 2.0秒

5: 2.7秒

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

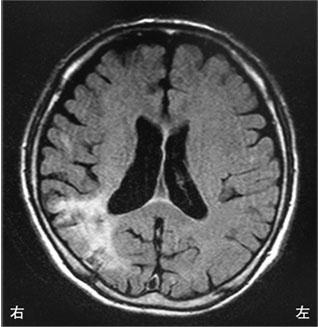

第50回午前:第6問

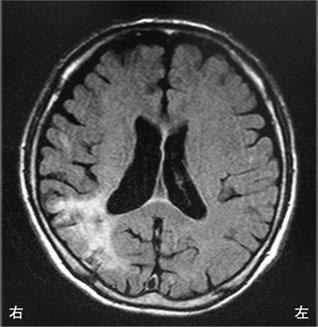

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。この患者が基本動作練習を開始した際に観察されるのはどれか。

1: 左側からの方が起き上がりやすい。

2: 座位練習で右手を支持に使うことができない。

3: 立位保持では両下肢に均等に荷重ができる。

4: 車椅子駆動の際に廊下の左壁によくぶつかる。

5: 練習を繰り返しても装具装着の手順を間違える。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第11問

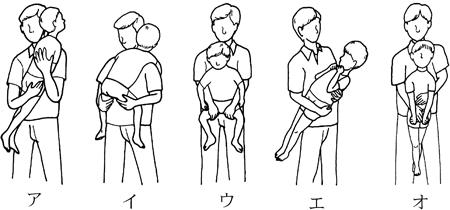

痙直型四肢麻痺の脳性麻痺児の抱き方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第46問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1: 仮性球麻痺や球麻痺に伴いやすい。

2: 急性期には比較的高頻度にみられる。

3: 水やお茶は誤嚥しやすい。

4: リクライニング位は誤嚥防止に役立つ。

5: 右側の咽頭麻痺では顔を左に向けて食べさせる。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

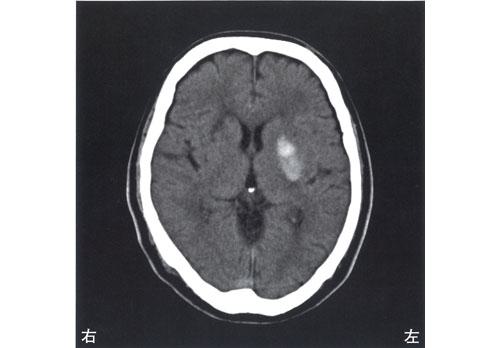

第53回午後:第6問

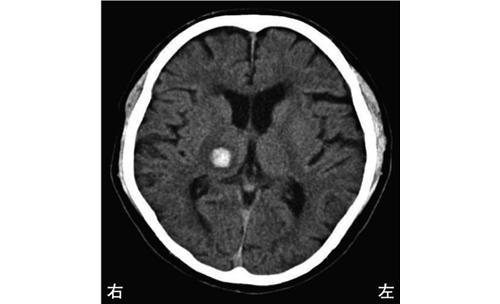

脳出血後の頭部CTを示す。最も生じやすい症状はどれか。

1: 系列的な動作が順番通りにできない。

2: 脳出血発症前のことが思い出せない。

3: 左からの刺激に反応しない。

4: 左手の感覚が脱失する。

5: 人の顔が区別できない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第4問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。JCS(Japan coma scale)は1桁。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIであった。飲水でひどくむせていた。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 間接的嚥下訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第72問

脳卒中片麻痺患者にみられる症状で転倒と関連が少ないのはどれか。

1: 痴呆

2: 深部感覚障害

3: 夜間せん妄

4: 視空間失認

5: 失語症

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

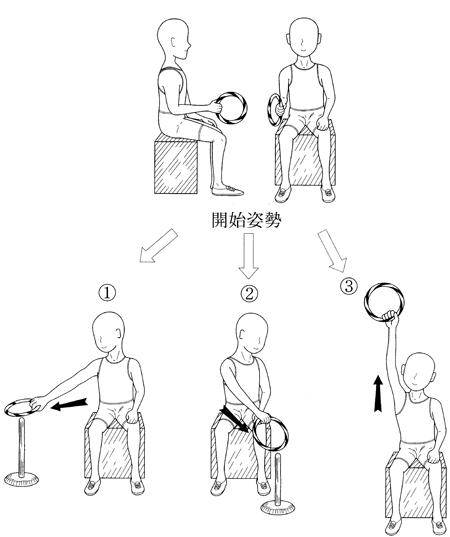

第43回午前:第8問

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第64問

高次脳機能障害と在宅での生活指導との組合せで正しいのはどれか。

1: 半側空間無視-車の免許証を返納させる。

2: 観念失行-病前からなじみのある方法を用いる。

3: 手指失認-料理でナイフを用いない。

4: 構成失行-場面にあった服装の指導をする。

5: 喚語障害-トーキングエイドの使用を指導する。

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第54問

外傷性脳損傷の前頭葉症状で頻度が低いのはどれか。

1: 記憶障害

2: 人格変化

3: 遂行機能障害

4: 注意力低下

5: 半側空間無視

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第76問

突然の右不全片麻痺を呈して搬送された患者の発症後6時間の頭部CTを示す。最も考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 被殻出血

3: 皮質下梗塞

4: くも膜下出血

5: 慢性硬膜下血腫

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

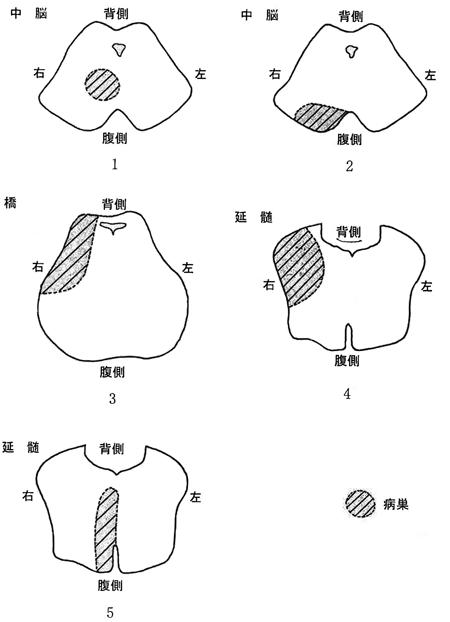

第49回午後:第5問

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。病巣はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

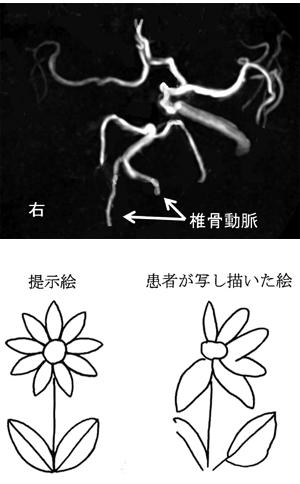

第49回午後:第3問

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。閉塞している血管はどれか。

1: 左前大脳動脈

2: 左中大脳動脈

3: 右後大脳動脈

4: 右内頸動脈

5: 脳底動脈

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第5問

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。出現しやすい症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右障害

3: 純粋失読

4: 半側空間無視

5: 非流暢性失語

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第4問

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。この患者に絵の模写を行わせると、図のように描いた。この患者に伴いやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 失語症

2: 観念失行

3: 純粋失読

4: 左右失認

5: 着衣障害

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第27問

小脳梗塞の患者にみられる徴候で正しいのはどれか。

1: 指鼻試験陰性

2: 踵膝試験陰性

3: 筋トーヌス亢進

4: Babinski反射陽性

5: Romberg試験陰性

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第32問

注視麻痺をきたす疾患はどれか。2つ選べ。

1: 中脳出血

2: 小脳半球梗塞

3: 慢性硬膜下血腫

4: 進行性核上性麻痺

5: 筋萎縮性側索硬化症

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する