第41回午前第27問の類似問題

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第5問

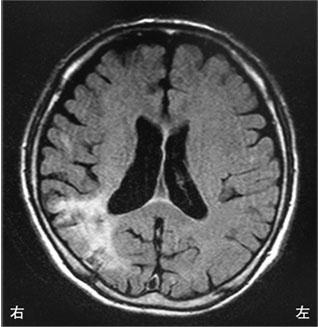

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。出現しやすい症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右障害

3: 純粋失読

4: 半側空間無視

5: 非流暢性失語

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第6問

49歳の男性。くも膜下出血後、高次脳機能障害の診断を受けた。現在は妻が車で送迎し、通院リハビリテーション治療と作業所への通所を行っている。WAIS-Ⅲは言語性IQ77点、動作性IQ70点、全検査IQ72点。三宅式記銘力検査で、有関係対語5-7-8、無関係対語0-1-1、TMTで、A84秒、B99秒。妻がフルタイムで復職するため、通院や通所への対応が必要となった。本人は自分で車を運転しての通院・通所を希望している。対応として正しいのはどれか。

1: 通院や通所を中止する。

2: 運転免許証を返納させる。

3: バスを利用しての外出訓練を行う。

4: 自分で車を運転しての外出訓練を行う。

5: ケアマネジャーと一緒の外出訓練を行う。

- 答え:3

- 解説:この患者は高次脳機能障害があり、IQと記憶力が低いため、車の運転は危険と判断される。そのため、バスを利用した外出訓練が適切な対応となる。

- 妻がフルタイムで復職するとしても、通院や通所を中止してよい理由はない。患者のリハビリテーション治療や作業所への通所は継続するべきである。

- 運転免許証の返納は、作業療法士が最終判断することはできない。認知症やてんかんなど、運転に支障がある場合、医師が都道府県の公安委員会に連絡する届け出制度がある。

- この患者はWAIS-Ⅲにおける全検査IQが72点であり、三宅式記銘力検査の結果から記憶機能の低下があることもわかる。車の運転は危険と判断し、バスを利用した外出訓練を行うとよい。

- この患者はIQと記憶力が低い。また、妻もフルタイムで復職するため、患者の運転する車への同乗が困難であり、車の運転は危険である。自分で車を運転しての外出訓練は適切ではない。

- 外出訓練はケアマネジャーの業務ではない。外出訓練は作業療法士や理学療法士と行ったほうがよい。ケアマネジャーと一緒の外出訓練は適切ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第6問

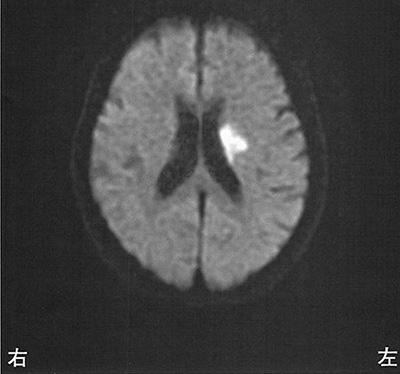

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も出現しやすい症状はどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 運動失調

4: 嚥下障害

5: 視野障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第3問

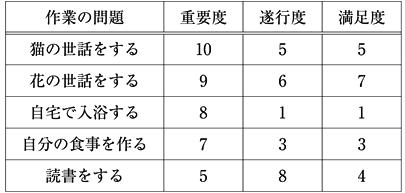

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

45歳の男性。会社の事務職として働いていたが、自転車運転中に自動車にはねられ、びまん性軸索損傷を受傷した。身体機能に問題がなかったため、1か月後に以前と同じ部署である庶務に復職した。仕事を依頼されたことや仕事の方法は覚えているが、何から手を付ければ良いのか優先順位が付けられず、周囲の同僚から仕事を促されてしまう状況である。考えられるのはどれか。

1: 記憶障害

2: コミュニケーション障害

3: 失行

4: 失認

5: 遂行機能障害

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第4問

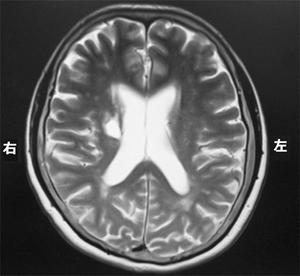

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 嚥下障害

3: 視覚障害

4: 聴覚障害

5: 失語症

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第18問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺。発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにII。左肩関節には1横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。座位は不安定で、体幹は患側前方へ傾く。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 患側下肢の随意運動の促通

2: 患側片肘立ちからの起き上がり練習

3: 座位での健側上肢体重支持の練習

4: 座位で両側への重心移動練習

5: 長下肢装具を用いた平行棒内立位練習

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第5問

59歳の女性。脳梗塞発症2週目。左片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢III・手指IV・下肢III。重度の感覚障害と左半側空間無視を認める。上肢の分離運動がわずかに出現してきたが、左上肢の疼痛と手部の腫脹および熱感を訴えた。理学療法では、立位と歩行訓練が開始された。この時期の作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 左上肢の疼痛に対してホットパック

2: 左上肢の随意性向上のためのサンディング

3: 歩行訓練時のアームスリング装着指導

4: プーリーを用いた左上肢の自動介助運動

5: 左手で机上の用紙を押さえての右手書字訓練

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第33問

40歳の男性。4月に職場の配属先が変わり新しい仕事に慣れない日が続いていた。会社に行くと手に冷や汗が出て、胸がどきどきするようになった。1か月前から不眠、意欲の低下が出現した。会社に行く気力がなくなり、朝からふさぎこむようになったため、妻と一緒に精神科を受診し、入院となった。この患者の入院初期の治療として適切でないのはどれか。

1: 対人技能訓練を行う。

2: 隠れた身体疾患を検索する。

3: 睡眠薬を処方する。

4: 抗うつ薬を処方する。

5: 充分な休息を与える。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

74歳の女性。6か月前に左被殻出血を発症して、軽度の右片麻痺を呈している。くしを歯ブラシのように使おうとしたり、スプーンの柄に食物を乗せようとする行動がみられた。この患者の症状はどれか。

1: 観念失行

2: 構成失行

3: 着衣失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第9問

65歳の男性。右利き。左中大脳動脈領域の脳梗塞による右片麻痺。発症後3週経過した時点でBrunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢ともにI。介助で膝立ち位をさせると体幹が前方へ崩れてしまう。バイタルサインは安定している。この患者に対する理学療法として適切なのはどれか。

1: 長下肢装具を装着した状態での立位訓練

2: 足継手付きプラスチック製短下肢装具を装着した状態での歩行訓練

3: 床からの立ち上がり訓練

4: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

5: 浴槽への移乗訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第18問

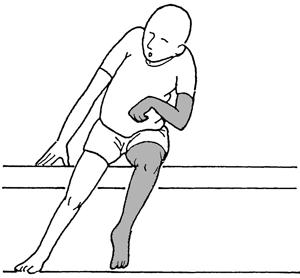

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第7問

56歳の女性。右利き。脳出血で右片麻痺となり、保存的療法にて発症後7日が経過した。意識は清明。右上肢および手指はBrunnstrom法ステージⅠ。右肩関節に軽度の亜脱臼を認めるが、疼痛や浮腫はない。現時点でこの患者の右上肢に行う治療として最も適切なのはどれか。

1: 筋再教育訓練

2: 利き手交換訓練

3: 間欠的機械圧迫

4: 渦流浴

5: パンケーキ型装具装着

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

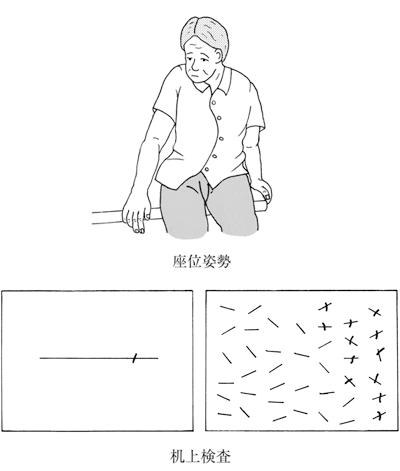

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。座位姿勢と机上での検査結果を図に示す。理学療法として誤っているのはどれか。

1: 視覚探索課題を行う。

2: 後頸部に振動刺激を行う。

3: 車椅子の右側のブレーキレバーを延長する。

4: 対象物が右へ偏倚するプリズム眼鏡をかけて練習する。

5: 車椅子駆動時に進行方向の左側に注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第3問

54歳の男性。勤務中に突然の気分不快を訴え病院を受診し、脳梗塞による左片麻痺にて入院となった。妻と子供との3人暮らしで家事は妻が担っていた。職業は会社員で事務仕事を行い、会社までは電車で通勤していた。3か月が経過して、ADLは自立し、患者は復職を希望するようになった。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅱ、下肢Ⅴで病院内外の杖歩行は自立している。認知機能に明らかな問題はない。この時点でのIADL評価で優先すべきなのはどれか。

1: 買い物

2: 公共交通機関の利用

3: 食事の用意

4: 火の始末

5: ベッドメイキング

- 答え:2

- 解説:この患者は復職を希望しており、病前は電車で通勤していたため、公共交通機関の利用について優先的に評価することが適切である。

- 病前から家事は妻が担っていたため、買い物の評価を優先する必要性は低い。

- 患者は復職を希望しており、病前は電車で通勤していた。そのため、公共交通機関の利用について優先的に評価することが適切である。

- 病前から家事は妻が担っていたため、食事の用意の評価を優先する必要性は低い。

- 患者は職場で事務仕事を行っていたため、火の始末が必要な業務とは考えにくい。評価を優先する必要性は低い。

- 病前から家事は妻が担っていたことがわかり、事務仕事であるため、ベッドメイキングは仕事上も必要ないと思われる。評価を優先する必要性は低い。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

87歳の男性。脳血管障害の後遺症により週1回の訪問作業療法を行っている。訪問時、85歳の妻が「家で介護することがつらい。疲れた」と暗い顔でため息をついている。訪問作業療法士の対応で正しいのはどれか。

1: 妻に精神科の受診を勧める。

2: 近隣の入所施設の空き情報を伝える。

3: 患者へ妻に甘えすぎないように話す。

4: 訪問介護事業所に利用開始を依頼する。

5: ケアマネージャーに妻の状況を報告する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、高齢の介護者が疲労している状況に対して、訪問作業療法士がどのような対応をすべきかを問うています。妻の気持ちを受容し、状況を確認し、専門家に相談し、解消法を選択する手順が考えられます。

- 妻は介護のつらさと疲労を訴えていますが、受診すべき病的状態かどうかは問題文からはわかりません。まずは他のチームメンバーに報告して状況を確認するべきです。

- 入所施設の空き情報を伝える前に、まずはケアマネージャーや他の支援者と情報を共有し、介護負担軽減のための手段を検討するべきです。

- 問題文には患者が妻に甘えているとの情報はなく、まずは状況を確認し、その後に対処するべきです。

- 訪問介護事業所の利用開始にはケアマネージャーが作成するケアプランの変更手続きが必要です。妻の状況を他職種と確認し、相談したうえで利用すべきサービスを選択するべきです。

- ケアマネージャーは患者本人と家族の諸問題を把握する役割があります。妻の状況を報告することで、適切な支援が受けられるようになります。正しい対応です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

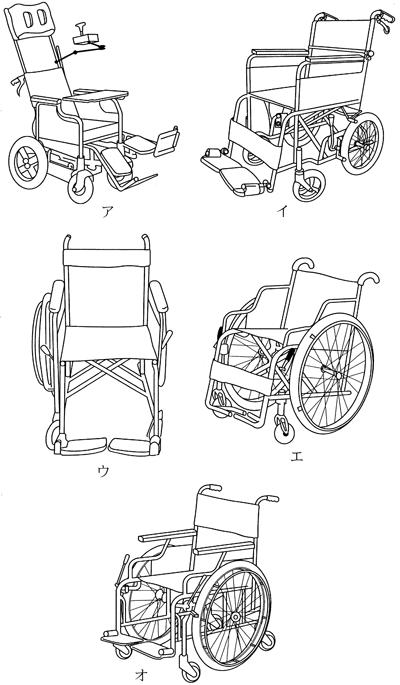

第39回午前:第10問

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の日常生活活動に用いる車椅子処方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する