第41回午前第26問の類似問題

第49回午後:第4問

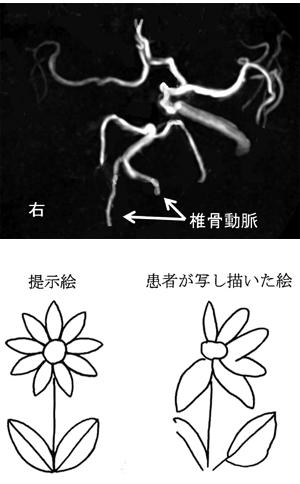

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。この患者に絵の模写を行わせると、図のように描いた。この患者に伴いやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 失語症

2: 観念失行

3: 純粋失読

4: 左右失認

5: 着衣障害

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

79歳の女性。Alzheimer型認知症。趣味の詩吟や洋裁をして過ごしていたが、75歳ごろから物忘れが目立ち始めた。最近、夫が入院して独居となったが、洋裁や家事ができなくなり自信を喪失して介護老人保健施設に入所となった。HDS-R 10点で、日付、減算、遅延再生および野菜の想起に失点を認めた。問題行動は特に認めない。この患者に対する自己効力感の向上を目的とした作業療法導入時の作業として適切なのはどれか。

1: 詩吟

2: 洋裁

3: 計算ドリル

4: 献立づくり

5: 立体パズル

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第9問

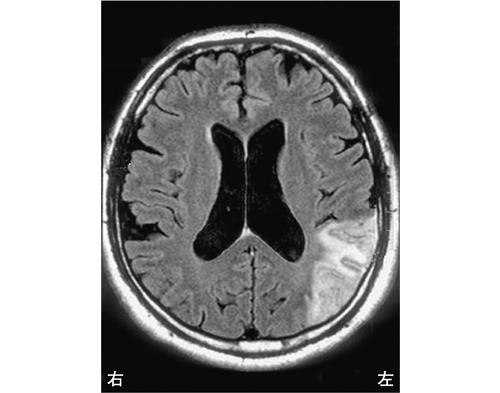

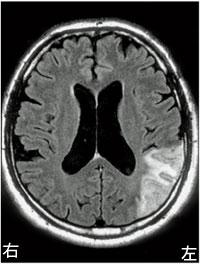

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第8問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第5問

31歳の男性。バイク事故にて脳挫傷を受傷。受傷直後から意識障害が1週間持続した。受傷後1か月経過し高次脳機能障害の検査を行ったところ、かな拾い検査は正解数15、見落とし数27%、TMT(trail making test)はA56秒、B125秒であった。最も考えられる症状はどれか。

1: モリア

2: アパシー

3: 注意障害

4: 類推の障害

5: 抽象思考の障害

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第5問

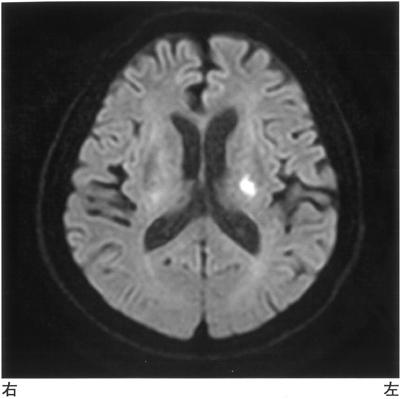

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第8問

25歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷。三宅式記銘力検査の結果を表に示す。解釈として正しいのはどれか。

1: 固 執

2: 脱抑制

3: 注意障害

4: 学習効果

5: 言語性理解低下

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

1: 幻視の訴えを正す。

2: 身体の活動量を減らす。

3: リズムのある反復動作は避ける。

4: 転倒しやすいことを本人に伝える。

5: 過覚醒を防ぐために照明を暗くする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

45歳の男性。左上下肢のしびれで初発し、視力障害・呼吸困難・四肢麻痺など多彩な症状の寛解と増悪を繰り返した。MRI画像で脳脊髄の白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域運動

2: 呼吸理学療法

3: 筋力増強

4: ハバードタンク浴

5: 車椅子指導

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第27問

48歳の男性。妻と2人暮らし。会社の営業課長をしていたが、重要な打合せを忘れたり、得意先へ行く道を迷ったりするようになり、妻の勧めで物忘れ外来を受診した。頭部MRIで脳萎縮が認められ、作業療法が処方された。妻への支援で適切でないのはどれか。

1: 疾病教育を行う。

2: 生活環境を変える。

3: 夫への接し方を説明する。

4: 妻の余暇時間を確保する。

5: 利用できるサービスを紹介する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第40問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。開始時の作業活動で適切なのはどれか。

1: 籐細工

2: 園 芸

3: 音楽鑑賞

4: 絵 画

5: 文化刺繍

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第16問

67歳の女性。認知症。2年前ごろから身だしなみに気を遣わずに出かけるようになった。次第に同じ食事メニューを繰り返し作る、日常会話で相手の言葉をオウム返しにする、買い物をしても代金を払わず、とがめられても気にしないといったことが多くなったため、家族に付き添われて精神科を受診し入院した。作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。

1: 転倒しやすい。

2: 情動失禁がみられる。

3: 手続き記憶が損なわれる。

4: 時刻表的生活パターンがみられる。

5: 「部屋にヘビがいる」といった言動がある。

- 答え:4

- 解説:この患者は常同行動や社会規範を逸脱した行動を気にしないことから、前頭側頭型認知症(Pick病)であると考えられます。Pick病の特徴的な症状は時刻表的生活パターンです。

- 歩行時の動揺や転倒は、運動麻痺を伴うことの多い脳血管性認知症の特徴である。この患者は買い物に出かけている様子が問題文にあるが、歩行障害などの記述はなく、転倒しやすいとは判断できない。

- 情動失禁は脳血管性認知症にみられやすい。前頭葉の機能低下により、感情の抑制が衰えるとともに生じる。問題文には、感情の起伏を伴った問題行動の記載はない。

- 手続き記憶やエピソード記憶の障害は、Alzheimer型認知症の特徴である。この患者は、問題はあっても調理や買い物ができることから、手続き記憶が損なわれた状態ではない。

- 時刻表的生活パターンなどの常同行動は、Pick病の特徴的な症状である。この患者の症状から、Pick病であると判断できる。

- 幻覚(特に幻視)はLewy小体型認知症でみられやすい。しかし、この患者の症状からはLewy小体型認知症を示唆する証拠は見られない。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第39問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。作業療法場面での留意点で適切でないのはどれか。

1: 自動症

2: せん妄

3: 転倒

4: 脳卒中発作

5: 精神分裂病(統合失調症)の悪化

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第9問

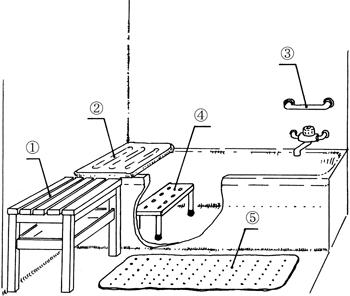

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。この患者の浴室の環境調整で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第5問

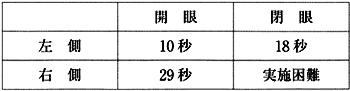

73歳の女性。脳出血による右片麻痺がある。Mobergのピックアップ検査の結果を示す。ただし、検査結果はそれぞれ2回計測した所要時間の平均である。この結果から考えられる問題点はどれか。

1: 関節拘縮

2: 知覚障害

3: 物体失認

4: 視覚性失調

5: 肢節運動失行

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第8問

75歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。右短下肢装具を装着し四脚杖を使用して介助なく20 mまでの歩行が可能である。食事は左手で普通のスプーンやフォークを使用して介助なく可能だが箸は使えない。歩行と食事のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 食事5点

2: 歩行6点 ― 食事6点

3: 歩行5点 ― 食事6点

4: 歩行5点 ― 食事7点

5: 歩行4点 ― 食事7点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する