答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第41回 午前 第26問

20件の類似問題

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない......

広告

27

第41回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.計算ドリルの練習イ.メモの利用ウ.一日のスケジュール表作成エ.新聞の音読オ.電話対応の練習

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

9

第36回 午前

|

作業療法士実地問題

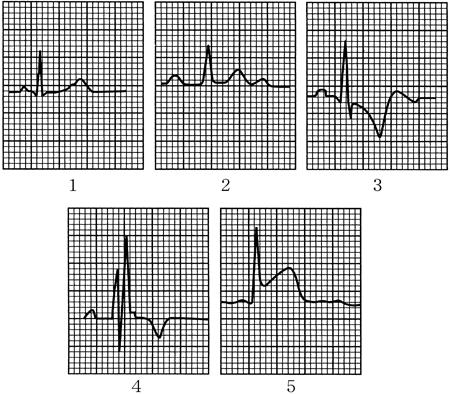

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1

物品呼称の訓練

2

左方注意の習慣化

3

構成課題の訓練

4

口頭での行為確認の習慣化

5

衣服への目印の付加

3

第50回 午前

|

作業療法士実地問題

45歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し1か月経過した。病変部位はMRIで左角回と左側頭葉後下部であった。運動麻痺は認められない。生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1

運動保続

2

失読失書

3

地誌的失見当

4

半側空間無視

5

道具の強迫的使用

21

第35回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

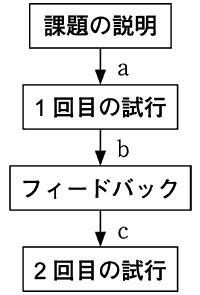

21歳の男性。運送会社勤務。外傷性脳損傷。事故後3か月経過。麻痺はなく身辺動作は可能であるが時々促しが必要である。外出の目的や頼まれた用事を途中で忘れてしまう。課題遂行を習慣化するための方法で適切でないのはどれか。

1

作業を簡略化し繰り返す。

2

自分なりの作業方法を選択する。

3

作業予定と進行度とを照合する。

4

メモを利用する。

5

忘れた課題を時間をかけて思い出す。

8

第42回 午前

|

作業療法士実地問題

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。この患者への新しい作業活動の選択で適切なのはどれか。

1

季節感のあるグループ活動

2

多くの口頭指示を必要とする活動

3

マニュアルがある活動

4

絵パズルを用いた構成課題

5

買物に必要な計算課題

広告

26

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

48歳の男性。妻と2人暮らし。会社の営業課長をしていたが、重要な打合せを忘れたり、得意先へ行く道を迷ったりするようになり、妻の勧めで物忘れ外来を受診した。頭部MRIで脳萎縮が認められ、作業療法が処方された。作業療法開始時の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

休息の促し

2

不安の軽減

3

仕事の継続

4

他者との交流

5

自己認識の向上

7

第42回 午前

|

作業療法士実地問題

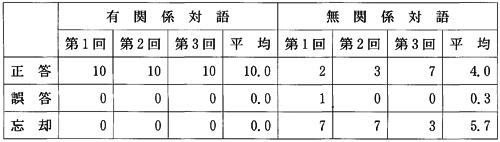

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。障害されているのはどれか。

1

意味記憶

2

近時記憶

3

遠隔記憶

4

展望記憶

5

手続き記憶

28

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

53歳の男性。理容師。先輩からの勧めで同業者組合の役員となってから、生来の気の弱さも手伝って飲酒量が増え、仕事ができなくなり入院した。振戦せん妄もおさまり作業療法が処方された。初回面接時の観察で重要なのはどれか。2つ選べ。

1

記銘力

2

見当識

3

眼球運動

4

手指巧緻性

5

言語流暢性

11

第39回 午前

|

作業療法士実地問題

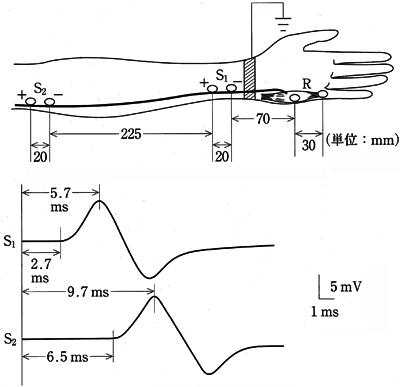

56歳の男性。1年前に脊髄小脳変性症と診断された。現在、電車通勤は可能だが書字が困難となってきた。この患者の症状でみられるのはどれか。2つ選べ。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

4

第49回 午前

|

作業療法士実地問題

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。この患者に行う評価で必要性が低いのはどれか。

1

RBMT

2

前頭葉機能検査(FAB)

3

Trail making test(TMT)

4

標準高次動作性検査(SPTA)

5

Mini mental state examination(MMSE)

広告

20

第35回 午前

|

作業療法士実地問題

26歳の男性。オートバイ事故によるびまん性軸索損傷。2週間意識不明であった。受傷後2か月経過。病棟からの情報では、食事、整容は粗雑だが自立。車椅子への移乗は不安定で、ひとりでベッドから乗り移って転倒する。車椅子での自立走行は可能。自分の部屋を間違える。作業療法の開始時の評価項目で適切でないのはどれか。

1

認知機能

2

記憶

3

運動・感覚機能

4

ADL

5

IADL

20

第46回 午後

|

作業療法士実地問題

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1

幻覚

2

尿失禁

3

希死念慮

4

症状日内変動

5

地誌的見当識障害

4

第47回 午後

|

作業療法士実地問題

28歳の男性。交通事故による頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。今日の日付を聞くと、カレンダーを見てようやく答えることができる。病棟と作業療法室の行き来では、今いる場所や行き先が分からなくなるので見守りが必要である。現時点の頭部CTを示す。この患者の状態を評価するのに適切でないのはどれか。

1

TMT

2

MMSE

3

WCST

4

線分抹消検査

5

線分2等分検査

50

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

単純ヘルペスウイルス脳炎後の患者。意識は清明で日常会話は可能である。残存症状として可能性の高いのはどれか。

1

流暢性の低下

2

記銘力の低下

3

拮抗失行

4

相貌失認

5

半側空間無視

8

第44回 午前

|

作業療法士実地問題

25歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷。三宅式記銘力検査の結果を表に示す。解釈として正しいのはどれか。

1

固 執

2

脱抑制

3

注意障害

4

学習効果

5

言語性理解低下

広告

5

第50回 午前

|

作業療法士実地問題

31歳の男性。バイク事故にて脳挫傷を受傷。受傷直後から意識障害が1週間持続した。受傷後1か月経過し高次脳機能障害の検査を行ったところ、かな拾い検査は正解数15、見落とし数27%、TMT(trail making test)はA56秒、B125秒であった。最も考えられる症状はどれか。

1

モリア

2

アパシー

3

注意障害

4

類推の障害

5

抽象思考の障害

16

第56回 午後

|

作業療法士実地問題

解説

55歳の男性。営業部の部長職に就いていたが、物や人の名前や地名が出てこないことを自覚し、その後は部下を同伴して仕事を継続していた。好きな日曜大工で使用していた工具を目の前にしてもそれを呼称できなくなり妻同伴で物忘れ外来を受診した。WAIS-IIIでは言語性IQが79、動作性IQは131、全検査IQは103であった。その後も徐々に言いたいことが言葉にならず、仕事で著しく疲弊するようになり退職した。徐々に誰に対してもなれなれしくなり、節度を失うような人格変化も認められるようになった。この患者の受診当初のMRI画像で予想される脳の萎縮部位はどこか。

1

側頭葉内側部

2

前頭葉眼窩面

3

頭頂連合野

4

側頭葉前部

5

後頭葉

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

64

第36回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

頭部外傷患者にみられる障害の特徴で適切でないのはどれか。

1

自発性低下のため指示が必要である。

2

受傷前後のことを忘れている。

3

簡単なテストもいらいらして中断する。

4

復職しても仕事を続けることが困難である。

5

動作性知能より言語性知能の低下が大きい。

80

第50回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

MMSE(mini mental state examination)に含まれ、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)には含まれない項目はどれか。

1

計算

2

見当識

3

遅延再生

4

構成課題

5

言語流暢性課題

9

第40回 午前

|

作業療法士実地問題

20歳の男性。大学生。3か月前、オートバイ事故にあい、びまん性軸索損傷と診断された。2か月後、意識は清明となり、セルフケアは促せばできるようになったが、外界には無関心であった。WAIS-Rでは全IQ 90。訓練時間に合わせて来室できなかった。視覚的注意検査や視野検査は正常であった。この患者の作業療法として適切なのはどれか。

1

塗り絵

2

絵カードで呼称

3

マッチ棒図形の模倣

4

鏡に映した自分の顔の写生

5

スケジュール表の導入

広告