第41回午前第7問の類似問題

第49回午前:第4問

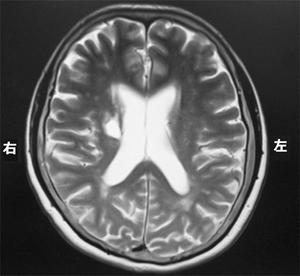

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 嚥下障害

3: 視覚障害

4: 聴覚障害

5: 失語症

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第9問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、下肢Ⅳ。座位にて、肘関節伸展位で肩関節90°屈曲運動を指示したところ、屈曲共同運動パターンがみられた。この患者で促通すべき筋はどれか。

1: 棘下筋

2: 広背筋

3: 大菱形筋

4: 上腕二頭筋

5: 上腕三頭筋

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第33問

脳卒中による片麻痺Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの患者における治療について正しいのはどれか。

1: 緊張性頸反射を利用する。

2: 立位時は麻痺側下肢に荷重を促す。

3: 長下肢装具使用による歩行訓練を行う。

4: 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う。

5: 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる。

- 答え:2

- 解説:この問題では、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの脳卒中患者における適切な治療方法を選択することが求められています。正しい選択肢は、立位時に麻痺側下肢に荷重を促すことです。

- 緊張性頸反射を利用する方法は、このケースには適切ではありません。緊張性頸反射は、頸部の筋緊張を利用して運動を促す方法であり、上肢や手指の機能改善には直接的な効果がありません。

- 立位時は麻痺側下肢に荷重を促すことが正しい治療方法です。これにより、麻痺側下肢の筋力や関節可動域の改善が期待できます。

- 長下肢装具使用による歩行訓練は、下肢の機能がさらに低下している患者に適用されることが多いため、このケースでは適切ではありません。

- 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う方法は、筋力の向上を目的とした治療法ですが、このケースでは適切ではありません。上肢の機能改善には、より機能的な運動やタスク指向訓練が適切です。

- 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる方法は、CI療法と呼ばれますが、このケースでは適切ではありません。CI療法は手指の随意伸展が可能な患者に適用されるため、手指の機能が低下しているこのケースには不適切です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

74歳の女性。6か月前に左被殻出血を発症して、軽度の右片麻痺を呈している。くしを歯ブラシのように使おうとしたり、スプーンの柄に食物を乗せようとする行動がみられた。この患者の症状はどれか。

1: 観念失行

2: 構成失行

3: 着衣失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第6問

87歳の女性。脳卒中による重度の右片麻痺。回復期リハビリテーション病棟に入院中。座位での基本動作は自立。認知機能は保たれている。短下肢装具と4点杖で5 mまでは自力での歩行が可能。介助があればT字杖で20 m程度の歩行は可能。ここ2か月は状態に大きな変化はみられない。最近、介護老人保健施設への退院が決まった。退院後の生活上の移動手段で実用的なのはどれか。

1: T字杖を使用した介助歩行

2: 4点杖を使用した自力歩行

3: 4点杖を使用した介助歩行

4: 手すりを利用した自力歩行

5: 車椅子

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

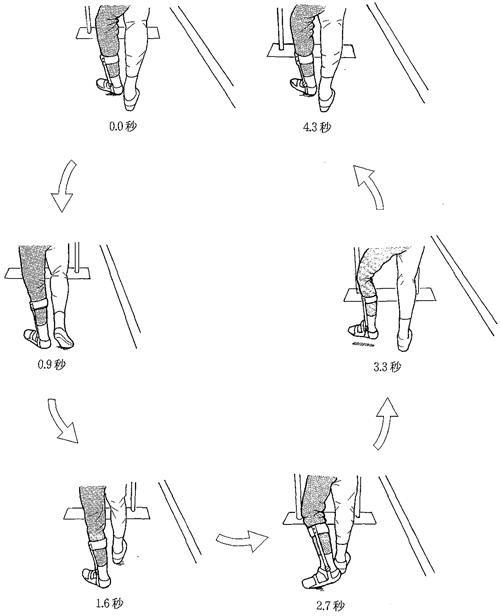

第42回午前:第16問

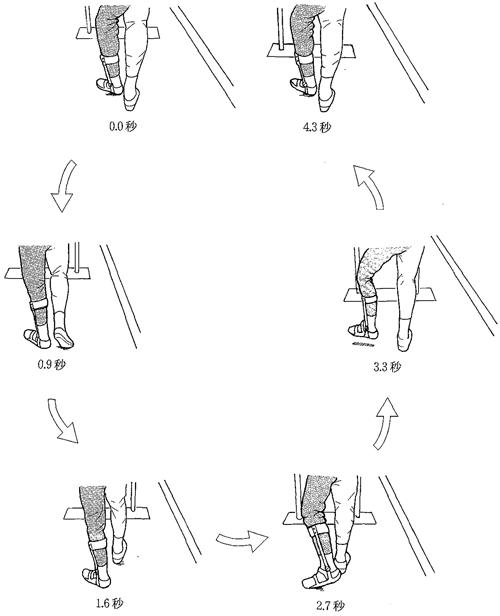

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第14問

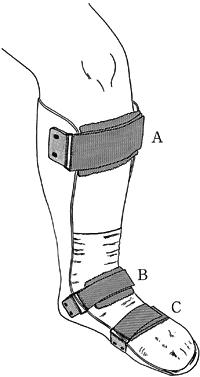

54歳の男性。脳卒中左片麻痺。足部に中等度の痙性があり、内反尖足位となっている。膝の上から圧迫を加えて装具を装着すると図のような状態となり、歩行練習の最後まで踵部が装具から離れることはない。装具のベルトをかける手順として適切なのはどれか。

1: A→B→C

2: A→C→B

3: B→A→C

4: B→C→A

5: C→A→B

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

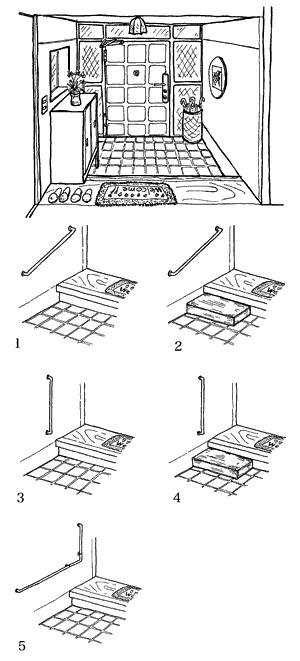

第46回午後:第10問

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

78歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺で入院中。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅴ、手指Ⅵ、下肢Ⅴ。歯がなく、きざみ食をスプーンで全量自力摂取しているが、次から次へと食べ物を口に運ぶ。改訂水飲みテスト〈MWST〉は5点、反復唾液嚥下テスト〈RSST〉は4回/30秒であった。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 摂食嚥下に問題の無い患者の対面に座らせる。

2: 食前に耳下腺マッサージを行う。

3: 主菜・副菜にとろみをつける。

4: 小さいスプーンを使用させる。

5: 患者の左空間に皿を置く。

- 答え:4

- 解説:この患者は嚥下自体に問題はないが、次から次へと食べ物を口に運ぶため誤嚥の危険がある。そのため、一口量を減らすよう小さいスプーンを使用させるのが適切な対応である。

- 摂食嚥下に問題のない患者の対面に座らせることで、誤嚥のない人の食べ方をモデルにして動作を学習させることができる。ただし、この患者は自己摂取の動作自体は可能であり、嚥下自体には問題がないため、この対応は必要ではない。

- この患者は嚥下自体には問題がないと考えられるため、耳下腺マッサージの必要性は低い。この選択肢は適切ではない。

- この患者は嚥下自体には問題がないと考えられるため、とろみ付けする必要性は低い。この選択肢は適切ではない。

- この患者は次から次へと食べ物を口に運んでしまうため、誤嚥の危険がある。一口量を減らすよう、小さいスプーンを使用させるとよい。この選択肢が正しい対応である。

- 問題文には、この患者が半側空間無視を呈している記載はない。ただし、右利きで左片麻痺であることから、半側空間無視が生じた場合は左半側空間無視になることが予想される。そのため、患者の左空間に皿を置くことは有効ではない。この選択肢は適切ではない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第5問

57歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後3か月経過。分回し歩行で歩行時に内反尖足と反張膝とがみられる。足関節は他動的に背屈すると、かろうじて0゚まで矯正可能である。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 患側膝軽度屈曲位での体重支持訓練

2: 前脛骨筋のバイオフィードバック療法

3: 下腿三頭筋のストレッチング

4: ハムストリングスの促通

5: 下肢の伸展・内転・外旋PNFパターンの使用

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第15問

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例の一歩行周期における二重支持期の時間で正しいのはどれか。ただし、図の数値は経過時間を示す。

1: 0.6秒

2: 1.0秒

3: 1.6秒

4: 2.0秒

5: 2.7秒

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第55問

片麻痺患者の上肢・手指機能がともにブルンストローム法ステージIVで誤っているのはどれか。

1: 指の伸展が随意的にわずかに可能

2: 横つまみが可能

3: 肘を体側につけたまま90°屈曲位で前腕の回内・回外が可能

4: 腕を後ろに回して手を腰に当てることが可能

5: 肘伸展位で肩関節90°外転が可能

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1: バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2: 安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3: 安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4: ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5: ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

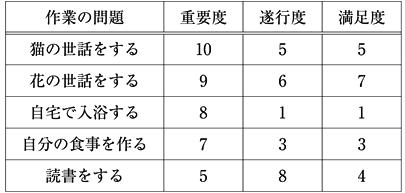

第50回午後:第3問

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第20問

79歳の女性。左視床出血1週後、理学療法を開始した。JCS(Japan coma scale)は2点、喚語困難がみられる。Brunnstrom法ステージは上肢V、手指IV、下肢V。上下肢の関節覚は重度の低下。座位保持は1分程度可能であるが易疲労性。立位保持は軽度の介助で短時間であれば可能である。この患者に対する理学療法で適切なのはどれか。

1: 立位での二重課題

2: 交互型歩行器での歩行運動

3: 麻痺側下肢に対する筋力増強

4: 座位での麻痺側手指の巧緻運動

5: 視覚代償による麻痺側下肢の感覚再教育

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

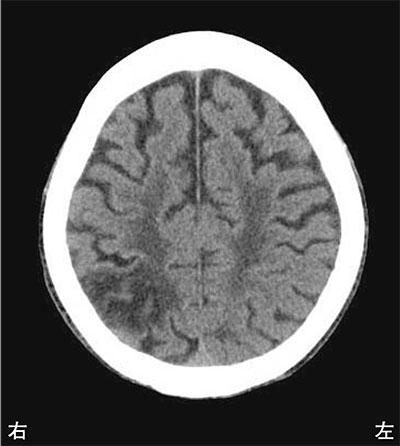

第51回午後:第2問

82歳の女性。右利き。脳梗塞を発症して1か月が経過した。頭部CTを示す。この患者にみられる症状で正しいのはどれか。

1: Broca失語

2: 他人の手徴候

3: 半側空間無視

4: Gerstmann症候群

5: 超皮質性感覚性失語

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

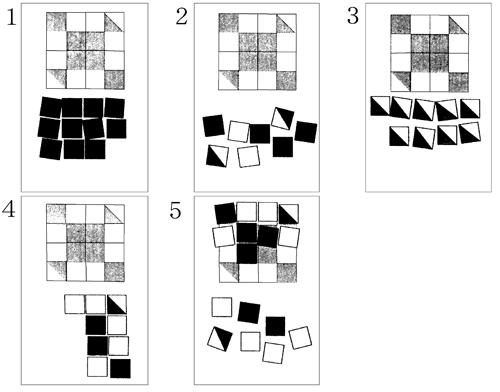

第38回午前:第10問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。この患者で認めにくいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第5問

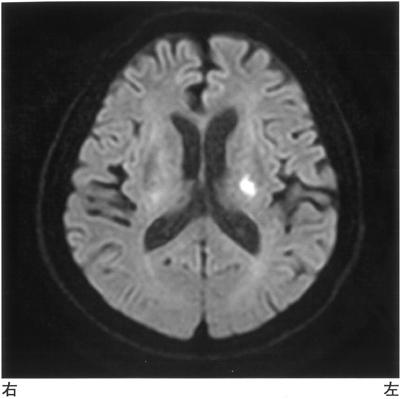

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第9問

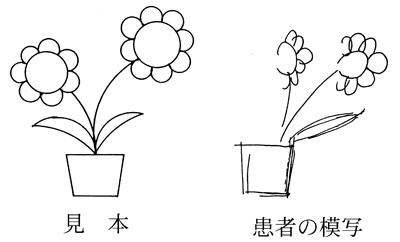

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する