第40回午前第5問の類似問題

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第13問

76歳の女性。物忘れのために日常生活で失敗が目立った。最近、夫の浮気を疑うようになり、顔を合わせると興奮し物を投げるなどの行為がみられる。息子が誤りであることをいくら説明しても納得しない。この患者の精神症状を評価する尺度として適切なのはどれか。

1: HRS-D

2: NPI

3: POMS

4: SANS

5: SDS

- 答え:2

- 解説:この患者は物忘れや日常生活での失敗、夫の浮気を疑うなどの行動が見られるため、認知症の症状が疑われます。そのため、認知症患者の精神症状を評価する尺度であるNPI(Neuropsychiatric Inventory)が適切です。

- HRS-D(Hamilton Rating Scale for Depression)は、うつ病の重症度を評価する尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、HRS-Dは適切ではありません。

- NPI(Neuropsychiatric Inventory)は、認知症患者の精神症状を評価する尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、NPIが適切です。

- POMS(Profile of Mood States)は、気分状態を評価する尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、POMSは適切ではありません。

- SANS(Scale for the Assessment of Negative Symptoms)は、統合失調症の陰性症状を評価する尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、SANSは適切ではありません。

- SDS(Self-rating Depression Scale)は、自記式うつ病の評価尺度です。この患者の症状は認知症の症状が疑われるため、SDSは適切ではありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第9問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 左半側空間無視

2: 右上肢麻痺

3: 左下肢失調

4: 相貌失認

5: 失語症

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

28歳の女性。産後うつ病。育児休暇中である。元来、何事にも手を抜けない性格。出産から4か月経過したころから、子どもの成長が気になり始め、夫に不安をぶつけるようになった。次第に「母親失格」と言ってはふさぎ込むようになったため、夫に連れられて精神科を受診し入院となった。1か月半後、個別的作業療法が開始となったが、手芸中に「私は怠け者」とつぶやく様子がみられた。この患者に対する作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 日記を取り入れる。

2: 育児の振り返りを行う。

3: 患者の不安な気持ちに寄り添う。

4: 家族の育児への協力方法について話し合う。

5: 性格による自己否定的考えについて話し合う。

- 答え:3

- 解説:産後うつ病の患者に対しては、患者の不安な気持ちに寄り添い、安心感を高めることが重要です。そのため、選択肢3が適切な対応となります。

- 日記を取り入れることは、一日を振り返るときに気分が落ち込みやすくなるため、この段階では適切ではありません。

- 育児の振り返りは、患者にとって陰性情動を惹起しやすいため、避けた方が良いです。

- うつ病患者に寄り添うことで、安心感を高めることができるため、選択肢3が適切な対応となります。

- 家族の育児への協力方法については、抑うつ感が高い時期を過ぎた後に行ったほうがよいため、この段階では適切ではありません。

- 自己の考えを振り返ることは、自己卑下している患者にとっては、それをさらに助長する危険があるため、適切ではありません。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第41問

左中大脳動脈閉塞で生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 自然にバイバイと手を振ることはできるが、指示されるとできない。

2: 着る手順を説明できるが、誤った着方をする。

3: 重度の運動麻痺があるのに、歩けると主張する、

4: 視界の左半分にある物を見落とす。

5: 色紙の色分けができない。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第14問

24歳の女性。統合失調症。1年前に職場の対人関係のストレスから発症した。現在は休職し、外来通院をしている。嫌がらせをされているという被害妄想は薬物療法により消失したが、ちょっとした周りの表情やしぐさを見て「周りの人が私のことを言っているような気がする」という猜疑的な言動はみられている。そこで主治医の判断により、認知機能の改善を目的に週1回、外来作業療法を利用したプログラムに参加することになった。この患者の治療目的に合ったプログラムとして適切なのはどれか。

1: ACT〈assertive community treatment〉

2: Empowerment approach

3: IPS〈individual placement and support〉

4: SCIT〈social cognition and interaction training〉

5: WRAP〈wellness recovery action plan〉

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症で対人関係に猜疑的な言動が見られるため、認知機能の改善を目的とした治療が適切である。そのため、SCIT(social cognition and interaction training)が最も適切なプログラムである。

- ACT(assertive community treatment)は、統合失調症患者の社会復帰を目指すための地域密着型のチームアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- Empowerment approachは、患者自身が自分の力を取り戻し、自立した生活を送ることを目的としたアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- IPS(individual placement and support)は、統合失調症患者の就労支援を目的としたプログラムであり、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- SCIT(social cognition and interaction training)は、統合失調症患者の認知機能や対人関係スキルを改善することを目的としたプログラムであり、この患者の症状に対して適切な治療プログラムである。

- WRAP(wellness recovery action plan)は、患者自身が健康維持や回復のためのプランを立てるプログラムであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

50歳の男性。妻と二人暮らし。1年前に支店長に昇進してから仕事量が増え、持ち前の几帳面さと責任感から人一倍多くの仕事をこなしていた。半年前に本社から計画通りの業績が出ていないことを指摘され、それ以来仕事が頭から離れなくなり、休日も出勤して仕事をしていた。2か月前から気分が沈んで夜も眠れなくなり、1か月前からは仕事の能率は極端に低下し、部下たちへの指揮も滞りがちとなった。ある朝、「自分のせいで会社が潰れる、会社を辞めたい、もう死んで楽になりたい」と繰り返しつぶやいて布団にうずくまっていた。心配した妻が本人を連れて精神科病院を受診し、同日入院となった。入院後1週間が経過した時に気分を聞くと、返答までに長い時間がかかり、小さな声で「そうですねえ」と答えるのみであった。作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 退職を勧める。

2: 気晴らしを勧める。

3: 十分な休息を勧める。

4: 自信回復のために激励する。

5: 集団認知行動療法を導入する。

- 答え:3

- 解説:この患者はうつ病の疑いがあり、心身の疲労回復に努める時期であるため、十分な休息を勧めるのが適切な対応である。

- うつ病の疑いがある患者には判断能力が減退していることがあるため、退職という重大な決断を勧めることは適切ではない。

- 返答までに長い時間がかかる状態の患者には、気晴らしを勧められることでも心理負担であるため、適切ではない。

- 患者は心理的に不活性であり、「もう死んで楽になりたい」と思い詰めている状況であるため、十分な休息を勧めることが適切である。

- 患者は個人の限界に達して職能が破綻していることから、激励することは患者を心理的に追い詰めてしまうことになるため、適切ではない。

- 患者が自分のペースや能力を超えて活動しようとすることが予測されるため、集団での活動は避けた方が良い。集団認知行動療法を行うとすれば、患者の症状が明らかに回復に向かい、自分の気持ちと現実との関係性をポジティブに認識できる時期からでも良い。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

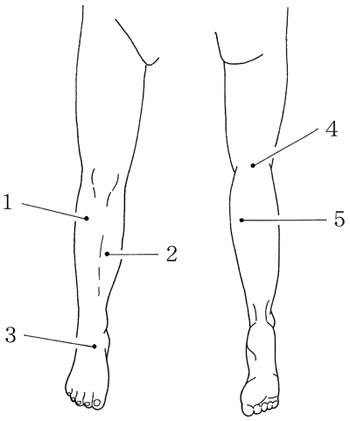

第40回午前:第37問

50歳の男性。生来健康であったが、大量飲酒で泥酔した翌朝から右下垂足を呈するようになった。この神経麻痺に対して低周波治療を行う際の運動点はどれか。

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

22歳の男性。注意欠如・多動性障害。大学卒業後に営業職に就いた。顧客との約束や書類を忘れるなどの失敗が続き、上司が度々指導をしても改善しなかった。子供のころから不注意傾向があり、母親は「しつけをしてこなかった自分に非がある」という。その後も失敗が続いて自信を喪失し、1週前から欠勤し精神科の受診に至った。入院となり作業療法が処方された。この時期の作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 仕事に適性がないと伝えて転職を勧める。

2: 休養に専念し職場復帰を焦らないように伝える。

3: 母親のしつけの失敗の影響が残っていると告げる。

4: 上司の指導方法が病気の誘因であることを説明する。

5: 職場復帰のために対人技能向上を目的とした作業活動を勧める。

- 答え:2

- 解説:注意欠如・多動性障害(ADHD)の患者で、不注意傾向から業務上の問題行動があって職場の指導では改善が見られない。患者は自信を喪失して欠勤していることから、自尊心の回復が対応すべき課題である。

- 患者は営業職に就いていたが、不注意傾向はどのような業務にも影響があり、転職しても解決にはならない。失敗が続いて自信を喪失している患者に転職を勧めると、自尊心を傷つけることになる。

- 入院した時期に作業療法が処方されており、急性期にあると推察される。急性期には休息させ心身の回復を図ることが重要である。この選択肢が正しい。

- 患者に現在の状況が母親の責任だと伝えたとしても、患者が損なった自尊感情を回復することにはならない。母親は自戒の念を述べているが、これが患者の能力と欠勤の原因と判断することは困難。

- 上司の指導方法が、患者の不注意と業務失敗の誘因とは言えない。また、業務上の失敗が患者の責任でないことが事実だとしても、それを急性期の患者に伝えても、患者は失敗を思い出しては内省を繰り返す危険がある。

- 急性期には、患者が逃避した職場への復帰を直接的な目的とした作業を勧めることはできない。患者は自信を失っている状態であり、職場復帰を想像することがストレスとなる。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第43問

脳卒中片麻痺の機能障害(impairment)に対する理学療法はどれか。

1: 歩行訓練

2: 関節拘縮の改善

3: 利き手の交換

4: 補装具の使用

5: 環境の改善

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第13問

24歳の女性。統合失調症。2か月前からスーパーの惣菜コーナーで働いている。週1回、外来作業療法を利用しており、仕事や生活の様子を話題にしながら患者の体調の確認を行っている。作業療法士が気を付けるべき状態悪化時のサインとして適切でないのはどれか。

1: 不穏な状態になる。

2: 睡眠時間が長くなる。

3: 仕事を休みがちになる。

4: 仕事仲間に疑い深くなる。

5: 仕事上のミスが多くなる。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第14問

78歳の女性。Alzheimer型認知症。物忘れが激しくなるに従い、何をするにも介護者である夫に頼り、そばを離れない状態となった。そのため、主治医にデイケアを勧められ、通所を開始した。デイケア導入時に行う知的機能検査で適切なのはどれか。

1: WPPSI

2: WAIS-Ⅲ

3: Blessed dementia rating scale(DRS)

4: Mini mental state examination(MMSE)

5: Behavioral pathology in Alzheimer’s disease rating scale(BEHAVE-AD)

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

28歳の女性。電車を待つホームで突然動悸が激しくなり、死ぬのではないかという恐怖と息苦しさに襲われ、しゃがみこんでしまった。後日精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 内省を促す。

2: 心理教育を取り入れる。

3: 屋外でのプログラムを含める。

4: コラージュで自己表現を促す。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第11問

25歳の男性。20日前にオートバイ事故で搬入され、びまん性軸索損傷と診断された。意識は清明。物事の優先順位をつけて行動できず、1つの事にこだわってしまう。この患者に対する作業療法の活動内容で適切なのはどれか。

1: 工程が反復する活動

2: 他者と行う集団活動

3: 工程が少なく展開が明確な活動

4: 完成まで時間がかかる創作活動

5: 多人数で役割を選択できる活動

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第70問

高齢障害者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 身体機能だけでなく、認知機能や生活習慣を把握する。

2: 病前の趣味に関連した作業を選択する。

3: 傾眠がみられたら、睡眠状況や脱水の有無を確認する。

4: 白内障では、できるだけ日光の当たる場所で作業を行う。

5: 日常生活の中で役割を持てるような作業を指導する。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1: 患者に注意する。

2: 患者を説得する。

3: 行動を黙認する。

4: 行動を制止する。

5: 患者に理由を尋ねる。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第3問

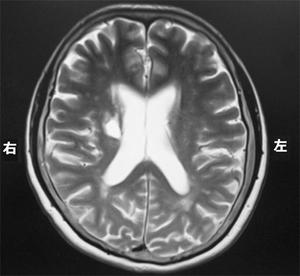

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。この画像で認められる脳梗塞の部位はどれか。

1: 視床

2: 内包

3: 被殻

4: 尾状核

5: 放線冠

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第88問

認知症患者に対する作業療法上の留意点として適切なのはどれか。

1: 快・不快などの感情的体験も忘れやすい。

2: 不穏になった場合には説得を繰り返す。

3: 新たに動作や行為を習得できない。

4: 本人の自尊心を尊重することは有用である。

5: 午後の方が作業能率は高まりやすい。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第28問

55歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。29歳時に「『修道院に行けばお金をたくさんもらえる』という声が聞こえる」と言うようになり初回入院した。現在、4回目の入院中で、最近は病的な体験を述べることは減少したが、無為傾向が強いため、その改善を目的に作業療法が開始された。作業療法中、口周囲部に緩徐で不規則な不随意運動がみられた。この不随意運動はどれか。

1: パーキンソニズム

2: 急性ジストニア

3: アカシジア

4: 遅発性ジスキネジア

5: 遅発性ジストニア

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する