第38回午前第7問の類似問題

第52回午後:第19問

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。この時期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1: 体位排痰

2: 痙縮の抑制

3: 体幹の漸増抵抗運動

4: 上下肢の高負荷の筋力増強運動

5: 上下肢の過伸張を伴うストレッチ

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第68問

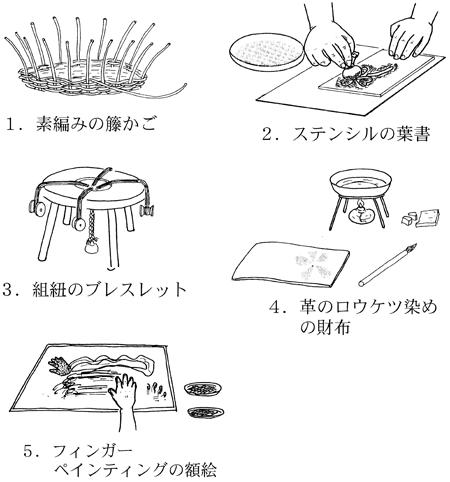

ブルンストローム法ステージが上肢、手指ともにIVの片麻痺患者に対する分離運動の促進を目的とした作業療法で適切でないのはどれか。

1: 外転方向へのサンディング

2: 低い位置での両手によるスタンプ押し

3: 両手による籐のかご編み

4: 横つまみを使ったペグ移動

5: 肘伸展位でのブロック移動

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

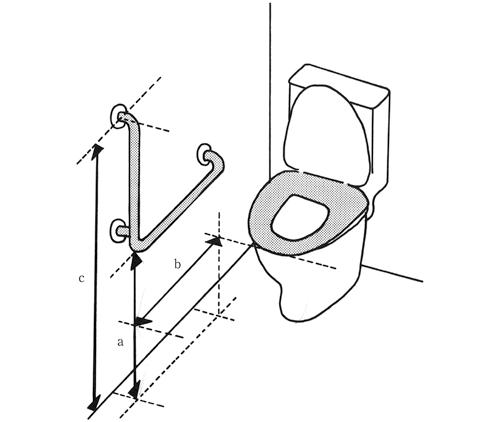

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第2問

74歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。患側の筋緊張は低く、随意的な筋収縮もわずかにみられる程度である。平行棒内立位は中等度介助が必要で、左下肢は膝伸展位を保持することが困難で、体重をかけると膝折れが生じる。診療録の問題指向型医療記録の記載でassessment(評価)はどれか。

1: 左下肢の筋力が低下している。

2: 左下肢の筋力増強練習を行う。

3: 左下肢の筋緊張が低下している。

4: 左下肢に長下肢装具を使用し立位練習を行う。

5: 左下肢の筋緊張低下により体重支持力が低下している。

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第53問

脳卒中患者の障害と徴候との組合せで誤っているのはどれか。

1: シャツの袖をうまく通せない-着衣失行

2: 知っている人なのに声を聞かないとわからない-相貌失認

3: 指示による閉眼維持が困難である-運動維持困難

4: 移動時に左にある物にぶつかる-左半側無視

5: 麻痺がないのに指で模倣ができない-観念失行

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

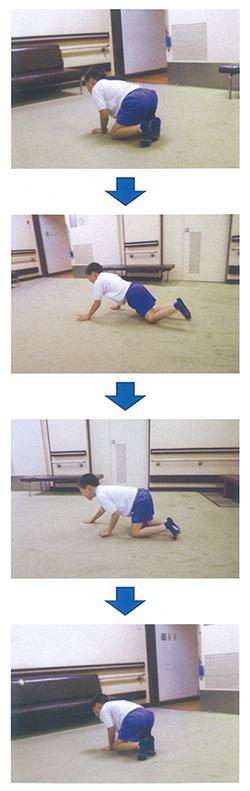

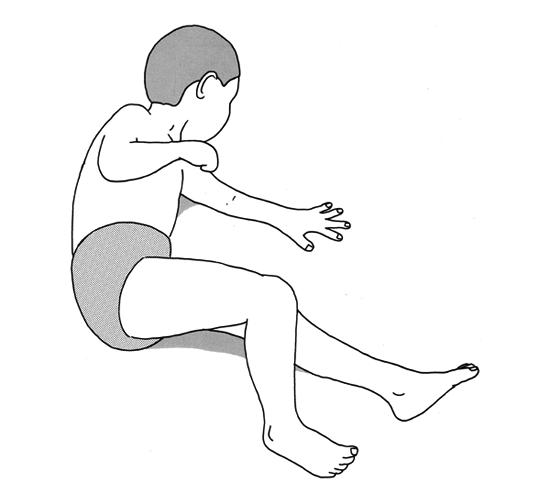

第53回午前:第9問

7歳の男児。脳性麻痺の痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢ。床上を前方へ移動する様子を示す。考えられる状態はどれか。

1: 頭部保持能力の低下

2: 両側上肢の支持能力の低下

3: 下部体幹の支持能力の低下

4: 両側肩甲帯周囲筋の筋緊張低下

5: 左右股関節の交互分離運動能力の低下

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

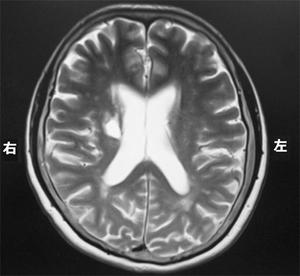

第49回午前:第3問

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。この画像で認められる脳梗塞の部位はどれか。

1: 視床

2: 内包

3: 被殻

4: 尾状核

5: 放線冠

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

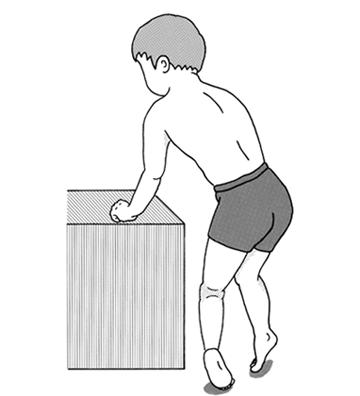

第57回午前:第16問

12歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢで、立位では図のような姿勢を示す。治療方針として優先されるのはどれか。

1: 長下肢装具を作製する。

2: 体幹筋の同時収縮を促す。

3: 選択的後根切断術を検討する。

4: 歩行練習での介助量を減らす。

5: 上肢での支持能力を向上させる。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第9問

20歳の男性。大学生。3か月前、オートバイ事故にあい、びまん性軸索損傷と診断された。2か月後、意識は清明となり、セルフケアは促せばできるようになったが、外界には無関心であった。WAIS-Rでは全IQ 90。訓練時間に合わせて来室できなかった。視覚的注意検査や視野検査は正常であった。この患者の作業療法として適切なのはどれか。

1: 塗り絵

2: 絵カードで呼称

3: マッチ棒図形の模倣

4: 鏡に映した自分の顔の写生

5: スケジュール表の導入

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第16問

42歳の女性。多発性神経炎。手袋靴下型感覚障害がある。筋力は上肢近位筋群4(Good)、手指筋群4(Good)である。この患者が行う作業種目で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

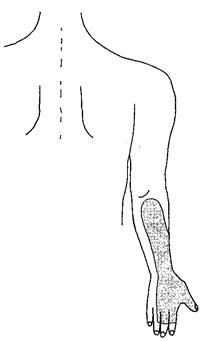

第45回午後:第17問

21歳の男性。右上腕骨骨折。図に示す領域の知覚が脱失し、運動麻痺がみられる。装着するスプリントで適切なのはどれか。

1: フレクサーヒンジ・スプリント

2: Bennett型長対立スプリント

3: Thomasスプリント

4: ナックルベンダー

5: 短対立スプリント

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1: 金属支柱の強度を増した。

2: 下腿半月を深くした。

3: 足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4: 足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5: 足継ぎ手の位置を後方へずらした。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

3歳の男児。脳性麻痺による右片麻痺。背臥位から図のように起き上がる。影響する反射はどれか。

1: Moro反射

2: Galant反射

3: 緊張性迷路反射

4: 交叉性伸展反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

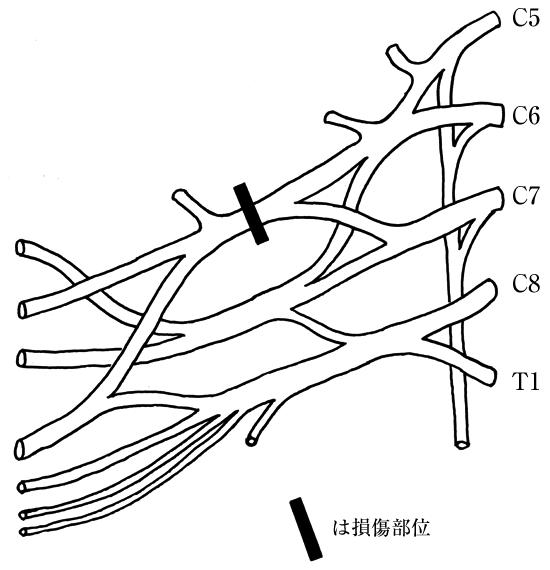

第54回午前:第16問

42歳の男性。スキーの滑走中に転倒し、腕神経叢の図に示す部位を損傷した。前腕外側(橈側)と手の掌側の母指から環指に感覚鈍麻がある。筋力低下をきたす筋はどれか。2つ選べ。

1: 円回内筋

2: 三角筋

3: 小指外転筋

4: 上腕三頭筋

5: 上腕二頭筋

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第17問

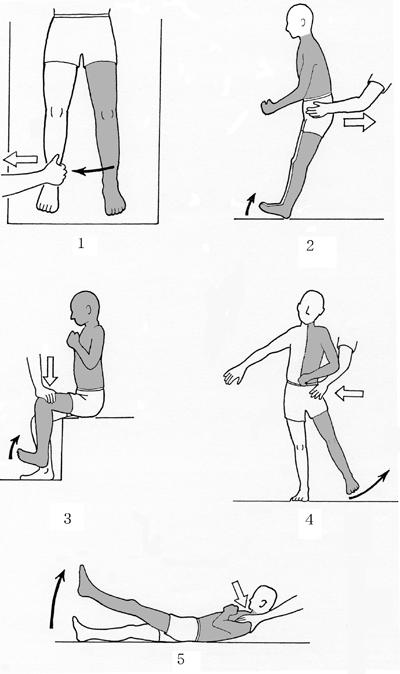

左片麻痺患者。Brunnstrom法ステージ下肢V。正常な反応を引き出す方法として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第8問

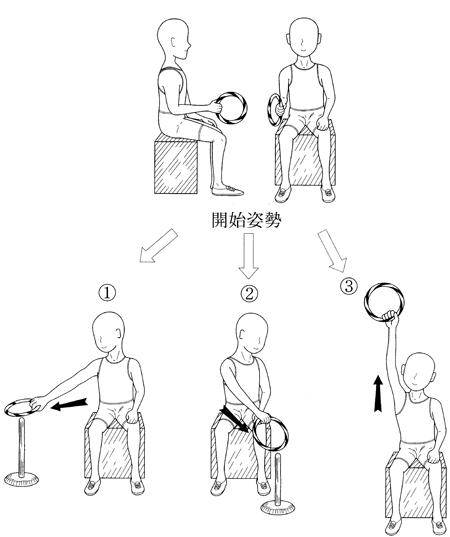

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第26問

67歳の女性。数か月前から、「子どもが枕元に座っている」と言うようになった。最近では歩行が小刻みになってきて転びやすくなり、物忘れが目立つようになった。疾患として考えられるのはどれか。2つ選べ。 ア.Alzheimer型認知症イ.Pick病ウ.血管性認知症エ.Lewy(レビー)小体型認知症オ.遅発性統合失調症

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第20問

30歳の男性。統合失調症。3週前に工場で働き始めた。外来作業療法ではパソコンを使用した認知リハビリテーションを継続している。ある時、同じ作業療法に参加する2人の患者から同時に用事を頼まれ、混乱した様子で相談に来た。この患者の職場における行動で最もみられる可能性があるのはどれか。

1: 挨拶ができない。

2: 心気的な訴えが多い。

3: 体力がなく疲れやすい。

4: すぐに仕事に飽きてしまう。

5: 仕事の段取りがつけられない。

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症の患者が職場で最もみられる可能性がある問題行動を考える必要があります。患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、仕事の段取りがつけられないことが最も可能性が高いと考えられます。

- 挨拶ができないという問題は、遂行機能との直接的関連はなく、この患者の職場でみられる問題行動としては考えにくいです。

- 心気的な訴えが多いという問題は、問題文に記載がないため、この患者の職場での問題行動としては可能性が低いです。

- 体力がなく疲れやすいという問題は、患者が工場勤務に加えて外来作業療法にも通院できていることから、体力の低下が生じているとは考えにくいです。

- すぐに仕事に飽きてしまうという問題は、患者が少なくとも3週間は工場勤務ができていることから、最もみられる可能性のある職場での問題行動とは考えにくいです。

- 仕事の段取りがつけられないという問題は、患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、複数の課題に優先順位をつけ、自分の能力に合わせて仕事を処理することが困難な傾向があると考えられるため、最も可能性が高いと判断できます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する