第36回午前第36問の類似問題

第53回午後:第44問

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

1: 片麻痺に対するCI療法

2: 抑うつ状態に対する認知行動療法

3: 弛緩性麻痺に対するボツリヌス毒素療法

4: 歩行障害に対するトレッドミル歩行練習

5: 半側空間無視に対するプリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第18問

25歳の会社員。通勤中に電車内で突然の心悸亢進、発汗、身体のふるえ及び窒息感におそわれ搬入された。心電図、脳波および血液検査で異常を認めなかったため自宅に戻った。その後も週2、3回同様の発作が生じ、外出が困難となったため精神科を受診した。この患者に対する作業療法で適切でないのはどれか。

1: 生活リズムを整える。

2: 身体運動を取り入れる。

3: 外出の練習を取り入れる。

4: リラクセーションの練習をする。

5: 社会生活技能訓練(SST)を行う。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第20問

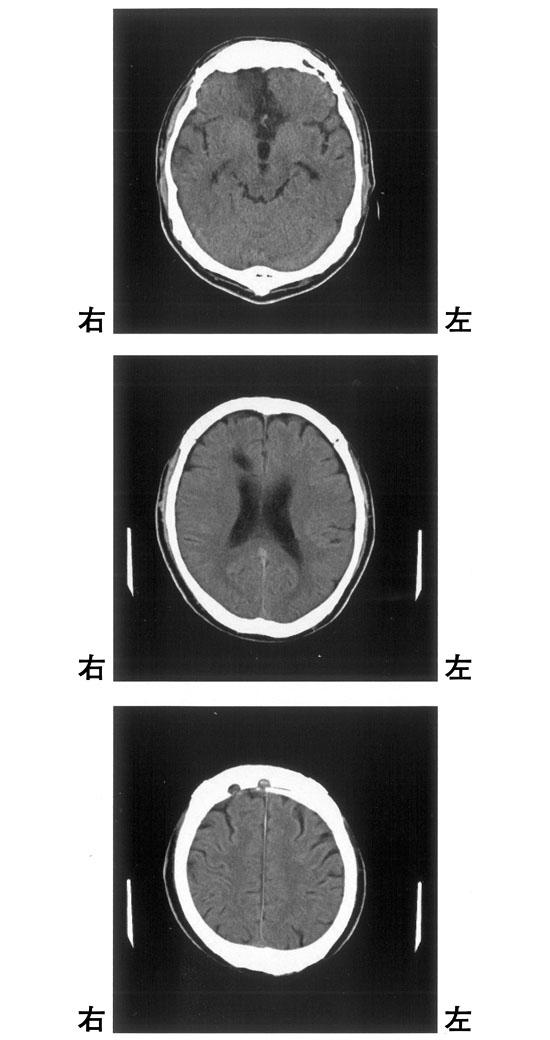

65歳の男性。右利き。突然の意識障害で搬送された。くも膜下出血の診断で、破裂脳動脈瘤のクリッピング手術を施行された。発症後3か月の頭部CTを示す。この患者に出現しやすい症状はどれか。

1: 上着の左右を間違えて袖を通す。

2: ジェスチャーの模倣ができない。

3: 移動する時に左側の人や物にぶつかりやすい。

4: 知っている人なのに声を聞かないとわからない。

5: 担当理学療法士に毎日初対面のように挨拶する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第13問

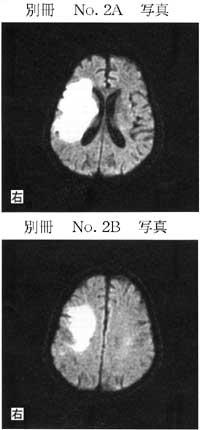

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

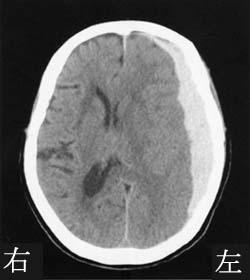

60歳の男性。右利き。意識障害のため搬入された。脳梗塞と診断され、保存的治療が開始された。片麻痺を呈している。入院後2週の頭部CTを別に示す。この患者に認められる可能性が高いのはどれか。

1: 失算

2: 失書

3: 注意障害

4: 物体失認

5: 左同名半盲

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第13問

54歳の女性。糖尿病性末梢神経障害。インスリンによる治療を受けている。低血糖発作の既往が指摘されている。作業療法中、この患者に現れる初期の低血糖症状で可能性が高いのはどれか。

1: 発汗

2: 複視

3: けいれん

4: 行動異常

5: 意識障害

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第14問

17歳の女子。統合失調症。授業中に突然叫び声をあげ、教科書と筆記用具を窓から投げ捨てた。両親が付き添い精神科病院に入院し、陽性症状の落ち着いた3週目に退院となり、精神科ショートケアに紹介された。通所2か月目から復学に向けた支援を開始した。適切でないのはどれか。

1: 心理教育に参加させる。

2: 特別支援学校に転校させる。

3: 再発防止プランを作成させる。

4: 修業年限の延長を視野に入れた計画を立てる。

5: 担当教師、家族および本人を交えたケア会議を開催する。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第12問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。最も考えられるのはどれか。

1: 髄膜腫

2: 皮質下出血

3: くも膜下出血

4: 脳動静脈奇形

5: 急性硬膜下血腫

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第62問

脳血管障害の回復期で活動性・自発性の低下がみられる患者への対応として適切でないのはどれか。

1: 共同作業を通して患者の意向が表出できるように設定する。

2: 自信が得られるように難しい課題を設定する。

3: 小グループの中で小さな役割を果たす機会を設定する。

4: 短時間で完成する作業を通して達成感が得られるように設定する。

5: 患者や家族との間で現実的な目標を話し合う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第37問

24歳の女性。幼少時に母親から虐待を受けていた。高校中退後から仕事を転々としている。男性との関係は不安定で別れ話のたびに大量服薬を繰り返した。いつもむなしくて死にたい気持ちがあると自覚して、精神科クリニックを受診した。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 退行の促進

2: 枠組みの提供

3: 依存欲求の促進

4: 衝動の適応的発散

5: 失敗しない作業の提供

- 答え:2 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第14問

23歳の男性。高校卒業後、公務員として働いていた21歳時に統合失調症を発症したため退職し、入院した。退院後は家業を手伝っていたが、命令的内容の幻聴によって3日間放浪したため、2度目の入院となった。1か月後に退院し、実家からデイケアに通い始めた。この時点で把握すべき情報として最も重要なのはどれか。

1: 認知機能

2: 対人関係

3: 余暇の過ごし方

4: 就労に対する希望

5: 精神症状の生活への影響

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症を発症し、2度目の入院を経てデイケアに通い始めた患者の状況において、最も重要な情報を選ぶことが求められています。この時点では、患者の精神症状が生活への影響を把握することが最も重要です。

- 認知機能は重要な要素ですが、問題文に認知機能の障害についての記載がなく、公務員として働いていた経験や家業を手伝うことができたことから、認知機能の問題はないと予想できます。このため、選択肢1は最も重要な情報ではありません。

- 対人関係は今後の生活において課題となる可能性はありますが、問題文に対人関係が家庭生活や社会生活において問題となっている記述がないため、この時点で把握すべき情報としての優先順位は低いです。選択肢2は最も重要な情報ではありません。

- 余暇の過ごし方については問題文に記述がなく、この時点での優先順位は低いです。選択肢3は最も重要な情報ではありません。

- 就労に対する希望は重要ですが、患者はデイケアに通い始めた時期であり、退院後の生活を安定させることが優先です。就労については、デイケアでの様子を見た後に進めても良いため、選択肢4は最も重要な情報ではありません。

- 患者の入院原因は幻聴であり、退院して間もない時期にあるため、精神症状が生活環境の変化によって再燃する可能性があります。この時点では、患者の精神症状が生活へ影響していないかを把握することが重要であり、選択肢5が最も重要な情報です。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

50歳の男性。妻と二人暮らし。1年前に支店長に昇進してから仕事量が増え、持ち前の几帳面さと責任感から人一倍多くの仕事をこなしていた。半年前に本社から計画通りの業績が出ていないことを指摘され、それ以来仕事が頭から離れなくなり、休日も出勤して仕事をしていた。2か月前から気分が沈んで夜も眠れなくなり、1か月前からは仕事の能率は極端に低下し、部下たちへの指揮も滞りがちとなった。ある朝、「自分のせいで会社が潰れる、会社を辞めたい、もう死んで楽になりたい」と繰り返しつぶやいて布団にうずくまっていた。心配した妻が本人を連れて精神科病院を受診し、同日入院となった。入院後1週間が経過した時に気分を聞くと、返答までに長い時間がかかり、小さな声で「そうですねえ」と答えるのみであった。作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 退職を勧める。

2: 気晴らしを勧める。

3: 十分な休息を勧める。

4: 自信回復のために激励する。

5: 集団認知行動療法を導入する。

- 答え:3

- 解説:この患者はうつ病の疑いがあり、心身の疲労回復に努める時期であるため、十分な休息を勧めるのが適切な対応である。

- うつ病の疑いがある患者には判断能力が減退していることがあるため、退職という重大な決断を勧めることは適切ではない。

- 返答までに長い時間がかかる状態の患者には、気晴らしを勧められることでも心理負担であるため、適切ではない。

- 患者は心理的に不活性であり、「もう死んで楽になりたい」と思い詰めている状況であるため、十分な休息を勧めることが適切である。

- 患者は個人の限界に達して職能が破綻していることから、激励することは患者を心理的に追い詰めてしまうことになるため、適切ではない。

- 患者が自分のペースや能力を超えて活動しようとすることが予測されるため、集団での活動は避けた方が良い。集団認知行動療法を行うとすれば、患者の症状が明らかに回復に向かい、自分の気持ちと現実との関係性をポジティブに認識できる時期からでも良い。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1: バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2: 安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3: 安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4: ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5: ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第19問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。発症3日目のJCS(Japan coma scale)は10点であった。この時点での理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 体位変換

2: 座位訓練

3: 移乗訓練

4: 腹筋強化

5: 関節可動域訓練

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第13問

46歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。発症後7か月が経過し、認知機能はMMSEが24点、軽度の注意障害を認めている。既に退院し、父母と同居している。発症前は内装業に従事していたが、同職での復職が困難であることから、就労移行支援による雇用を目指している。作業療法士が患者に実施する内容で正しいのはどれか。

1: 就労準備は課題がなくなるまで続ける。

2: 雇用されたら支援が終了となる。

3: 実際の場面での職業評価を行う。

4: 雇用条件通りの就業を目指す。

5: 通勤は付き添いを前提とする。

- 答え:3

- 解説:就労移行支援は障害者総合支援法に基づく就労支援サービスで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものである。利用期間は原則2年以内に制限される。

- 就労移行支援の利用期間は原則2年以内に制限される。完全に課題がなくなるまで続けることは困難であり、患者の技能と就労条件をすり合わせて就労に備えるように支援する。

- 就労移行支援では、就職後における職場への定着のために必要な相談などの支援も行うため、雇用されたら支援が終了となるわけではない。

- 正しい選択肢。就労移行支援では、生産活動や職場体験などの活動の機会の提供を行い、実際の業務内容に則した場面で職業評価を行う。

- 就労移行支援では、求職活動に関する支援や、その適性に応じた職場の開拓を行うが、雇用条件通りの就業を目指すものではない。作業療法士は産業医やカウンセラーとも相談し、雇用条件を患者の能力に見合うように調整し、就職に繋げられるように支援する。

- この患者は、右片麻痺の程度が上下肢いずれもBrunnstrom法ステージでⅤと軽度であり、高次脳機能障害もMMSE24点と軽度である。通勤距離や経路にもよるが、付き添いなしでも通勤できる可能性もあるため、付き添いを前提とする必要はない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第39問

21歳の男性。知的障害。養護学校の高等部を卒業後、魚屋に住み込みで3年間働いていた。接客をすることになったころから、腹痛で休みがちとなった。つり銭を間違えたことがきっかけとなり、自分の頭を壁にたたきつけるなどの自傷行為がみられるようになり、精神科に入院となった。入院1週後に作業療法を開始した。この患者の行動特性はどれか。2つ選べ。

1: 同じ動作を繰り返す。

2: 1つのことにこだわる。

3: 感情表出が苦手である。

4: 単純な作業は得意である。

5: じっとしていられない。

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第13問

22歳の女性。幼少期に両親と死別したが、祖父母の支援などで問題なく学校生活を過ごした。学業成績は良かったが、感情が不安定で自傷行為を繰り返し、精神科クリニックに通院しながら高校を卒業した。卒業後は事務職として就職したが、感情が不安定でしばしばトラブルを起こした。最近、些細なことで友人と喧嘩になり、激怒して大量服薬して入院となった。入院後、早期に作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。

1: 完璧主義

2: 作為体験

3: 衝動行為

4: 脱力発作

5: 振戦せん妄

- 答え:3

- 解説:この患者は感情が不安定で自傷行為や衝動行為が見られるため、境界性パーソナリティー障害が予想されます。

- 完璧主義は全か無か思考とも言われ、うつ病の患者に見られる特徴です。この患者の症状とは一致しません。

- 作為体験は、他者や外部の力によって自分の意志とは無関係に行動や感情が操られていると感じる症状で、統合失調症に見られます。この患者の症状とは一致しません。

- 衝動行為は、感情のコントロールができずに突発的な行動をとることで、境界性パーソナリティー障害の特徴的な症状の一つです。この患者の症状と一致します。

- 脱力発作は、突然の筋力喪失による倒れる症状で、睡眠障害の一種であるナルコプレシーに見られます。この患者の症状とは一致しません。

- 振戦せん妄は、手足の震えや錯乱状態を伴う症状で、アルコールの離脱症状の一つです。この患者の症状とは一致しません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第29問

65歳の男性。老年期うつ病。妻と2人暮らし。会社を定年退職後、不眠および食欲不振などの体調不良を訴え始める。些細なことを気にするようになり、「簡単なことも出来なくなっている。物忘れがひどくなった。痴呆ではないか。」などと言ってふさぎ込んでいる。家族も対応に困り入院となった。入院後1か月で睡眠がとれるようになったが、抑うつ気分は続いている。この時点で作業療法が処方された。作業療法開始時の留意点で適切なのはどれか。

1: 作業能力検査を実施する。

2: 病前に得意であった活動を導入する。

3: 物忘れへの対応を実施する。

4: その都度元気づけをする。

5: 徐々にグループ参加へ方向づける。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第32問

48歳の男性。妻と二人暮らし。昇進後しばらくして、不眠・食欲不振等の体調不良を訴え始めた。些細な事を気にして「考えがまとまらない。楽しいと感じることがない」などと言ってふさぎ込むようになった。近くの精神科病院を受診し、うつ病と診断され入院となった。入院後1か月で睡眠が取れるようになったが、抑うつ気分は続いている。この時点で作業療法が開始された。作業療法開始時の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 病状認識の促し

2: 病前生活への復帰

3: 生活リズムの回復

4: 社会的役割の提供

5: 不安の軽減

- 答え:3 ・5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第30問

42歳の女性。躁うつ病。高校卒業後からスーパーマーケットに勤務。30歳のとき躁状態で入院した。以後、躁状態またはうつ状態で6回入退院を繰り返した。今回は、パートタイムで働いていたが次第に不眠、抑うつ気分を呈するようになり入院した。入院から1か月後、作業療法が開始された。作業療法開始後1か月で「早く退院したい」という申し出があった。作業療法士の対応として適切でないのはどれか。 ア.主治医に報告する。イ.理由を尋ねる。ウ.作業種目を変更する。エ.就労訓練を始める。オ.退院の意志を確かめる。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する