第36回午前第36問の類似問題

第37回午前:第26問

74歳の女性。Alzheimer型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者の 6 年前にみられた障害はどれか。

1: 即時記憶障害

2: 近時記憶障害

3: 遠隔記憶障害

4: 記憶錯語

5: 健忘失語

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第31問

40歳の男性。うつ病。会社員。管理職に昇進後、父方のいとこがうつ状態で自殺したのを契機に、約3か月前から不眠、食欲不振、自信喪失および抑うつ気分を呈し、「仕事をする意欲がわかない。みんなに申し訳ない。」と言い、希死念慮が認められ入院となった。入院後1か月で症状が改善し、退院を目的に作業療法が処方された。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 簡単で繰り返しのある構成的作業から導入する。

2: 導入時はグループ活動は避ける。

3: 作業量の少ない種目から導入する。

4: 自信をもつよう励ます。

5: 作品完成の目標について話し合う。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

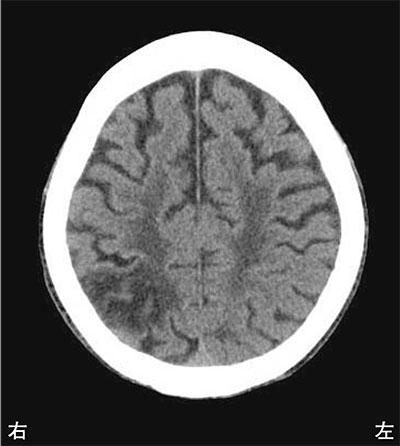

第48回午前:第9問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 左半側空間無視

2: 右上肢麻痺

3: 左下肢失調

4: 相貌失認

5: 失語症

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第28問

68歳の男性。アルツハイマー型痴呆。数年前から道で迷ったり、電話できちんと受け答えしたのに、その内容を家人に伝えられなかったりした。最近では夜間になると興奮して動き回り、昼間はうとうとしている。半年ぶりに会った息子に初対面の人に挨拶するように対応したため、家人が心配して受診させ入院に至った。この患者に当てはまらないのはどれか。

1: 地誌的障害

2: せん妄

3: 失語

4: 記銘力障害

5: 人物誤認

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第37問

13歳の女子。中学に入学してから頭痛などを理由に欠席が多くなり、2学期からは不登校となった。自宅で母親への暴力がみられるようになったため、精神科を受診し外来作業療法に通うこととなった。作業療法プログラムの留意点で適切でないのはどれか。

1: 同年代の患者との交流を楽しめる機会を提供する。

2: 電子メールなどのコミュニケーション機器の利用法を指導する。

3: 授業の遅れを取り戻すために学習の時間を取り入れる。

4: 1週間の過ごし方を工夫し基本的な生活リズムを整える。

5: 身体運動や創作活動を利用し自己表現の機会を提供する。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第7問

72歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞による左片麻痺。立位時に左下肢の外旋と足部内反が著明であり、歩行時に装具を装着している。最も適応となりにくいのはどれか。

1: ツイスター

2: 非麻痺側補高

3: 逆Thomasヒール

4: 外側フレアヒール

5: 内側Yストラップ

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第26問

23歳の男性。会社員。6か月前、交通事故による外傷性脳損傷を受傷したが、身体的後遺症はなく、職場復帰した。病前と性格が変わって怒りっぽく頑固になり、職場の人間関係が悪化して精神科を受診し、外来作業療法に参加となった。作業療法の初期目標で適切でないのはどれか。

1: 実施上の取り決めの遵守

2: 興味ある作業への参加

3: 定期的な参加の継続

4: 安心できる関係作りの構築

5: 職場の人間関係の改善

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第27問

24歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。「死ね」という幻聴があり、自室に閉居して食事をとらなくなったため入院した。入院後、幻聴は軽減したが、不安が強く対人関係を避けて横になっていることが多い。作業中に幻聴に聞き入り、作業を中断した。作業療法士の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.「また聞こえてきたの」と声をかける。イ.「死ねと聞こえてくるの」と聞く。ウ.「どうしたの」と他患者から声をかけてもらう。エ.「別室で休んでいなさい」という。オ.「作業を続けましょう」と促す。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第18問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。考えられるのはどれか。

1: 脳塞栓

2: 髄膜腫

3: 脳内出血

4: 硬膜下血腫

5: くも膜下出血

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第34問

48歳の男性。市役所に勤務。住民の苦情に対応する業務に就いたころから、不眠、食欲不振、意欲低下および思考抑制が始まった。3か月間の休職を取り自宅療養をしていたが「自分は役に立たない」と言い、希死念慮を認めたため入院となり、2週後から作業療法が開始された作業療法の初期評価で把握すべき内容として適切でないのはどれか。

1: 興味関心

2: 身体症状の有無

3: 病前の生活状況

4: 現在の睡眠状態

5: 集団への参加技能

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第29問

42歳の女性。躁うつ病。高校卒業後からスーパーマーケットに勤務。30歳のとき躁状態で入院した。以後、躁状態またはうつ状態で6回入退院を繰り返した。今回は、パートタイムで働いていたが次第に不眠、抑うつ気分を呈するようになり入院した。入院から1か月後、作業療法が開始された。作業療法導入時の対応として適切でないのはどれか。

1: 作業療法の目標を取り決める。

2: 症状の変動を確認する。

3: 参加の意思を確認する。

4: 作業種目の決定を促す。

5: 作業の耐久性を評価する。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

32歳の女性。統合失調症。大学卒業後商社に勤務していた。28歳ころから「心身ともに疲れる」と言うようになり、このころから幻聴が出現した。定期的に受診し服薬を続けていたが、1か月前から職場で自分の悪口を言われているような幻聴が増加したため休職し、外来作業療法が処方された。この患者の作業療法で優先するのはどれか。

1: 運動

2: 調理訓練

3: 通勤訓練

4: レザークラフト

5: セルフモニタリング

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第12問

25歳の男性。事務職。外傷性脳損傷後5か月経過。明らかな麻痺はなく、いつも落ち着きなく動き回る。些細なことですぐに怒り出し、軽度の記銘力障害がある。作業療法の指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.メモを利用する。イ.怒ったときは本人に詳しく理由を聞く。ウ.慣れたことより目新しい課題を設定する。エ.定期的に受傷前の職場に通う。オ.作業工程を短く区切って指示する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第34問

25歳の女性。解離(転換)性障害。23歳時に結婚し,24歳ころから頭痛、吐き気、四肢のしびれ感と麻痺が出現するようになった。母親への依存と反発が強い一方で、性格のおとなしい夫に対して不満が強い。今回、過量服薬が疑われる意識障害で入院したが、一般状態が安定したので作業療法が開始された。作業療法開始時の対応で適切なのはどれか。

1: しびれと麻痺の原因を聞く。

2: 過量服薬の理由を聞く。

3: 母親との関係を聞く。

4: 葛藤と症状の関係を話し合う。

5: 興味のある活動を聞く。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第14問

50歳の男性。アルコール依存症。30歳代後半から仕事上のストレスで飲酒量が増えた。遅刻や欠勤を繰り返し、2年前にリストラされてからは昼夜を問わず連続飲酒の状態となった。妻に付き添われて精神科を受診し、アルコール専門病棟へ入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。この患者の導入期評価で優先度が高いのはどれか。

1: 認知機能

2: 作業能力

3: 金銭管理

4: 基礎体力

5: 対人関係

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第16問

27歳の男性、大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから眠れない日が続き、急に怒り出すようになった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり、統合失調症と診断されて入院した。入院後1週で症状が徐々に落ち着いてきたため作業療法が開始された。この時点での作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 自信の回復

2: 気分の安定

3: 役割の遂行

4: 社会資源の利用

5: 対人関係の改善

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1: 上肢の素速い運動

2: 四つ這いでのバランス訓練

3: メトロノームを使った歩行

4: 低い台からの立ち上がり

5: 日記を用いた記憶の代償

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第2問

82歳の女性。右利き。脳梗塞を発症して1か月が経過した。頭部CTを示す。この患者にみられる症状で正しいのはどれか。

1: Broca失語

2: 他人の手徴候

3: 半側空間無視

4: Gerstmann症候群

5: 超皮質性感覚性失語

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第44問

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

1: 片麻痺に対するCI療法

2: 抑うつ状態に対する認知行動療法

3: 弛緩性麻痺に対するボツリヌス毒素療法

4: 歩行障害に対するトレッドミル歩行練習

5: 半側空間無視に対するプリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する