第36回午前第4問の類似問題

第41回午前:第43問

拘縮のある関節の可動域訓練で適切でないのはどれか。

1: 実施者の体重を利用する。

2: 運動の反動を利用する。

3: 随意収縮を利用する。

4: 姿勢反射を利用する。

5: 温熱を利用する。

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第45問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で基本軸の骨指標に肩峰が含まれないのはどれか。

1: 肩甲帯屈曲

2: 肩関節屈曲

3: 肩関節外転

4: 肩関節外旋

5: 肩関節水平屈曲

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第21問

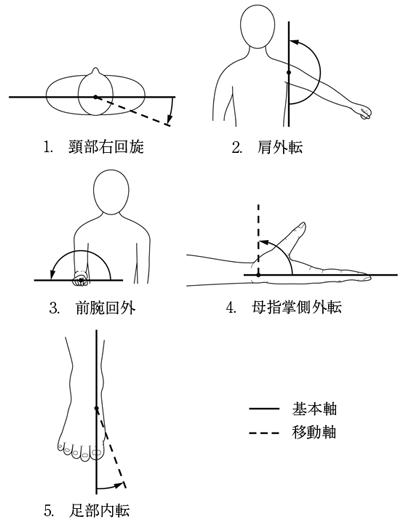

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で部位・運動方向と移動軸の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩内旋 ― 尺骨

2: 肩水平屈曲 ― 橈骨

3: 肘伸展 ― 橈骨

4: 手屈曲(掌屈) ― 第3中手骨

5: 手尺屈 ― 第2中手骨

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第42問

股関節外旋筋でないのはどれか。

1: 大殿筋

2: 縫工筋

3: 薄 筋

4: 梨状筋

5: 外閉鎖筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第41問

前腕回内運動に対する徒手筋力テストの代償運動でないのはどれか。

1: 肩関節の内旋

2: 肩関節の外転

3: 肘関節の屈曲

4: 体幹の側屈

5: 肩関節の水平屈曲

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第70問

肩関節の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 大胸筋胸肋部は内転に作用する。

2: 三角筋前部は外旋に作用する。

3: 棘上筋は内転に作用する。

4: 大円筋は外旋に作用する。

5: 小円筋は外旋に作用する。

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第41問

関節リウマチに対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 活動期では関節可動域運動は行わない。

2: 環軸椎亜脱臼では頸椎可動域運動を行う。

3: 関節強直では関節可動域運動を行う。

4: 等尺性運動で筋力を維持する。

5: ムチランス変形では他動運動を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第69問

肩甲上腕関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲―棘下筋

2: 伸展―棘上筋

3: 内転―広背筋

4: 外転―上腕三頭筋

5: 内旋―烏口腕筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第21問

Danielsらの徒手筋力テストを座位で行うのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節水平外転の段階2

2: 肩関節水平内転の段階3

3: 肘関節屈曲の段階1

4: 股関節外旋の段階2

5: 膝関節伸展の段階3

- 答え:1 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第29問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で矢状面上の角度を測定するのはどれか。2つ選べ。

1: 肩伸展

2: 手尺屈

3: 股外転

4: 膝屈曲

5: 胸腰部回旋

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第21問

関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節水平伸展 - 30度

2: 肘関節屈曲 - 120度

3: 手関節伸展 - 50度

4: 股関節外旋 - 45度

5: 足関節屈曲 - 20度

- 答え:1 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第1問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と基本軸で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

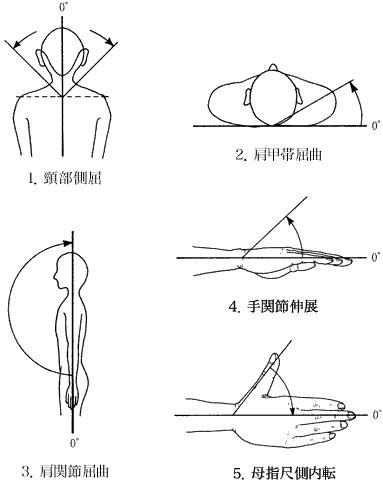

第46回午前:第2問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

1: 頸部側屈

2: 肩甲帯屈曲

3: 肩関節屈曲

4: 手関節伸展

5: 母指尺側内転

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

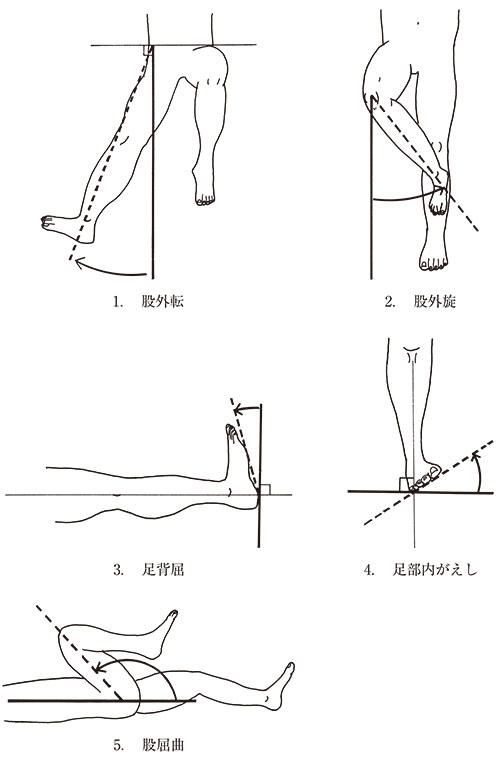

第51回午後:第2問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

1: 股外転

2: 股外旋

3: 足背屈

4: 足部内がえし

5: 股屈曲

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第41問

Danielsらの徒手筋力テストを座位で行うのはどれか。2つ選べ。(ただし、別法は除く)

1: 肩関節水平外転の段階2

2: 肩関節水平内転の段階3

3: 肘関節屈曲の段階1

4: 肘関節伸展の段階5

5: 膝関節伸展の段階4

- 答え:1 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第42問

急性期の肩手症候群への理学療法として正しいのはどれか。

1: CI療法

2: Codman体操

3: 肩関節周囲筋の再教育

4: BFOによる良肢位の保持

5: 肩関節周囲筋の積極的な他動伸張運動

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第71問

肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度で正しいのはどれか。

1: 15˚

2: 30˚

3: 45˚

4: 60˚

5: 75˚

- 答え:2

- 解説:肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度は、肩甲上腕リズムにより、上腕骨の外転3°のうち、肩関節で2°外転、肩甲骨が1°上方回旋する(2:1の比率で外転運動が行われる)。これにより、肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度は、90°×1/3=30°となる。

- 15°は正しくありません。肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度は、肩甲上腕リズムにより、2:1の比率で外転運動が行われるため、90°×1/3=30°となります。

- 30°は正しい答えです。肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度は、肩甲上腕リズムにより、上腕骨の外転3°のうち、肩関節で2°外転、肩甲骨が1°上方回旋する(2:1の比率で外転運動が行われる)。これにより、肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度は、90°×1/3=30°となります。

- 45°は正しくありません。肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度は、肩甲上腕リズムにより、2:1の比率で外転運動が行われるため、90°×1/3=30°となります。

- 60°は正しくありません。肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度は、肩甲上腕リズムにより、2:1の比率で外転運動が行われるため、90°×1/3=30°となります。

- 75°は正しくありません。肩関節外転90˚の時の肩甲骨上方回旋角度は、肩甲上腕リズムにより、2:1の比率で外転運動が行われるため、90°×1/3=30°となります。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第42問

肩甲骨の運動と筋との組合せで正しいのはどれか。

1: 挙上-小胸筋

2: 下制-広背筋

3: 外転-大菱形筋

4: 内転-肩甲下筋

5: 上方回旋-肩甲挙筋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第26問

関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩水平伸展―― 30°

2: 肘屈曲――――120°

3: 手背屈―――― 50°

4: 股内転―――― 30°

5: 足底屈―――― 45°

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)が正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは肩水平伸展―― 30°と足底屈―――― 45°です。

- 肩水平伸展(水平外転)の基本軸は肩峰を通る矢状面への垂直線、移動軸は上腕骨であり、肩関節は90°外転位とします。参考可動域は30°で正しいです。

- 肘屈曲の基本軸は上腕骨、移動軸は橈骨であり、前腕は回外位にて実施します。しかし、参考可動域は145°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 手背屈の基本軸は橈骨、移動軸は第2中手骨であり、前腕は中間位とします。しかし、参考可動域は70°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 股内転の基本軸は両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線、移動軸は大腿中央線(上前腸骨棘より膝蓋骨中心を結ぶ線)であり、背臥位で骨盤を固定し、下肢は外旋しないようにします。また、反対側の下肢を屈曲挙上し、その下を通して内転させます。しかし、参考可動域は20°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 足底屈の基本軸は腓骨への垂直線、移動軸は第5中足骨であり、膝関節屈曲位で行います。参考可動域は45°で正しいです。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第1問

図に示した基本軸(日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会基準)で測定できる関節運動はどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯伸展

2: 肩関節屈曲

3: 肩関節内転

4: 肩関節外旋

5: 肩関節水平屈曲

- 答え:1 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する