第35回午前第26問の類似問題

第45回午前:第14問

81歳の女性。1人暮らし。1年前からたびたび鍋をこがしたり同じ内容の電話を何回もかけたりすることがあった。娘が自宅を訪ねると、冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん詰め込まれており、室内に衣服が散乱していた。本人が生気のない表情で座り込んでいたため来院した。この患者が外来作業療法に通うことになった。この時期の作業療法の目的で優先されるのはどれか。

1: 作業遂行機能

2: 対人関係

3: 知的機能

4: 役割遂行

5: 環境適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第43問

統合失調症維持期の作業療法の課題で適切でないのはどれか。

1: 休息援助

2: 資源利用

3: 生活維持

4: 再発防止

5: 就労支援

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第91問

境界型人格障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 複数の患者が共有する場で実施する。

2: 衝動発散を促す活動を取り入れる。

3: 指示的態度を維持する。

4: 依存や理想化が生じた時には治療者を交代する。

5: 患者の要求に応じ作業療法終了後に面接を行う。

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

57歳の女性。夫と寝たきりの母親との3人暮らし。編み物を趣味としていた。患者は手の抜けない真面目な性格で、介護が2年続いたころから「体が動かない。死んでしまいたい」と寝込むようになった。夫に連れられ精神科病院を受診し入院。1か月後に作業療法が導入となった。しかし、作業療法士に「母のことが気になるんです。ここにいる自分が情けない」と訴えた。この患者への対応として適切なのはどれか。

1: 主治医に早期の退院を提案する。

2: 他の患者をお世話する役割を提供する。

3: 趣味の編み物をしてみるように提案する。

4: 休むことも大切であることを説明する。

5: 他の患者との会話による気晴らしを促す。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第14問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 身体症状に対して対応する。

4: 自己中心的な依存は禁止する。

5: 集団活動で役割を担ってもらう。

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第35問

57歳の女性。アルコール依存症。専業主婦。以前から台所で飲酒していたが、夫が退職したころから、昼夜に関係なく隠れ飲みするようになり、半年後に入院となった。入院後、著明な離脱症状はなかったが、しばらく不安、抑うつが続いた。薬物療法によって、これらの症状が軽減したので作業療法が処方された。退院前の作業療法施行時に、泣き出すなど情緒不安定になった。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 支持的な態度で患者の訴えを聴いた。

2: 訴えを聞くうちに落ち着いてきたので作業を続けた。

3: 作業終了後、情緒不安定になった事を主治医に報告した。

4: 退院後の生活への不安が情緒不安定の原因と本人に告げた。

5: 今後も患者の行動に注意することを他のスタッフと確認した。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第92問

正しい組合せはどれか。

1: 統合失調症-もうろう状態

2: うつ病-感情鈍麻

3: パニック障害-思考散乱

4: ナルコレプシー-睡眠麻痺

5: アルコール精神病-自生思考

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第35問

23歳の女性。境界型人格障害。中学時代から対人関係が不安定で、不登校、家出、過量服薬、恋人との激しいけんかなどを繰り返してきた。今回、失恋を契機に睡眠薬自殺を図ったが、救命救急センターで意識回復し精神科へ入院した。左手首に数本の切創痕を認める。母親に甘えた態度をとったり、大声で怒鳴ったり、死にたいと言ったりする。治療目的で作業療法が依頼された。この症例に認められない症状はどれか。

1: 情緒不安定

2: 薬物乱用

3: 退 行

4: 行動化

5: 強迫症状

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

52歳の男性。アルコール依存症。45歳ころから入退院を繰り返し離婚した。単身生活になって飲酒が一層激しくなり、食事も摂らず泥酔状態が続くところを保護されて入院した。離脱症状が消失した時点で作業療法が開始されたが、落ち込んだ様子や自己中心的な行動がみられたり、理由なく作業療法を欠席したりすることがある。この時点での作業種目で適切なのはどれか。

1: 散歩

2: 革細工

3: パソコン操作

4: バレーボール

5: 院内新聞の編集

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第97問

統合失調症で通院中の女性が壁を凝視したまま動かない。両上肢を挙上させるとそのままの姿勢をとり続けた。考えられるのはどれか。

1: アカシジア

2: 悪性症候群

3: 急性ジストニア

4: 緊張病症候群

5: 薬剤性パーキンソニズム

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第39問

神経症性障害患者の作業療法で正しいのはどれか。

1: 心気症状への傾聴が重要となる。

2: 転換症状がある場合は行わない。

3: 強迫症状に対しては反復作業を用いる。

4: 不安発作が完全に消失するまで行わない。

5: 離人症状では自傷行為の可能性を考慮する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

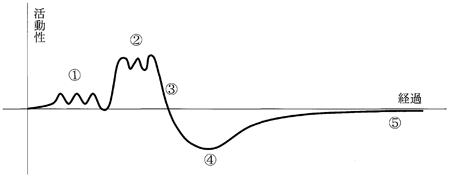

第44回午前:第30問

統合失調症の一般的な回復経過を図に示す。「夜寝ても昼寝をしたくなる」、「やる気がおきない」、「疲れやすい」と訴える患者の時期はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第29問

30歳の女性。うつ病。子育てに専念するため、仕事をやめた後から徐々に気力が低下し、不眠が出現し家事全般に支障をきたすようになった。夫と相談の上、近隣の精神科診療所で通院を開始し、約1か月で落ち着きを取り戻した。その時点で作業療法士が週1回生活上の相談・援助を担当することになった。本人は「悪くなるのが心配だ」「好きな編み物もできないような気がする」などと述べている。治療関係を成立させる話題として適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.子供の世話イ.家計のことウ.夫との関係エ.再就職のことオ.趣味の再開

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第39問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の就労支援で適切でないのはどれか。 ア.障害者職業センターで評価を受ける。イ.援護寮を見学する。ウ.作業療法士が就職先を紹介する。エ.通院患者リハビリテーション事業を紹介する。オ.ハローワークの障害者窓口で相談する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第77問

精神分裂病(統合失調症)患者の作業療法導入時の評価項目として適切でないのはどれか。

1: 指示理解の程度

2: 家族関係

3: 興味・関心の内容

4: 交友関係の範囲

5: 病的体験の内容

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第18問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切でないのはどれか。

1: リスクを確認する。

2: 病棟での生活状況について情報を得る。

3: 簡易上肢機能検査(STEF)を行う。

4: 精神機能のスクリーニングを行う。

5: 身体機能の検査は負荷にならないものから始める。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第18問

35歳の女性。現在、6か月児の子育て中であるが、1か月前からテレビも新聞も見る気が起こらないほど周囲への興味・関心が低下し、子と触れ合うこともおっくうになった。物事の判断が鈍くなり、子育てに自信をなくし、自分を責め、ささいなことから不安になりやすくなったため、子を祖母に預けて精神科病院に入院した。入院翌日から不安の軽減を目的に作業療法が開始された。この患者に対する作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 体力の増強を図る。

2: 趣味をみつけるよう促す。

3: 子育てへの関心を高める。

4: 日中の過ごし方を話し合う。

5: 共同作業で他者と役割を分担させる。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

81歳の女性。多発性脳梗塞と心不全を併発したため入院した。日中に家族がいるときはしっかりしているが、夜間には「大きな声を出す」、「窓から外に出ようとする」、「服を脱ぐ」などの行為が見られるようになった。この患者の病態で考えられるのはどれか。

1: 昏迷

2: せん妄

3: 多幸症

4: 不安発作

5: 抑うつ状態

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第84問

統合失調症患者。作業療法中に「足がむずむずしてじっとしていられない」と訴えた。この状態はどれか。

1: ジスキネジア

2: ジストニア

3: アカシジア

4: パーキンソニズム

5: チック

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第50問

精神科作業療法のインフォームドコンセントについて適切なのはどれか。

1: 作業種目を変更する場合の同意は必要ない。

2: 医療保護入院の入院患者は同意を得る必要はない。

3: 言語理解が困難な場合は誘導しながら同意を得る。

4: 活動内容の説明は良好な患者―治療者関係の構築に必要である。

5: 精神症状が重篤な場合は患者の同意よりも治療効果が優先される。

- 答え:4

- 解説:インフォームドコンセントは、患者が十分な説明を受けた上での理解に基づく同意・承諾(自己決定)である。精神科作業療法においても、患者の同意を得ることが重要であり、活動内容の説明は良好な患者―治療者関係の構築に必要である。

- 作業種目を変更する場合でも、治療者は患者に説明し、患者の同意を得る必要があるため、この選択肢は適切ではありません。

- 医療保護入院の入院患者であっても、作業療法を実施する際には患者の同意を得る必要があるため、この選択肢は適切ではありません。

- 言語理解が困難な場合でも、代理人の署名等が必要となる場合があります。ただし、代理人と患者との続柄は明示される必要があります。この選択肢は部分的に正しいですが、適切な選択肢ではありません。

- 活動内容の説明は、患者の理解を得ながら適切な作業を提供するために行われる。医療者の説明は、患者の意思決定を助け、良好な患者−治療者関係の構築に必要であるため、この選択肢は適切です。

- 精神症状が重篤な場合でも、命に別状のないときは精神科作業療法の治療効果よりも、患者の意思(同意)が尊重されるべきであるため、この選択肢は適切ではありません。

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する