答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第35回 午前 第9問

20件の類似問題

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低......

広告

12

第53回 午後

|

作業療法士実地問題

48歳の男性。脳梗塞後の右片麻痺。発症から5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。T字杖で屋内歩行は自立しているが、疲労しやすく、すぐに椅子に腰掛ける。遠近感が分かりづらく、平地でつまずくことがある。自宅退院に向けた浴室の環境整備案を図に示す。設置する手すりとして必要でないのはどれか。

1

①

2

②

3

③

4

④

5

⑤

7

第39回 午前

|

作業療法士実地問題

85歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後8か月。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。短下肢装具を自立装着し、T字杖で室内移動は自立。入浴は浴室内移動介助。この患者の福祉用具・住環境指導で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1

ベッドは健側を壁側にくるように設置

2

ベッドに立ちあがりバーを設置

3

浴室内に手すりを設置

4

浴槽内にバスリフトを設置

5

玄関に手すりを設置

17

第34回 午前

|

作業療法士実地問題

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1

玄関に踏み台を置く。

2

トイレにL字型手すりをつける。

3

屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4

敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5

入浴用リフターを設置する。

13

第54回 午後

|

作業療法士実地問題

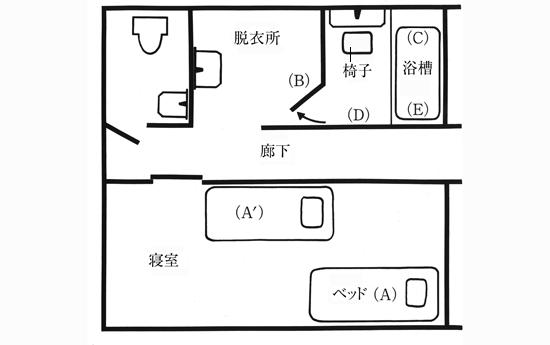

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1

寝室をB(客室)に変更する。

2

ベッドの頭の向きを逆にする。

3

トイレの扉を内開きに変更する。

4

屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5

浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

8

第35回 午前

|

作業療法士実地問題

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1

床からの立ち上がり動作の介助指導

2

ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3

下肢装具の着脱訓練

4

上肢の自動介助運動の指導

5

右手でのボタン着脱訓練

広告

23

第42回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

65歳の女性。左片麻痺。短下肢装具と杖で歩行が可能。発症後6か月経過し自宅に帰ることになった。家屋改造で適切でないのはどれか。

1

①:玄関の上がりかまちに踏み台を置く。

2

②:便器に向かって左側に手すりを設置する。

3

③:浴室出入り口の右側に手すりを設置する。

4

④:浴槽の向かって左側にトランスファーボードを置く。

5

⑤:自室の出入り口を引き戸にする。

22

第36回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

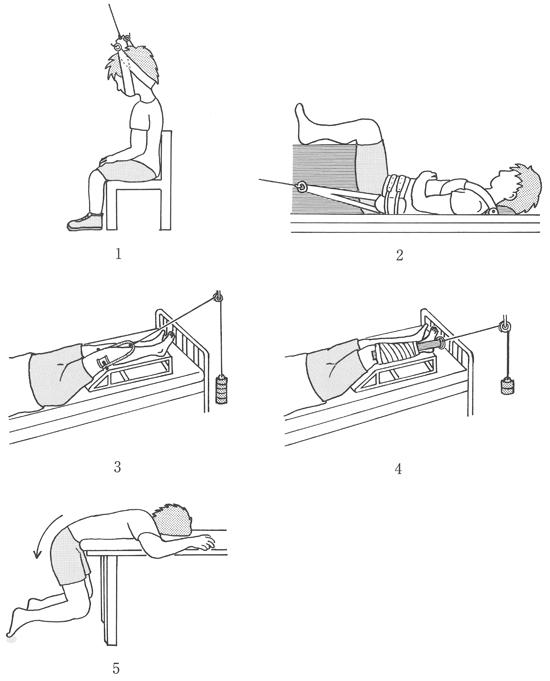

80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

10

第55回 午後

|

作業療法士実地問題

72歳の男性。Parkinson病でHoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。60歳代前半に発症し、投薬治療で経過観察されていたが、小刻み歩行やすくみ足が出現し、1日複数回転倒するようになってきている。特に方向転換を必要とする箇所での転倒が多い。自宅の見取り図を示す。転倒防止のための対応で誤っているのはどれか。

1

リビングでは椅子(A)を使用する。

2

トイレの扉(B)を引き戸に改修する。

3

浴室の入り口側の壁の洗い場と浴槽の間(C)に縦手すりを設置する。

4

浴槽内(D)に台を設置する。

5

ベッドへのアプローチのために床(E)にテープで目印をつける。

7

第51回 午後

|

作業療法士実地問題

67歳の男性。Parkinson病、Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。室内は伝い歩きで屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向がみられ時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1

段差の解消

2

手すりの設置

3

引き戸の導入

4

ベッドの導入

5

毛足の長いじゅうたんの設置

6

第51回 午後

|

作業療法士実地問題

65歳の男性。脳梗塞で左片麻痺となり1か月が経過した。Brunnstrom法ステージで上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅳ。認知機能と感覚とに障害はない。非麻痺側上肢に機能的な問題はない。短下肢装具を用いて屋内歩行が可能。作業療法で適切でないのはどれか。

1

両手で用いたループ付きタオルによる洗体

2

立位で左手を用いたズボンの引き上げ

3

両手で頭上の高さの棚に衣類を収納

4

左手を用いたテーブルの雑巾がけ

5

両手を用いたタオルたたみ

広告

9

第56回 午後

|

作業療法士実地問題

58歳の男性。脊髄小脳変性症。脊随小脳変性症の重症度分類(厚生省、1992)の下肢機能障害III度、上肢機能障害II度である。脱衣所と洗い場の段差はなく、浴槽は据え置き式で、高さは50 cmであった。住環境整備について誤っているのはどれか。

1

ベッド(A)を(A´)に移動する。

2

開き戸(B)を外開きから内開きに変更する。

3

浴槽内の(C)の位置に浴槽台を設置する。

4

洗い場の壁(D)に横手すりを設置する。

5

浴槽の(E)の位置にバスボードを設置する。

10

第46回 午後

|

作業療法士実地問題

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

17

第37回 午前

|

作業療法士実地問題

83歳の男性。大腿骨頸部骨折で入院中。受傷前は屋内歩行が自立していた。自宅退院に向けた準備を開始した。適切でないのはどれか。

1

便座の高さは30 cmにする。

2

玄関スペースは車椅子用に130 cm×130 cm確保する。

3

洗い場、浴槽内とも滑り止めを敷く。

4

廊下に足元灯をつける。

5

ベッドに移動バーをつける。

13

第39回 午前

|

作業療法士実地問題

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1

厚手の絨毯に変更

2

手すりの設置

3

ベッドの導入

4

段差の解消

5

開き戸を引き戸に変更

9

第38回 午前

|

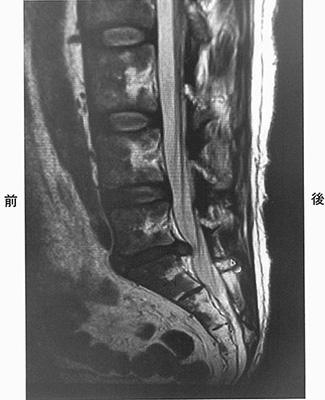

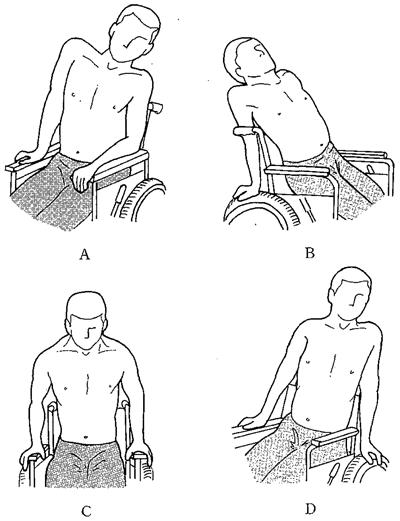

作業療法士実地問題

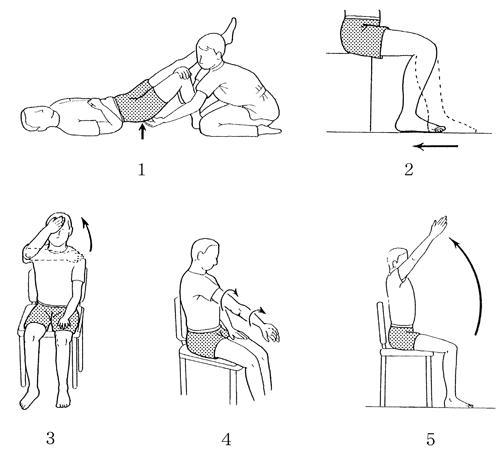

脳卒中による左片麻痺患者。発症後3週経過。ブルンストローム法ステージは上肢と下肢ともにⅡである。座位バランスが悪く更衣に時間がかかる。ベッドから車椅子の移乗時に膝折れがみられ介助が必要である。この患者へのバランス能力改善に適したのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

7

第38回 午前

|

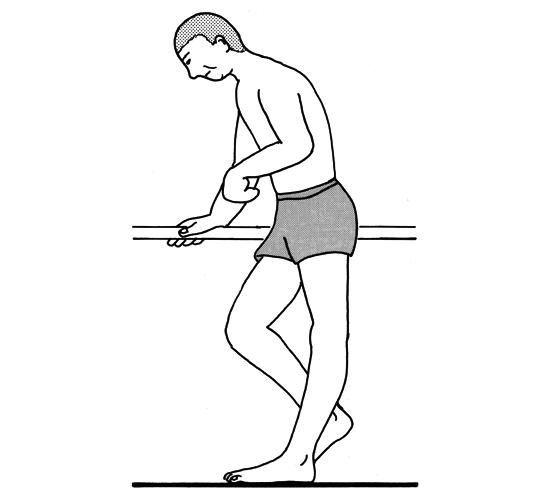

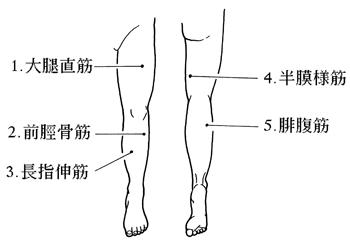

作業療法士実地問題

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3か月。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢III。感覚や認知に問題なく、歩行は短下肢装具、杖にて室内は自立。この患者の床からの立ちあがり動作指導で適切でないのはどれか。

1

ア、イ

2

ア、オ

3

イ、ウ

4

ウ、エ

5

エ、オ

4

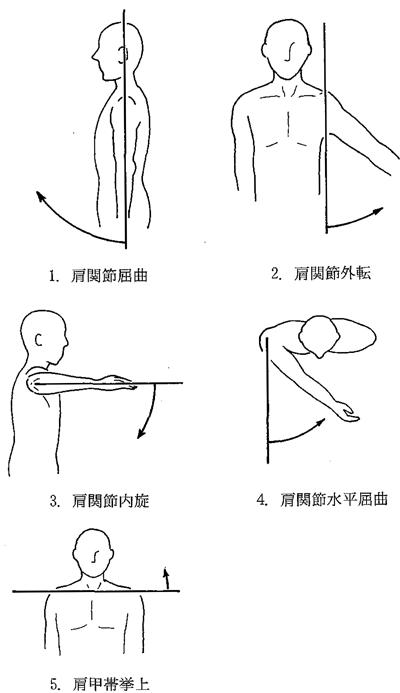

第42回 午前

|

作業療法士実地問題

60歳の男性。脳梗塞後、5か月。右片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV。座位は安定している。麻痺側上肢の作業療法で適切なのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

9

第42回 午前

|

作業療法士実地問題

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1

調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2

食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3

椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4

日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5

掃除機を使用するときは、両手を添える。

37

第47回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

立位をとることは可能だが、移動は車椅子を要する片麻痺患者のための家屋改造について正しいのはどれか。

1

ドアは開き戸にする。

2

浴槽は洋式タイプにする。

3

廊下幅は70 cmを確保する。

4

スロープの勾配は1/7にする。

5

トイレにL字型の手すりを設置する。

12

第39回 午前

|

作業療法士実地問題

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の作業療法場面について適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告