第34回午前第18問の類似問題

第49回午後:第15問

21歳の女性。統合失調症。大学に進学後1人暮らしをしていたが、4年生になっても就職先が決まらず、不眠と焦燥感が出現した。その後、他の学生から悪口を言われている声も聴こえ始め、アパートに閉じこもるようになった。母親が患者の異変に気付き精神科を受診させ休学となった。外来受診を継続し1か月半が経過したところで、外来での作業療法が処方された。この患者の作業療法導入時の面接内容として優先すべき項目はどれか。

1: 悪口の内容を確認する。

2: 家族に対する思いを尋ねる。

3: 一日の過ごし方を確認する。

4: 就職の不安について尋ねる。

5: 興味のある授業について尋ねる。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第35問

重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1: 筋力増強訓練は控える。

2: 家具の配置変更を検討する。

3: 歩隔をできるだけ狭くする。

4: 柄の細いスプーンを使用する。

5: 杖はできるだけ軽量なものを用いる。

- 答え:2

- 解説:重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者は、上肢全体の動作が拙劣で介助が必要な状態です。そのため、生活指導では患者の安全性や利便性を考慮した対応が求められます。

- 筋力増強訓練は、適切な指導のもとで行われる場合、患者の機能改善に役立ちます。ただし、無理な訓練は避けるべきです。

- 正解。家具の配置変更を検討することで、患者の移動や生活が容易になり、安全性も向上します。

- 歩隔を狭くすることは、バランスを崩しやすくなるため、適切ではありません。適切な歩行指導や補助具の使用が求められます。

- 柄の細いスプーンは、握力が弱い患者にとって使いづらいため、適切ではありません。柄の太いスプーンや特殊な形状のスプーンが適切です。

- 杖はできるだけ軽量なものを用いることは、患者にとって利便性が高いですが、重症度分類Ⅲ度の患者に対しては、より適切な介助や補助具の使用が求められます。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第19問

66歳の女性。歌が好きでカラオケをよく楽しんでいたが、1年前から言葉数が少なくなり夫が心配して精神科を初めて受診した。MMSEは正常範囲内であった。MRIでは前頭葉優位の限局性脳萎縮があり、SPECTでは両側の前頭葉から側頭葉に血流低下が認められた。現在は定年退職した夫と2人暮らしをしており、家事は夫が行っている。デイケアに週1回通所しており、好きだった塗り絵や和紙工芸などの作業活動に参加するが、落ち着きがなく途中で立ち去ろうとする行動が頻回にみられる。作業活動の持続を促す対応として最も適切なのはどれか。

1: 注意がそれたら道具や材料を見せながら声をかける。

2: 顔見知りのメンバーが多いフロアに移動する。

3: 立ち去ってはいけないとはっきり伝える。

4: 初めて体験する手工芸を取り入れる。

5: セラピストを変更する。

- 答え:1

- 解説:この患者は前頭側頭型認知症であり、作業活動の持続を促すためには注意を促す方法が適切である。選択肢1が最も適切な対応である。

- 前頭側頭型認知症患者は被影響性の亢進がみられるため、道具や材料を見せながら声をかけることで注意を促し、作業活動の持続を促すことができる。

- 顔見知りのメンバーが多いフロアに移動することは、患者の落ち着きがなくなる可能性があるため、作業活動の持続を促す対応としては適切ではない。

- 前頭側頭型認知症患者に対して、「立ち去ってはいけない」とはっきり伝えるのではなく、状況を説明する方が適切である。

- 認知症患者に対する作業療法では、初めて体験する作業よりも、なじみのある作業を用いた方が適切であるため、選択肢4は適切ではない。

- 認知症患者に対する作業療法では、信頼関係構築のためにも、安易にセラピストを変更しない方が適切である。担当者の変更は、患者の不安や症状を増強させる可能性があるため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第27問

55歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。29歳時に「『修道院に行けばお金をたくさんもらえる』という声が聞こえる」と言うようになり初回入院した。現在、4回目の入院中で、最近は病的な体験を述べることは減少したが、無為傾向が強いため、その改善を目的に作業療法が開始された。作業療法の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 病的体験の影響

2: 対人関係の範囲

3: 興味・関心の内容

4: 指示理解の程度

5: 作業の巧緻性

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

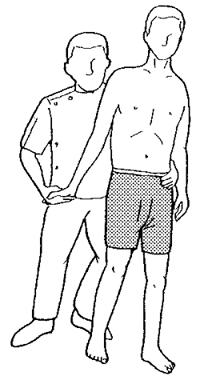

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第37問

25歳の女性。境界型人格障害。友人と些細なことで口論となり大量服薬して入院となった。症状が落ち着いてきたので、作業療法に参加することになった。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 社会的な役割の体験

2: 試行錯誤の作業体験

3: 作業援助を受ける体験

4: 作業活動による成功体験

5: 自己肯定感を高める体験

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1: 患者に注意する。

2: 患者を説得する。

3: 行動を黙認する。

4: 行動を制止する。

5: 患者に理由を尋ねる。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

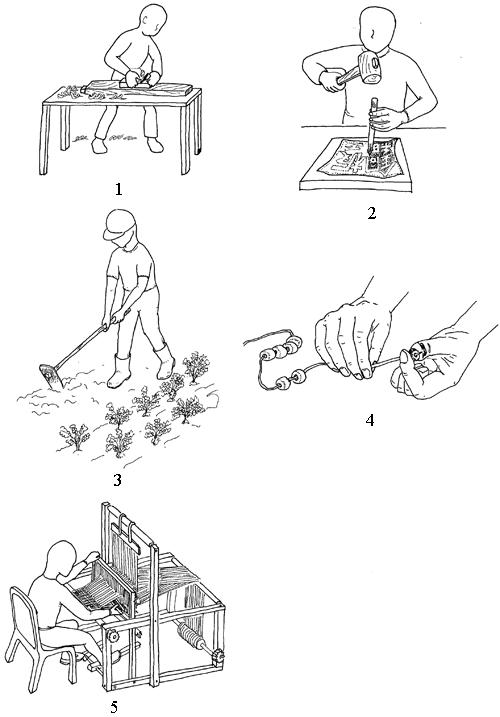

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第32問

高次脳機能障害と治療法の組合せで正しいのはどれか。

1: 記憶障害 - 自律訓練法

2: 失行症 - 回想法

3: 純粋失読 - 認知行動療法

4: 遂行機能障害 - 間隔伸長法

5: 半側空間無視 - プリズム適応療法

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第47問

脳血管障害片麻痺患者の更衣指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 靴下は座位ではく。

2: 靴下の着脱の導入はソックスエイドを用いる。

3: 下衣は非麻痺側下肢から先に通す。

4: 前開き式上衣は先に麻痺側の上肢を通す。

5: かぶり式上衣は先に非麻痺側の上肢を通す。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第28問

40歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。日常生活能力には問題なく、退院を勧められているが、「退院後の生活が不安で自信がない」と退院に踏み切れないでいる。この患者への作業療法士の働きかけで適切でないのはどれか。

1: 作業療法場面での成功体験を積み重ねる。

2: 多少の失敗はおそれないように励ます。

3: 作業検査や知能検査など、客観的データを用いて自信をつけさせる。

4: 退院の不安に対して相談にのる。

5: 外来での作業療法の利用方法を説明する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

43歳の女性。うつ病。半年前に子供が1人暮らしを始めてから気分が落ち込み、布団で寝たままでいることが増えた。家事を夫が行うようになると、「夫に迷惑をかけている自分は生きている価値がない」と口にするようになり、夫に連れられ精神科クリニックを受診した。服薬治療が開始され、症状が改善してきたため外来作業療法が処方された。導入時の作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: スケジュール表に従った参加を促す。

2: 枠組みのある構成的作業を導入する。

3: 患者が作製した作品について賞賛する。

4: 意欲の低下が認められても作業遂行を促す。

5: 体調とともに気分も改善するため心配ないと励ます。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第11問

62歳の女性。多発性硬化症。発症から3年経過。寛解と再燃とを繰り返している。四肢筋力は軽度低下し、表在・深部感覚ともに鈍麻している。最近、疲労の訴えが多い。作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第27問

22歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。高校1年時にうつ状態で3か月入院した。その後、毎年入退院を繰り返し5回目の入院となった。入院後1か月が経過したが、自発性の減退および引きこもりがみられる。また「私の結婚相手を姉に取られた。私の考えがすべて他人に分かってしまい自分がなくなってしまうみたいで困る。他人の声が左の頭に聞こえる。」と訴えている。その時点で作業療法が処方された。作業療法士の対応として適切でないのはどれか。

1: 姉の結婚に対する気持ちを聞く。

2: 日常生活の過ごし方について話し合う。

3: 作業種目について希望を聞く。

4: 参加の意思について聞く。

5: 病棟での他の患者との交流について話を聞く。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第37問

13歳の女子。中学に入学してから頭痛などを理由に欠席が多くなり、2学期からは不登校となった。自宅で母親への暴力がみられるようになったため、精神科を受診し外来作業療法に通うこととなった。作業療法プログラムの留意点で適切でないのはどれか。

1: 同年代の患者との交流を楽しめる機会を提供する。

2: 電子メールなどのコミュニケーション機器の利用法を指導する。

3: 授業の遅れを取り戻すために学習の時間を取り入れる。

4: 1週間の過ごし方を工夫し基本的な生活リズムを整える。

5: 身体運動や創作活動を利用し自己表現の機会を提供する。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

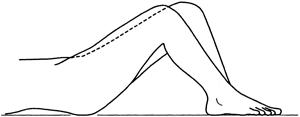

第39回午前:第3問

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 大腿周径

2: 棘果長

3: 股関節の関節可動域

4: 下肢の徒手筋力テスト

5: 下肢の腱反射

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第44問

脳卒中の早期理学療法で誤っているのはどれか。

1: 上下肢の他動運動は発症当日から可能である。

2: 意識障害がなければ徐々に頭部挙上訓練を行う。

3: 収縮期血圧は100 mmHgを超えないようにする。

4: 脈拍は100/分以下に保つようにする。

5: 悪心などの自覚症状の出現で直ちに中止する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第19問

66歳の男性。意識障害で右上肢を下に腹臥位で体動困難となっているところを発見された。両膝、右手首、右肘および右前胸部に多発褥瘡を認め、脱水症を伴うことから発症後数日が経過していると考えられた。保存的加療とともに理学療法が開始され、徐々に意識障害が改善すると、入院後1か月で訓練中に右手のしびれを訴え、図のような手を呈した。この患者の右手に適応となるのはどれか。

1: BFO

2: 虫様筋カフ

3: 短対立装具

4: 手関節駆動式把持装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第44問

急性期脳血管障害に対して、積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。

1: JCS3桁

2: 重度な運動麻痺

3: 神経症状の増悪

4: 収縮期血圧220 mmHg

5: 重篤な全身性合併症

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

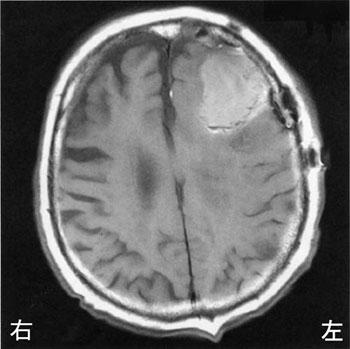

第48回午前:第3問

58歳の男性。脳腫瘍と診断された。頭部MRIを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 体幹失調

2: 視野障害

3: 注意障害

4: 感覚性失語

5: 左半側空間無視

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する