答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第55回 午後 第9問

20件の類似問題

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、下肢Ⅳ。座位にて、肘関節伸展位で肩関節90......

広告

5

第54回 午後

|

理学療法士実地問題

標準

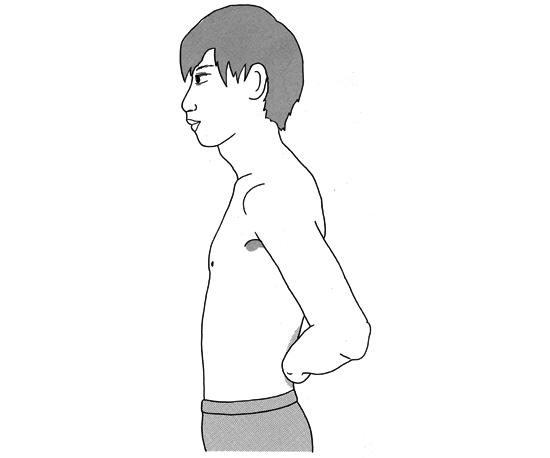

20歳の男性。肩関節の疼痛を訴えている。図に示した状態から手背を腰部から離すように指示したところ、離すことができなかった。筋力低下が疑われるのはどれか。

1

棘下筋

2

棘上筋

3

肩甲下筋

4

小円筋

5

上腕二頭筋

70

第58回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

肩甲骨外転・上方回旋を伴い肩関節屈曲位保持に作用するのはどれか。

1

棘下筋

2

広背筋

3

小円筋

4

前鋸筋

5

菱形筋

70

第59回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

肩甲上腕関節の内旋作用をもつのはどれか。

1

棘下筋

2

広背筋

3

小円筋

4

三角筋後部線維

5

上腕二頭筋長頭

36

第37回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

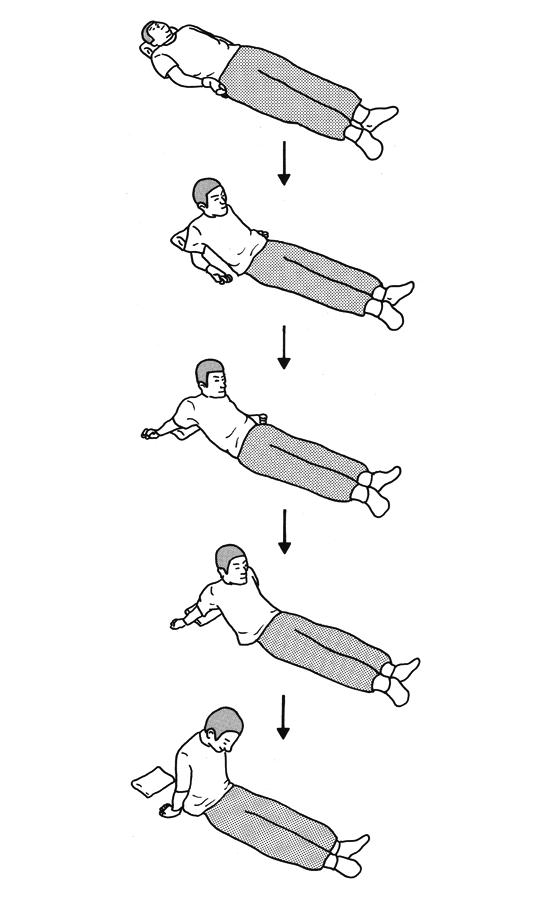

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者の寝返りで使う筋で適切でないのはどれか。

1

大胸筋

2

広背筋

3

上腕三頭筋

4

円回内筋

5

腹斜筋

67

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の残存筋で適切でないのはどれか。

1

僧帽筋

2

三角筋

3

上腕二頭筋

4

尺側手根屈筋

5

長橈側手根伸筋

広告

71

第48回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

立位姿勢で、頭上からバーベルを肩まで下ろす時に遠心性収縮となる筋はどれか。

1

上腕二頭筋

2

腕橈骨筋

3

大菱形筋

4

前鋸筋

5

広背筋

73

第58回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

鉄棒に肩関節屈曲90°、肘関節屈曲90°の肢位で懸垂している状態からゆっくりと体を下降させているとき、遠心性収縮をする筋はどれか。

1

棘上筋

2

広背筋

3

烏口腕筋

4

三角筋前部

5

大胸筋鎖骨部

70

第50回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

基本肢位からの肩関節の運動で正しいのはどれか。

1

広背筋は屈曲に作用する。

2

棘上筋は内転に作用する。

3

大円筋は外旋に作用する。

4

肩甲下筋は内旋に作用する。

5

棘下筋は水平屈曲に作用する。

21

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

Danielsらの徒手筋力テストで筋力4を測定する際に肩関節を内転・内旋位にさせて行うのはどれか。

1

前鋸筋

2

棘下筋

3

肩甲下筋

4

大菱形筋

5

僧帽筋中部線維

60

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

脊髄損傷患者(第7頸髄節まで機能残存)に車椅子駆動訓練を行うとき、最も筋力強化が必要な筋はどれか。

1

橈側手根屈筋

2

上腕二頭筋

3

尺側手根伸筋

4

上腕三頭筋

5

長母指屈筋

広告

30

第49回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類で基本的機能筋に指定されているのはどれか。2つ選べ。

1

上腕三頭筋

2

上腕筋

3

円回内筋

4

橈側手根屈筋

5

深指屈筋

1

第54回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

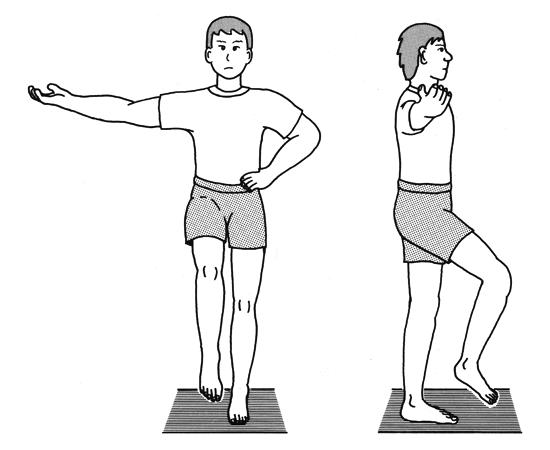

可動域制限のない患者に図のような肢位をとらせたところ5秒間保持できた。Danielsらの徒手筋力テストにおける段階3以上と推測できる筋はどれか。

1

左三角筋中部線維

2

右上腕二頭筋

3

左中殿筋

4

右腸腰筋

5

右前脛骨筋

12

第54回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

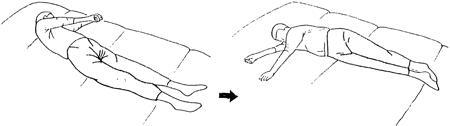

頸髄損傷者の起き上がり動作を図に示す。この患者において機能していると推測される筋はどれか。

1

円回内筋

2

深指屈筋

3

上腕三頭筋

4

長母指伸筋

5

尺側手根伸筋

14

第55回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

65歳の男性。変形性頸椎症。2年前から肩こりがあり、2か月前から頸部伸展時に右手の母指にしびれが出現し、右上肢のだるさと脱力感を自覚するようになった。下肢の症状やバランス不良はみられない。右上肢において筋力低下が最も生じやすいのはどれか。

1

三角筋

2

上腕三頭筋

3

上腕二頭筋

4

尺側手根屈筋

5

長橈側手根伸筋

44

第38回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

肩関節の内転に作用しないのはどれか。

1

棘上筋

2

烏口腕筋

3

大円筋

4

大胸筋

5

肩甲下筋

広告

71

第46回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

筋と基本肢位からの肩関節運動の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1

棘上筋 — 外転

2

大円筋 — 屈曲

3

小円筋 — 内旋

4

広背筋 — 伸展

5

烏口腕筋 — 伸展

69

第51回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

肩関節外転方向で上肢を挙上するとき最も関与が少ない筋はどれか。

1

棘上筋

2

三角筋

3

前鋸筋

4

僧帽筋

5

肩甲挙筋

8

第39回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

肩甲上神経の支配筋はどれか。

1

前鋸筋

2

肩甲挙筋

3

菱形筋

4

広背筋

5

棘下筋

52

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

ダニエルスらの徒手筋力テストで筋力4(Good)を検査する際に肩関節を内転・内旋位で行うのはどれか。

1

僧帽筋中部線維

2

前鋸筋

3

肩甲下筋

4

棘下筋

5

大・小菱形筋

70

第51回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

肩関節の外旋筋はどれか。

1

肩甲下筋

2

広背筋

3

三角筋前部

4

小円筋

5

大胸筋

広告