第36回午前第27問の類似問題

第57回午後:第4問

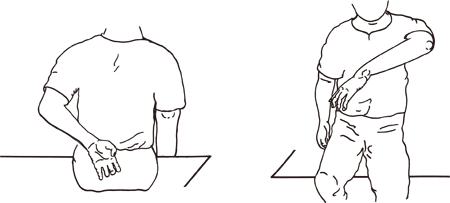

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第7問

82歳の女性。脳卒中後の右片麻痺。プラスチック製短下肢装具を装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。右立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。装具に修正を加えたところ歩容は改善した。装具に加えた修正はどれか。

1: 装具の高さをヒラメ筋の起始部付近まで低くした。

2: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)した。

3: 中足指節関節部から遠位を切除した。

4: アーチサポートを挿入した。

5: 足部のベルクロの固定を緩めた。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

45歳の男性。半年前から左上肢遠位部の脱力、3か月前から左上肢の筋萎縮と右上肢の脱力、さらに最近歩行障害と構音障害を認めるようになり、神経内科で筋萎縮性側索硬化症と診断された。現時点で認められる可能性が高いのはどれか。

1: 褥 瘡

2: 振動覚低下

3: 眼球運動障害

4: 膀胱直腸障害

5: Hoffmann反射陽性

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第5問

70歳の男性。2年前に脳卒中による左片麻痺を発症した。Brunnstrom法ステージは上肢と手指はⅡで、下肢はⅢである。左半側空間無視を認める。FIMでは、セルフケアの6項目と移乗の3項目は4点で、車椅子での移動項目は3点である。自宅でのリハビリテーションに際し優先されるべき目標はどれか。

1: 移乗動作の向上

2: 屋内杖歩行の自立

3: 左手指機能の向上

4: 車椅子駆動操作の自立

5: 左半側空間無視の改善

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第19問

70歳の男性。左被殻出血発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢II、下肢III。歩行は四点杖を使用し、屋内歩行は自立している。立ち上がりは手すりか杖を使用すればかろうじて可能である。左上肢の支持がないとバランスを崩すが、体幹か下肢が壁などに接していれば立位の保持は可能である。この患者が自動的な諸機能のない洋式トイレを使用した場合に転倒の危険性が高いのはどれか。

1: 便器の蓋を開ける。

2: 便座に座る。

3: 清拭をする。

4: 便座から立ち上がる。

5: ズボンを上げる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1: バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2: 安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3: 安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4: ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5: ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

55歳の男性。倒れてきた本棚により右肘上部を圧迫され正中神経麻痺を生じた。約1か月経過したが、右上肢の運動障害と感覚障害を認めていることから装具療法を行うことになった。使用する装具で正しいのはどれか。

1: 長対立装具

2: IP伸展補助装具

3: ナックルベンダー

4: Thomas型懸垂装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:1

- 解説:この患者は高位型の正中神経麻痺を持っており、長対立装具が適切な装具療法となります。他の選択肢は、それぞれ異なる神経麻痺や状況に対応する装具です。

- 長対立装具は、高位型の正中神経麻痺による祈祷肢位変形に対して適応となる。この患者の症状に適切な装具であるため、正しい選択肢です。

- IP伸展補助装具は、マレットフィンガーなどIP関節の屈曲拘縮に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- ナックルベンダーは、MP関節を屈曲位にさせることで機能的肢位を保ち、把持を行いやすくする装具である。尺骨神経麻痺による鷲手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- Thomas型懸垂装具は、高位型の橈骨神経麻痺による下垂手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- コックアップ・スプリントは、手関節背屈位保持のために用いられる。高位型の橈骨神経麻痺や橈骨遠位端骨折などに対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第6問

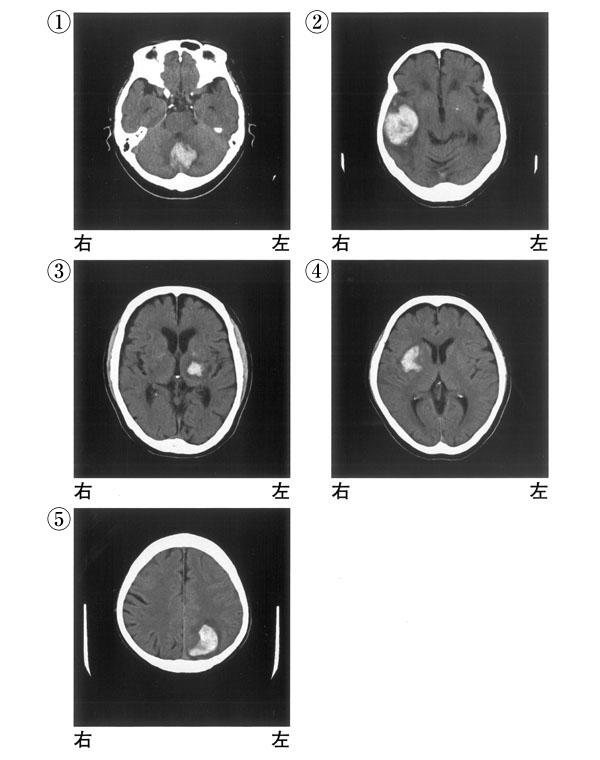

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第8問

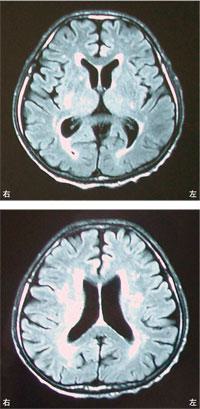

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

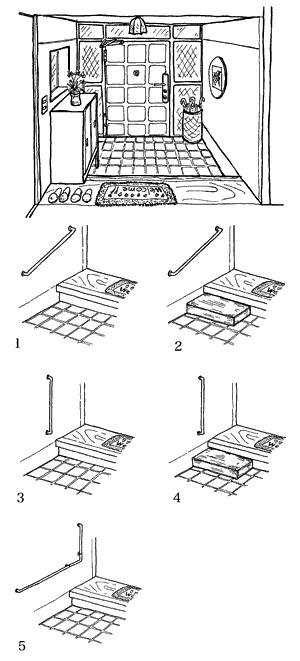

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第6問

87歳の女性。脳卒中による重度の右片麻痺。回復期リハビリテーション病棟に入院中。座位での基本動作は自立。認知機能は保たれている。短下肢装具と4点杖で5 mまでは自力での歩行が可能。介助があればT字杖で20 m程度の歩行は可能。ここ2か月は状態に大きな変化はみられない。最近、介護老人保健施設への退院が決まった。退院後の生活上の移動手段で実用的なのはどれか。

1: T字杖を使用した介助歩行

2: 4点杖を使用した自力歩行

3: 4点杖を使用した介助歩行

4: 手すりを利用した自力歩行

5: 車椅子

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第5問

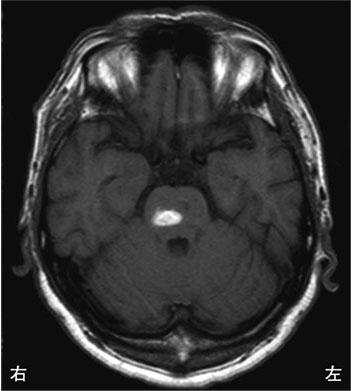

55歳の男性。突然のめまいを自覚し、歩行困難を呈したため搬送された。頭部MRIのTI強調像を示す。みられる所見はどれか。

1: JCSⅢ-100

2: 左顔面の痛覚低下

3: 左上肢の小脳失調

4: 右上肢の運動麻痺

5: 左下肢の深部感覚低下

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

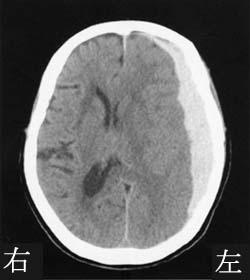

第48回午後:第13問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。外科的手術が行われたが、片麻痺を伴う左大脳半球障害を残した。出現しやすい症状はどれか。

1: 右の方ばかりを見る。

2: 家族の顔が認識できない。

3: 服の裏表を間違えて着る。

4: 自分の右手足は動くと言う。

5: スプーンを逆さまに持って使う。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第9問

21歳の男性。8か月前、交通事故で頸髄損傷によって四肢麻痺となった。斜面台による起立訓練中に頭痛を訴えた。上半身の著明な発汗がみられ、脈拍は42/分であった。適切でないのはどれか。

1: 意識障害を確認する。

2: 血圧を測定する。

3: 頭部を低くする。

4: 留置バルーンカテーテルを開放する。

5: 便通を確認する。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

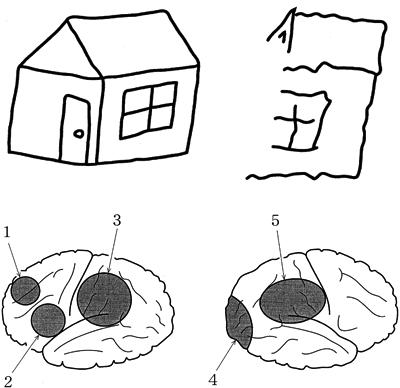

第39回午前:第6問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。上左図の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、上右図のように描いた。病巣部位として考えられるのはどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第17問

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。発症10日目に数分の端座位保持が可能となったが、立位保持は介助でかろうじて可能であった。この時点で適切な治療計画はどれか。2つ選べ。

1: 頸部右回旋位を徒手的に矯正する。

2: 左上肢を意識させる。

3: 左下肢をナイトブレースで固定する。

4: 左下肢への荷重を促す。

5: 電動車椅子操作の訓練を行う。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

74歳の女性。6か月前に左被殻出血を発症して、軽度の右片麻痺を呈している。くしを歯ブラシのように使おうとしたり、スプーンの柄に食物を乗せようとする行動がみられた。この患者の症状はどれか。

1: 観念失行

2: 構成失行

3: 着衣失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する