第54回午後第56問の類似問題

第55回午後:第90問

心室中隔欠損症で正しいのはどれか。

1: チアノーゼを生じる。

2: 動脈管が開存している。

3: 卵円孔の閉鎖不全である。

4: 肺血流量は正常時よりも多くなる。

5: 大動脈から肺動脈に直接血液が流れる。

- 答え:4

- 解説:心室中隔欠損症は、心室中隔の形成不全により、心室中隔の一部または全部が欠損する病態です。これにより、肺血流量が増加し、肺高血圧症が進行することがあります。

- チアノーゼは、心室中隔欠損症において肺高血圧症が進行し、右-左短絡となる場合に生じる(Eisenmenger症候群)。ただし、これは心室中隔欠損症の全ての症例で起こるわけではないため、正しい選択肢ではありません。

- 動脈管が開存しているのは、動脈管開存症であり、心室中隔欠損症とは異なる病態です。従って、この選択肢は正しくありません。

- 卵円孔の閉鎖不全は、卵円孔開存症と呼ばれる病態であり、心室中隔欠損症とは異なります。この選択肢は正しくありません。

- 心室中隔欠損症では、出生後、肺血管抵抗が徐々に下がってくると、肺血流増加が顕著になります。その持続により、肺血管床の閉塞性病変、肺高血圧症が進行することがあります。この選択肢が正しいです。

- 大動脈から肺動脈に直接血液が流れるのは、動脈管開存症であり、心室中隔欠損症とは異なる病態です。この選択肢は正しくありません。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第7問

正しいのはどれか。

1: 眼動脈は外頸動脈からの分枝である。

2: 後下小脳動脈は椎骨動脈からの分枝である。

3: 脳底動脈は左右内頸動脈が結合したものである。

4: 前交通動脈は中大脳動脈からの分枝である。

5: 後大脳動脈は椎骨動脈からの分枝である。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第64問

心音または心電図波形と心周期における現象との組合せで正しいのはどれか。

1: 心音のⅠ音 ── 僧帽弁の閉鎖

2: 心音のⅡ音 ── 大動脈弁の開放

3: 心電図のP波 ── His束の伝導

4: 心電図のQRS波 ── 洞房結節の伝導

5: 心電図のT波 ── 心室筋の脱分極

- 答え:1

- 解説:この問題では、心音や心電図波形とそれらが示す心周期の現象との正しい組み合わせを選ぶ必要があります。心音は心臓の弁の開閉による音であり、心電図波形は心臓の電気的活動を示します。

- 心音のⅠ音は、僧帽弁と三尖弁の閉鎖音であり、心房収縮時に起こります。これは正しい組み合わせです。

- 心音のⅡ音は、肺動脈弁および大動脈弁の閉鎖音であり、心室収縮時に起こります。大動脈弁の開放ではなく、閉鎖が正しいため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のP波は、心房の脱分極(興奮)を示し、心房収縮の開始を示します。His束の伝導はP波とQ波の間で起こるため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のQRS波は、心室中隔と心室筋の脱分極(興奮)を示し、心室収縮の開始を示します。洞房結節の伝導はP波の開始点であるため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のT波は、心室の再分極を示し、心室収縮の終了と心室弛緩の開始を示します。心室筋の脱分極はQRS波で示されるため、この選択肢は誤りです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第3問

呼吸器について正しいのはどれか。

1: 両肺の下葉先端を肺尖という。

2: 肺葉は左三葉、右二葉である。

3: 肺胞の全表面積は約85 m2である。

4: 左気管支は右気管支に比べて異物が侵入しやすい。

5: 肺の上縁は第一肋骨の直下にある。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第2問

呼吸器の構造について正しいのはどれか。

1: 肺は左右とも3葉からなる。

2: 肺胸膜は胸壁の内表面を覆う。

3: 気管は第1胸椎の高さで左右の主気管支に分かれる。

4: 気管・気管支には多数のリンパ節が存在する。

5: 主気管支からの分枝は左右対称である。

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第56問

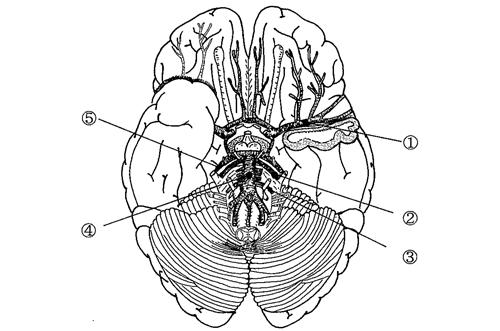

図に示す血管名で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①中大脳動脈

2: ②椎骨動脈

3: ③上小脳動脈

4: ④脳底動脈

5: ⑤内頸動脈

- 答え:1 ・4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第57問

正しいのはどれか。

1: 食道は上行大動脈の腹側にある。

2: 胃底部は横隔膜と接する。

3: 胆嚢は肝臓の頭側に接する。

4: 総肝管は十二指腸に開口する。

5: 膵頭部は脾臓に接する。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第17問

正しいのはどれか。

1: 気管は食道の背側に位置する。

2: 気管は第2胸椎の高さで左右に分岐する。

3: 気管支は心臓の前面で肺に入る。

4: 気管支の最末梢は区域気管支である。

5: 気管支周辺には多数のリンパ節がある。

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第15問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: リンパ節には皮質と髄質とがある。

2: リンパ管には弁がほとんどない。

3: 胸管は乳び槽から起こる。

4: 胸管は右鎖骨下静脈に入る。

5: 右腰リンパ本幹は右リンパ本幹に入る。

- 答え:1 ・3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第58問

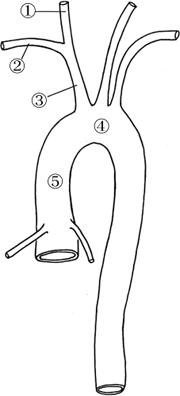

正面から見た大動脈の模式図を示す。番号と血管名の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①――右総頸動脈

2: ②――右鎖骨下動脈

3: ③――下行大動脈

4: ④――胸大動脈

5: ⑤――腕頭動脈

- 答え:1 ・2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第58問

呼吸器の解剖について正しいのはどれか。

1: 細気管支には軟骨がある。

2: 胸膜腔は吸気時に拡大する。

3: 肺の栄養血管は肺動脈である。

4: 肺尖は鎖骨と同じ高さに位置する。

5: 右主気管支は左主気管支よりも短い。

- 答え:5

- 解説:この問題では、呼吸器の解剖に関する知識を問うています。選択肢の中で正しいものを選ぶことが求められています。

- 細気管支には軟骨がありません。細気管支の上皮下には軟骨は見られず、平滑筋と弾性線維からなります。気管の前壁から側壁にかけては馬蹄形の気管軟骨が存在します。

- 胸膜腔は吸気時に拡大するのではなく、縮小します。胸膜腔は肺と胸郭の間に見られる空間で、吸気時には肺の拡大により胸膜腔は縮小し、呼気の際にはその逆で、肺の縮小により胸膜腔は拡大します。

- 肺の栄養血管は肺動脈ではなく、気管支動脈です。肺動脈と肺静脈は肺の機能血管であり、肺のガス交換を担当しています。

- 肺尖は鎖骨と同じ高さに位置するのではなく、鎖骨よりも2~3 cm上方に位置します。肺尖は肺の上端で鈍円をなす部分です。

- 正しい選択肢です。右主気管支は短くて太く、左主気管支はこれに比べて長く細い。また、正中線となす角は右主気管支が25°、左主気管支が45°である。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第2問

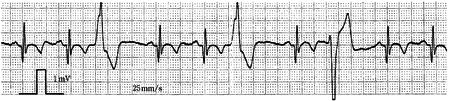

心電図を以下に示す。不整脈として考えられるのはどれか。

1: 二段脈

2: 房室ブロック

3: 右脚ブロック

4: 上室性期外収縮

5: 多源性心室期外収縮

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第15問

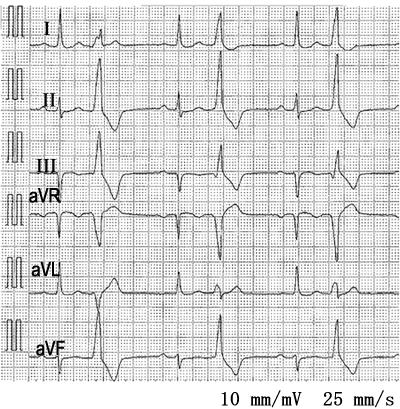

肢誘導における心電図を示す。正しいのはどれか。

1: 心房細動

2: 心房粗動

3: Ⅱ度房室ブロック

4: 心室期外収縮

5: 心室頻拍

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第34問

心電図で正しいのはどれか。

1: 通常、横軸の1 mmは0.5秒に相当する。

2: 第I誘導は、左足と右手の電位差を導出している。

3: 胸部誘導は心筋の前額面における脱分極を導出している。

4: QRSは心室全体への興奮の拡がりを意味している。

5: T波は心房の再分極によって生じる。

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第57問

左肺の内側面が接するのはどれか。2つ選べ。

1: 食道

2: 奇静脈

3: 大動脈弓

4: 上大静脈

5: 下大静脈

- 答え:1 ・3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第65問

心室収縮期に生じているのはどれか。2つ選べ。

1: 三尖弁開放

2: 僧帽弁閉鎖

3: 大動脈弁閉鎖

4: 肺動脈圧低下

5: 肺動脈弁開放

- 答え:2 ・5

- 解説:心室収縮期は、心室圧の早期上昇、房室弁の閉鎖から大動脈弁の閉鎖、拡張期の開始に至るまで持続する。この期間には、僧帽弁が閉鎖し、肺動脈弁が開放される。

- 三尖弁は、心室拡張期の始めに開放するため、心室収縮期には開放していません。

- 心室筋が収縮を始めると、心室内圧が上昇する。これによって左心室と左心房の間にある僧帽弁(左房室弁)が閉鎖する。このため、選択肢2は正しいです。

- 心室内圧が大動脈圧よりも高くなることにより、圧差によって大動脈弁が開放する。選択肢3は、心室収縮期には大動脈弁が開放されるため、間違いです。

- 肺動脈圧は、心室拡張期に低下する。一般に、肺動脈圧の正常値は収縮期圧15~30 mmHg、拡張期圧2~8 mmHgである。選択肢4は、心室収縮期には関係がないため、間違いです。

- 心室収縮期の駆出期に入ると、心室内圧が動脈圧よりも高くなるため、大動脈弁と肺動脈弁が開放し、血液が動脈に駆出される。このため、選択肢5は正しいです。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第58問

肝臓とその脈管系について誤っているのはどれか。

1: 肝臓は胃の前壁と接する。

2: 肝右葉は左葉より大きい。

3: 肝横隔面上縁は第5肋骨の高さにある。

4: 肝静脈は下大静脈に連なる。

5: 肝臓へ酸素を供給する血管は門脈である。

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第58問

膵臓で正しいのはどれか。

1: 膵頭は脾臓に接する。

2: 膵尾は十二指腸に接する。

3: 膵管は十二指腸に開口する。

4: 膵体は横行結腸前面を横走する。

5: Langerhans〈ランゲルハンス〉島は膵頭に多く存在する。

- 答え:3

- 解説:膵臓は腹部に位置し、膵頭、膵体、膵尾の3部に分かれています。膵臓は消化酵素を分泌する外分泌腺と、インスリンやグルカゴンを分泌する内分泌腺の両方を持っています。

- 選択肢1は間違いです。膵頭は十二指腸の下行部に接しています。

- 選択肢2は間違いです。膵尾は脾臓の脾門に接しています。

- 選択肢3は正しいです。膵管は外分泌腺の導管で、総胆管とともに大十二指腸乳頭に開口します。また、一部は副膵管として小十二指腸乳頭に開口します。

- 選択肢4は間違いです。膵体は脊柱前面を横走しています。

- 選択肢5は間違いです。内分泌腺であるLangerhans島(膵島)は、膵頭には少なく、膵尾に多く存在します。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第62問

頸動脈洞反射で正しいのはどれか。

1: 頻脈になる。

2: 血圧が上昇する。

3: 化学的刺激によって生じる。

4: 求心路は舌下神経を介する。

5: 遠心路は迷走神経を介する。

- 答え:5

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第3問

正しいのはどれか。

1: 気管は食道の背側に位置する。

2: 気管支は第3胸椎の高さで分岐する。

3: 気管支は左右対称である。

4: 気管支の粘膜には線毛がある。

5: 気管支は副交感神経の興奮で拡張する。

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する