第51回午前第36問の類似問題

第38回午前:第20問

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1: 体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2: 椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3: 椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4: レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5: 臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。

2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。

3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。

4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。

5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

股関節亜脱臼を伴う痙直型両麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 股関節装具を装着して歩行

2: トランポリンを使用して跳躍

3: 起立台を使用して持続ストレッチ

4: クローラーを利用して四つ這い

5: テーブルを利用して膝立ち

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第42問

脳卒中痙性片麻痺の歩行の特徴について正しいのはどれか。

1: 分回し歩行

2: 加速歩行

3: 小刻み歩行

4: 健側立脚期の短縮

5: 患側足尖内側縁での接地

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第75問

脳性麻痺で正しい組合せはどれか。

1: 片麻痺-上肢よりも下肢に強い麻痺がある。

2: 両麻痺-下肢よりも上肢に強い麻痺がある。

3: 両麻痺-麻痺の強さに左右差はない。

4: アテトーゼ-下肢よりも上肢に顕著に現れる。

5: 四肢麻痺-体幹機能は保たれる。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第16問

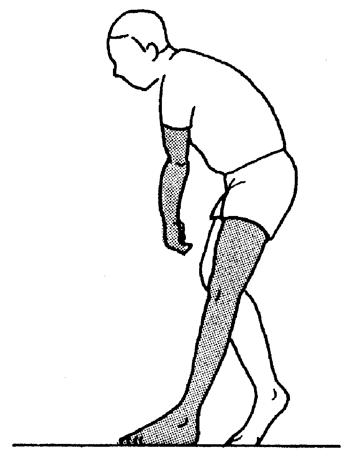

3歳の男児。痙直型右片麻痺。図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

1: 逃避反射

2: 陽性支持反応

3: 交叉性伸展反射

4: 緊張性迷路反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:2 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

脳卒中による左片麻痺患者で、麻痺側立脚相に図のような異常歩行がみられた。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側に荷重してのブリッジ

2: 腹筋群の促通

3: 下腿三頭筋の持続的伸張

4: 背屈制限付き短下肢装具の使用

5: 足背屈筋群の機能的電気刺激

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第20問

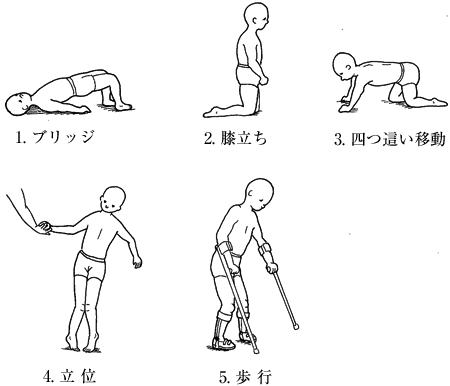

4歳の男児。痙直型両麻痺。平行棒内両手支持での立位保持は可能だが、はさみ状歩容である。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者の発症後初期の安静臥床時における患側上肢の肢位で誤っているのはどれか。 ア.側臥位では患側を上にする。イ.背臥位では肩の下に枕を置く。ウ.肘は90゚屈曲位に置く。エ.手は心臓より低い位置に置く。オ.母指は対立位に置く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第67問

脳性麻痺児のADLで適切でないのはどれか。

1: 座位は腹臥位→四つ這い位→座位の順で行うのが容易である。

2: 痙直型では割り座位が安定するので奨励する。

3: 痙直型では男子用トイレでは体幹支持バーが介助に有効である。

4: アテトーゼ型では滑り止めマットなどで食器を固定すると良い。

5: アテトーゼ型では足で蹴って車椅子駆動を行う。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第47問

GMFCSレベルⅡの痙直型脳性麻痺児に対する運動指導で最も適しているのはどれか。

1: 車椅子の駆動練習

2: 割り座での座位練習

3: 歩行補助具なしでの歩行練習

4: バニーホッピングによる四つ這い移動練習

5: スタンディングボードを用いての立位練習

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第59問

脳卒中片麻痺の肩手症候群で誤っているのはどれか。

1: 手指の腫脹から始まる。

2: ブルンストローム法ステージ上肢IV以上で起こりやすい。

3: 肩甲骨は内転・下方回旋をとりやすい。

4: 肩の他動的外転・外旋が制限されやすい。

5: 鎮痛にはTENSが用いられる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

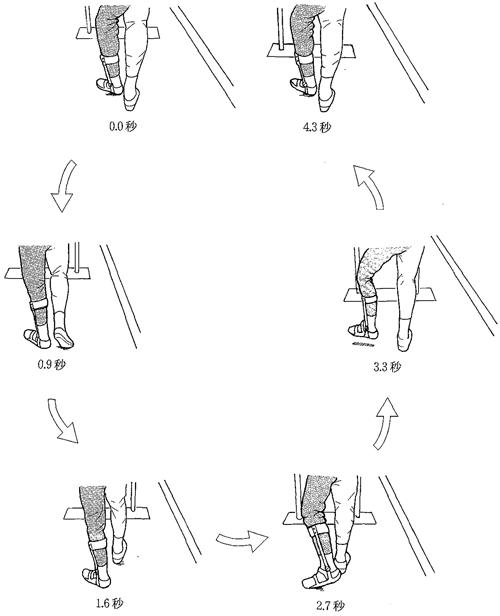

第42回午前:第16問

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

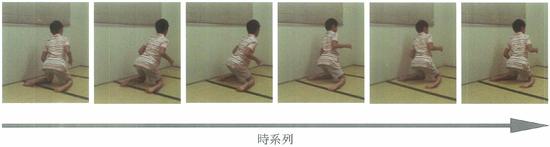

第43回午前:第30問

12歳の女児。痙直型両麻痺。膝歩きの様子を示す。本児の異常な膝歩き動作の原因として可能性が低いのはどれか。

1: 体幹伸展筋群の過活動

2: 腹筋群の低活動

3: 股関節伸筋群の低活動

4: 股関節屈筋群の過活動

5: 股関節内転筋群の過活動

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第57問

アテトーゼ型脳性麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 脊柱を伸展位にして寝返り訓練

2: 緊張性頸反射の抑制

3: 頭部を正中位にして立ち上がり訓練

4: 足底を全面接地して立位バランス訓練

5: パラシュート反応を誘発して上肢の外転

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

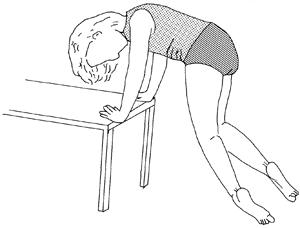

第44回午前:第30問

10歳の女児。痙直型両麻痺。移動には四つ這い、歩行器での歩行および車椅子自走を併用している。この女児が立ち上がろうとして図のような姿勢になった。原因として考えられるのはどれか。

1: 緊張性迷路反射の残存

2: 膝関節伸展可動域の低下

3: 下肢の左右分離運動困難

4: 上肢の屈曲共同運動の出現

5: 緊張性対称性頸反射の残存

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

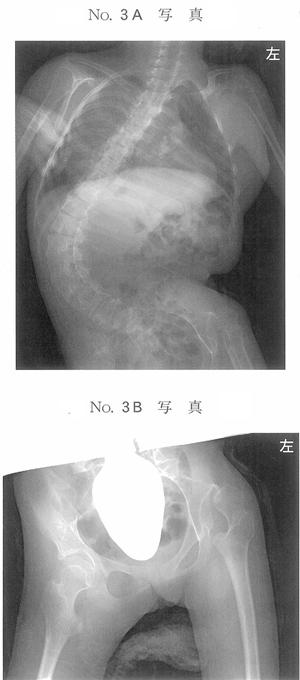

第41回午前:第13問

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第28問

アテトーゼ型脳性麻痺について誤っているのはどれか。

1: 痙直型より少ない。

2: 原始反射が残存しやすい。

3: 不随意運動を主症状とする。

4: 上肢より下肢の障害が重度であることが多い。

5: 成人以降の二次障害として頸椎症性脊髄症がある。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第17問

6歳の痙直型脳性麻痺児。図はバルーン上で動的座位バランスを促す訓練の開始姿勢である。望ましくない反応はどれか。

1: バルーン上で万歳をしたとき、頭頸部と体幹を垂直に維持する。

2: バルーンを斜め前方に動かしたとき、両上肢が斜め後方に挙上する。

3: バルーンを斜め後方に動かしたとき、両上肢が斜め前方に挙上する。

4: バルーンを後方に動かしたとき、両上肢が後方に挙上する。

5: バルーンを右に動かしたとき、左上下肢が側方に挙上する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する