答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第50回 午前 第12問

20件の類似問題

4歳の男児。痙直型両麻痺。GMFCS(gross motor function classification system)レベルⅢ。立位姿勢を図に......

広告

16

第57回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

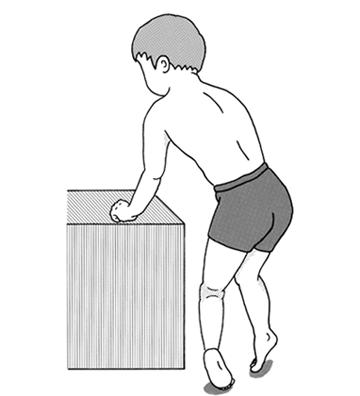

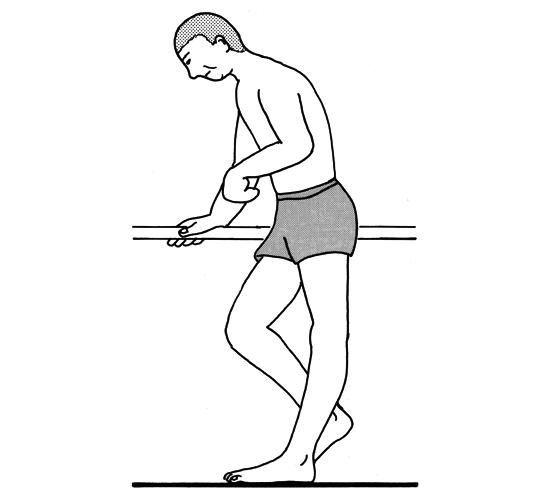

12歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢで、立位では図のような姿勢を示す。治療方針として優先されるのはどれか。

1

長下肢装具を作製する。

2

体幹筋の同時収縮を促す。

3

選択的後根切断術を検討する。

4

歩行練習での介助量を減らす。

5

上肢での支持能力を向上させる。

14

第46回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

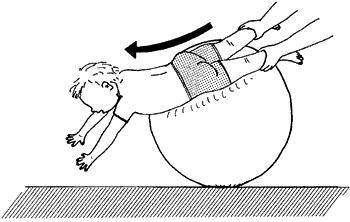

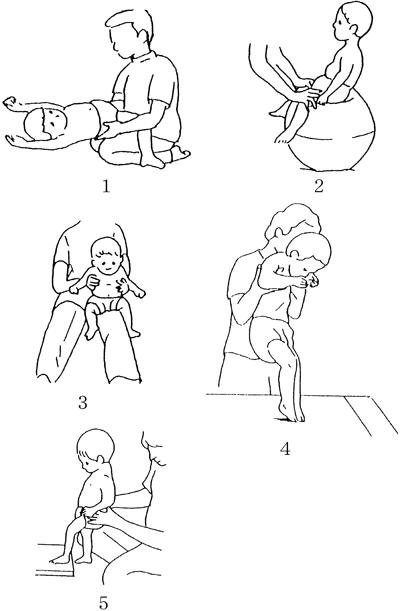

4歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。図のような理学療法を行っている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1

上肢パラシュート反応の促通

2

股関節内転筋の緊張抑制

3

股関節伸展筋の促通

4

体幹伸展筋の促通

5

膝屈曲筋の促通

20

第41回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

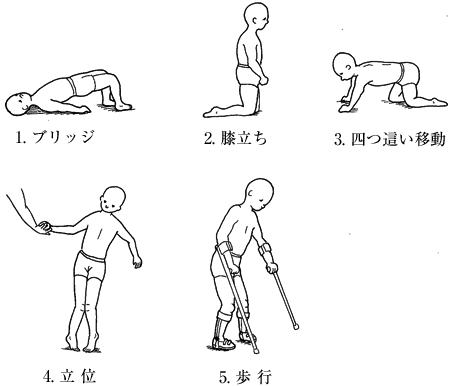

4歳の男児。痙直型両麻痺。平行棒内両手支持での立位保持は可能だが、はさみ状歩容である。運動療法で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

76

第37回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

痙直型両麻痺児の理学療法で正しいのはどれか。

1

股関節伸筋の抑制

2

ハムストリングスの促通

3

股関節外転筋の抑制

4

下腿三頭筋の抑制

5

足指屈筋群の促通

20

第52回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

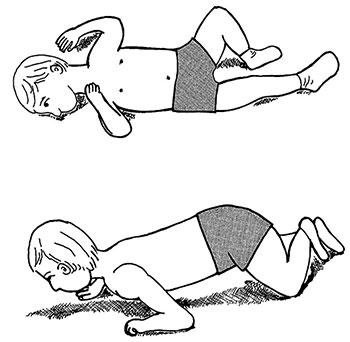

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1

下肢の筋力増強

2

介助下での歩行練習

3

椅子からの立ち上がり練習

4

立位での陽性支持反射の促通

5

座位での体幹の立ち直り反応の促通

広告

58

第35回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

股関節亜脱臼を伴う痙直型両麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1

股関節装具を装着して歩行

2

トランポリンを使用して跳躍

3

起立台を使用して持続ストレッチ

4

クローラーを利用して四つ這い

5

テーブルを利用して膝立ち

10

第49回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先度が高いのはどれか。

1

電動車椅子の購入を家族に提案する。

2

下肢の漸増抵抗運動を行う。

3

四つ這い移動の練習を行う。

4

松葉杖歩行の練習を行う。

5

体幹装具を装着させる。

15

第47回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先順位が高いのはどれか。

1

AFOを装着させ歩行時の内反尖足を矯正する。

2

体幹装具を装着させ歩行時の姿勢を矯正する。

3

松葉杖歩行の練習を行う。

4

四つ這い移動の練習を行う。

5

電動車椅子の購入を家族に提案する。

59

第36回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

痙直型両麻痺児の理学療法で誤っているのはどれか。

1

体幹の回旋運動を促す。

2

端座位で骨盤後傾運動を促す。

3

両足の交互運動を促す。

4

両足を開いて体重移動を促す。

5

腹筋群と殿筋群との同時収縮を促す。

31

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

1歳2か月の男児。6か月健康診査で運動発達遅滞を指摘され、地域の療育センターを紹介された。痙直型両麻痺と診断され、週1回の外来理学療法が開始された。現在、首が座り上肢を支持して数秒間のみ円背姿勢で床座位保持が可能となった。この時期のホームプログラムとして適切なのはどれか。

1

下肢の保護伸展反応の促通

2

上肢の他動的可動域訓練

3

腹臥位での体幹伸展運動

4

四つ這い位保持訓練

5

介助歩行

広告

24

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

9歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。介助なしに歩行可能で、椅子からの立ち上がりも可能であるが、階段昇降はできない。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1

大腿四頭筋の筋力維持訓練

2

体幹装具装着での歩行訓練

3

下腿三頭筋の伸張運動

4

四つ這い移動運動

5

徒手的胸郭拡張訓練

95

第38回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

麻痺と下肢装具との組合せで正しいのはどれか。

1

弛緩型片麻痺-骨盤帯付長下肢装具

2

痙直型脳性麻痺-交互歩行装具(RGO:Reciprocating Gait Orthosis)

3

大腿神経麻痺-PTB免荷装具

4

腓骨神経麻痺-靴べら型装具

5

脛骨神経麻痺-後方制動足継手付短下肢装具

57

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

麻痺と下肢装具との組合せで正しいのはどれか。

1

痙直型片麻痺-骨盤帯付長下肢装具

2

強剛型両麻痺-交互歩行装具(RGO:Reciprocating Gait Orthosis)

3

大腿神経麻痺-PTB式免荷装具

4

脛骨神経麻痺-後方制動足継手付短下肢装具

5

腓骨神経麻痺-靴べら型短下肢装具

47

第53回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

GMFCSレベルⅡの痙直型脳性麻痺児に対する運動指導で最も適しているのはどれか。

1

車椅子の駆動練習

2

割り座での座位練習

3

歩行補助具なしでの歩行練習

4

バニーホッピングによる四つ這い移動練習

5

スタンディングボードを用いての立位練習

27

第50回 午後

|

理学療法士専門問題

最重要

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)に対する理学療法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1

四つ這い移動練習

2

脊柱の可動域運動

3

電動車椅子操作の練習

4

短下肢装具装着での立位バランス練習

5

台やテーブルを利用した立ち上がり練習

広告

13

第54回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1

踵部の補高

2

短下肢装具の使用

3

膝屈曲位での立位保持練習

4

前脛骨筋の治療的電気刺激

5

下腿三頭筋へのタッピング

16

第56回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

8歳の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。背臥位姿勢と引き起こし時に図のように対応する。この児の車椅子の設定として適切なのはどれか。

1

座面を床面と平行にする。

2

平面形状の座面を使用する。

3

胸と骨盤をベルト固定する。

4

背もたれの高さは肩までとする。

5

背もたれの角度は床面と垂直に固定する。

27

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

5歳の女児。痙直型両麻痺。頸定は6か月、寝返りは11か月、座位は2歳で可能となった。現在、平行棒内で裸足での立位保持は可能だが歩行は自立していない。小学校入学時に使用する可能性が最も低いのはどれか。

1

歩行器

2

バギー

3

転倒保護帽

4

短下肢装具

5

ロフストランドクラッチ

21

第37回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

痙直型両麻痺児に対する運動療法で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

13

第55回 午後

|

理学療法士実地問題

標準

8歳の男児。脳性麻痺による痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢであり、床上はバニーホッピングで移動している。学校内の移動は車椅子駆動で自立している。車椅子の設定で正しいのはどれか。

1

ヘッドサポートをつける。

2

座面高は標準より高くする。

3

背もたれの高さは肩までとする。

4

背もたれはリクライニング式にする。

5

フットサポートはスイングアウト式にする。

広告