第50回午前第5問の類似問題

第34回午前:第21問

24歳の男性。会社員。オートバイによる自損事故で外傷性脳損傷となった。受傷後2か月経過。抗てんかん薬を内服中。意識は清明。易怒的である。左不全片麻痺と軽度失調症とを認める。歩行は短下肢技装具で自立。ADLはほぼ自立しているが、病室を間違えたり、他患者とけんかするなどの問題があった。社会復帰の準備を始めるにあたり誤っているのはどれか。

1: 病前の教育歴、社会歴を調べる。

2: 記憶、情動制御など高次脳機能を評価する。

3: IADL能力を把握する。

4: 現状での作業能力を検査する。

5: 会社の上司に復職準備を依頼する。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第44問

適切でない組合せはどれか。ただし、片麻痺は右で、ブルンストローム法ステージは上肢・手指の順。右利きとする。

1: II・II-非麻痺側での箸の練習をする。

2: III・IV-麻痺側で受話器を取って耳に当てる。

3: IV・V-麻痺側を調理の補助手として使う。

4: IV・V-手さげカバンを麻痺側肘にかける。

5: V・VI-両手で洗濯物を干す。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

50歳の女性。左椎骨動脈解離によるWallenberg症候群で3週経過した。四肢に麻痺と高次脳機能障害はないが、摂食嚥下障害があり経鼻経管栄養が開始された。嚥下造影では咽頭収縮不良による左側咽頭通過障害を認め、唾液を常にティッシュで拭っている状態である。発熱はなく、呼吸状態は安定している。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 間接訓練は禁忌である。

2: 頸部左回旋して嚥下する。

3: 間欠的経管栄養の適応はない。

4: 垂直座位で唾液の誤嚥を防ぐ。

5: 頸部の筋力訓練は禁忌である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第7問

79歳の女性。脳卒中後の左片麻痺。プラスチックAFOを装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。左立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。歩容を改善するために有用な方法はどれか。

1: 外側フレアを付ける。

2: 足部のベルクロの固定を緩める。

3: 装具の高さを下腿中央付近まで低くする。

4: 装具の中足指節関節部から遠位部を切除する。

5: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

80歳の女性。多発性脳梗塞。動作の観察から、明らかな運動麻痺はみられないが軽度の感覚障害が予想される。軽度の認知症があり、口頭での詳細な手順の説明は理解しにくい。深部感覚検査として適切なのはどれか。

1: 非検査肢の自動運動による模倣試験

2: 非検査肢の他動運動による模倣試験

3: 検査肢の自動運動による再現試験

4: 検査肢の他動運動による再現試験

5: 関節定位覚(母指探し)検査

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

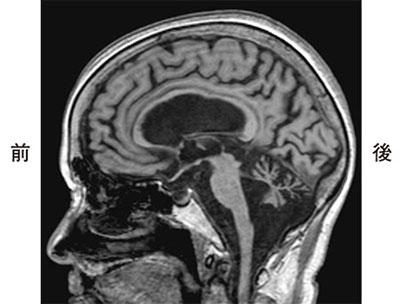

第44回午前:第21問

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。萎縮が認められる部位はどれか。2つ選べ。

1: 脳 梁

2: 小 脳

3: 後頭葉

4: 帯状回

5: 脳幹部

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

21歳の男性。運送会社勤務。外傷性脳損傷。事故後3か月経過。麻痺はなく身辺動作は可能であるが時々促しが必要である。外出の目的や頼まれた用事を途中で忘れてしまう。課題遂行を習慣化するための方法で適切でないのはどれか。

1: 作業を簡略化し繰り返す。

2: 自分なりの作業方法を選択する。

3: 作業予定と進行度とを照合する。

4: メモを利用する。

5: 忘れた課題を時間をかけて思い出す。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

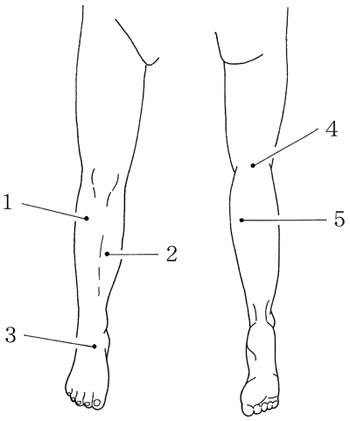

第40回午前:第37問

50歳の男性。生来健康であったが、大量飲酒で泥酔した翌朝から右下垂足を呈するようになった。この神経麻痺に対して低周波治療を行う際の運動点はどれか。

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第57問

閉鎖性外傷性脳損傷の特徴で適切でないのはどれか。

1: 意識障害の期間と予後とは関係がある。

2: 病巣はびまん性である。

3: 好発部位は両側後頭葉である。

4: 認知障害、記憶障害および行動異常がみられる。

5: 失調やバランス障害がみられる。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第45問

脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

1: 上衣を右上肢から着衣する。

2: 浴槽に右下肢からまたいで入る。

3: 階段を上るときに左下肢を先に出す。

4: 階段を下りるときに右下肢を先に出す。

5: 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第39問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。作業療法場面での留意点で適切でないのはどれか。

1: 自動症

2: せん妄

3: 転倒

4: 脳卒中発作

5: 精神分裂病(統合失調症)の悪化

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第8問

つまずきやすさを主訴に来院した70歳の患者の頭部MRIのT1強調矢状断像を示す。この患者で主訴に関連のある症状はどれか。

1: 運動失調

2: 感覚障害

3: 視野障害

4: 前庭障害

5: 歩行失行

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第24問

脳卒中片麻痺の上肢に対するCI療法〈constraint-induced movement therapy〉で正しいのはどれか。

1: 非麻痺側上肢を拘束する。

2: 理学療法士の近位監視下で行う。

3: 疼痛が少しでもあれば適応とならない。

4: 他動的関節可動域運動を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

55歳の男性。倒れてきた本棚により右肘上部を圧迫され正中神経麻痺を生じた。約1か月経過したが、右上肢の運動障害と感覚障害を認めていることから装具療法を行うことになった。使用する装具で正しいのはどれか。

1: 長対立装具

2: IP伸展補助装具

3: ナックルベンダー

4: Thomas型懸垂装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:1

- 解説:この患者は高位型の正中神経麻痺を持っており、長対立装具が適切な装具療法となります。他の選択肢は、それぞれ異なる神経麻痺や状況に対応する装具です。

- 長対立装具は、高位型の正中神経麻痺による祈祷肢位変形に対して適応となる。この患者の症状に適切な装具であるため、正しい選択肢です。

- IP伸展補助装具は、マレットフィンガーなどIP関節の屈曲拘縮に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- ナックルベンダーは、MP関節を屈曲位にさせることで機能的肢位を保ち、把持を行いやすくする装具である。尺骨神経麻痺による鷲手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- Thomas型懸垂装具は、高位型の橈骨神経麻痺による下垂手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- コックアップ・スプリントは、手関節背屈位保持のために用いられる。高位型の橈骨神経麻痺や橈骨遠位端骨折などに対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

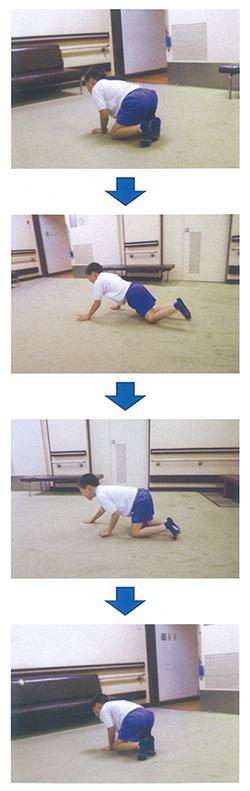

第53回午前:第9問

7歳の男児。脳性麻痺の痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢ。床上を前方へ移動する様子を示す。考えられる状態はどれか。

1: 頭部保持能力の低下

2: 両側上肢の支持能力の低下

3: 下部体幹の支持能力の低下

4: 両側肩甲帯周囲筋の筋緊張低下

5: 左右股関節の交互分離運動能力の低下

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第11問

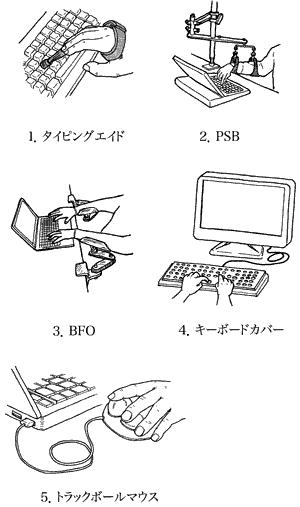

55歳の男性。脊髄小脳変性症。発症後3年経過。協調運動障害によってSTEF右46点、左48点である。この患者のパーソナルコンピュータ使用に適しているのはどれか。

1: タイピングエイド

2: PSB

3: BFO

4: キーボードカバー

5: トラックボールマウス

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する