第49回午後第17問の類似問題

第41回午前:第27問

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢ともIII。屋内はプラスチック短下肢装具装着で歩行、屋外は車椅子で移動することで退院計画を立てることになった。住宅改造の指導で適切でないのはどれか。

1: 廊下に横手すりを設置する。

2: あがりかまちにL字型手すりを設置する。

3: 玄関口とあがりかまちの間に座れる椅子を置く。

4: 玄関の出入り口の段差にスロープを設置する。

5: 廊下に毛足の長いじゅうたんを敷き詰める。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第11問

68歳の男性。歩行中に転倒して歩けなくなり救急搬送された。上下肢に麻痺を認めたが骨傷はみられず、中心性頸髄損傷の診断を受けた。受傷5日後のADLは全介助であった。6か月後にFIMでADLを評価したときに、最も自立度が低いと予想される項目はどれか。

1: 更衣(上半身)

2: 排尿管理

3: トイレ移乗

4: 歩行

5: 階段昇降

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第7問

67歳の男性。Parkinson病、Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。室内は伝い歩きで屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向がみられ時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 段差の解消

2: 手すりの設置

3: 引き戸の導入

4: ベッドの導入

5: 毛足の長いじゅうたんの設置

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第12問

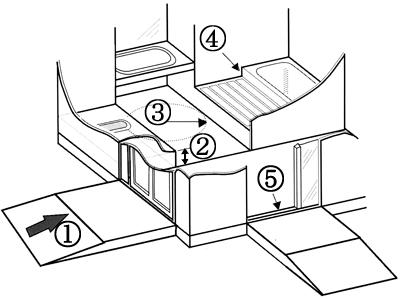

22歳の男性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子は床から390 mmの座面に100 mmの低反発素材のクッションを使用している。移乗は、車椅子から前・後方移動で自立し、ADLは環境整備の上で自立が見込めるようになった。1人暮らしを目的にした住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。

1: ①入口のスロープ傾斜を1/8とした。

2: ②便器の高さを床から400 mmとした。

3: ③移乗の車椅子操作のために回転半径を600 mm確保した。

4: ④浴槽のふちの高さを洗い場から150 mmとした。

5: ⑤テラスへの出入り口は埋め込みレールとした。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第22問

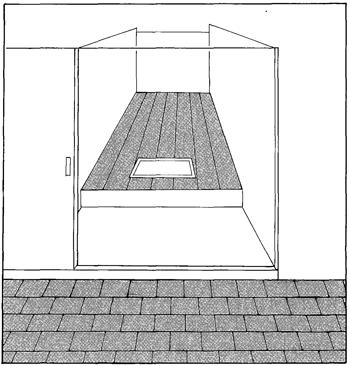

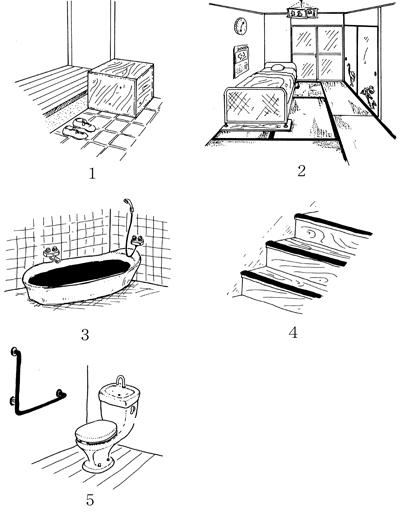

80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第38問

60歳の独居女性。慢性関節リウマチを発症し15年経過。両股関節は人工関節置換術を行っているが屋内歩行は自立している。手指の変形が著しく、関節痛が強い。在宅における日常生活・環境整備の指導で適切でないのはどれか。

1: ドアノブ用自助具を利用する。

2: 居室の段差を解消する。

3: 自動洗浄便座を設置する。

4: 買い物に電動車椅子を利用する。

5: 浴室にリフターを設置する。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第11問

80歳の女性。2年前に夫と死別し、平屋の持ち家に1人暮らし。3か月前に屋内で転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは杖歩行で、入浴のみ見守りでその他は自立し自宅退院となった。退院時のHDS-Rは28点であった。要支援1と認定され、通所リハビリテーションを利用するにあたり、担当作業療法士が自宅訪問することとなった。初回訪問時の対応で正しいのはどれか。

1: 住宅改修を提案する。

2: 年金受領額を聴取する。

3: 訪問作業療法を勧める。

4: 夫の死亡理由を聴取する。

5: 生活の困りごとを聴取する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、80歳の女性が通所リハビリテーションを利用するにあたり、担当作業療法士が初回訪問時にどのような対応が正しいかを問うています。選択肢の中で最も適切な対応は、生活の困りごとを聴取することです。

- 住宅改修を提案するのは、患者の意見と動作を確認した後に判断しても良いです。問題文には、浴室内移動に関する見守りが必要であることが示唆されていますが、住宅改修の必要性は初回訪問時にすぐに提案するべきではありません。

- 年金受領額は患者の生活状況を反映することがありますが、初回訪問時に聴取する必要はありません。患者が介護費用を支払えないことや生活苦があると判断する情報は問題文にはなく、金銭的生活苦があった場合に調査することは初回でなくてもよいです。

- 訪問作業療法を勧めることは適切ではありません。患者は通所リハビリテーションを開始することが決まっており、サービス利用を変更するには手続きが必要です。担当作業療法士が訪問作業療法のほうが適すると判断したとしても、まずその判断材料を整理する手続きが要ります。患者に直接サービスを勧めることはできません。

- 夫の死亡理由を聴取する必要はありません。夫の死因が、この患者の転倒やADLでの見守りを要すると判断できる情報はないため、これを聴取する必要はありません。

- 生活の困りごとを聴取することは適切です。患者は入浴の見守りを要しており、初回訪問時にはADLの状況を含め、支援する箇所を確認するために困りごとを聴取することが適切です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第11問

71歳の女性。独居。臥床傾向となり、訪問作業療法が依頼された。畳の上に布団を敷いて就寝しており、床からの立ち上がりは台につかまり実施していた。セルフケアは時間がかかるが実施可能である。家事は簡単な炊事を行い、洗濯を時々行う程度であった。生活機能の拡大に向けて、作業療法士が行う指導で最も優先されるべきものはどれか。

1: ベッドを導入させる。

2: 運動習慣を確立させる。

3: 食料品の買い出しを促す。

4: 家事動作を積極的に実施させる。

5: 地域活動への参加を促進させる。

- 答え:1

- 解説:この問題では、71歳の女性が臥床傾向であり、生活機能の拡大を目指すために作業療法士が行うべき指導を選ぶ必要があります。最も優先されるべき指導は、ベッドを導入させることです。

- 正解です。ベッドを導入することで、起居動作の労力を軽減させ、離床を促すことで活動性を高めるきっかけができます。

- 運動習慣を確立させることは重要ですが、この場合、即効性の観点から優先度として高くないため、選択肢2は正しくありません。

- 食料品の買い出しに関する情報が問題文にないため、選択肢3は正しくありません。

- 患者は炊事と洗濯を行う程度はできており、生活機能を拡大するために積極的に行うべき家事として優先すべきものは見当たらないため、選択肢4は正しくありません。

- 患者の地域活動への参加を優先的に進めるための条件が問題文にないため、選択肢5は正しくありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第75問

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者のADLで適切でないのはどれか。

1: 太柄の軽いペングリップにする。

2: 物を取るにはリーチャーを利用する。

3: 登はん性起立により立位をとる。

4: 洗い場と浴槽との高さを同一にする。

5: 車椅子のシーティング調整が必要である。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第51問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り時、患側上肢を腹部の上に保持する。

2: ベッドからの立ちあがり時、体幹の前傾運動を入れる。

3: 立位での方向転換は患側下肢を軸に行う。

4: 階段の降り動作は患側から行う。

5: 昇りのエスカレーターへの乗りこみは健側から行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第17問

70歳の男性。3年前に右手の振戦によってParkinson病を発症し、在宅で治療を行っている。ADLは自立していたが、1か月前に風邪をひいてから歩く速さが遅くなり、歩行の際に一歩めが思うように前に出ず、歩き出してからも前方に転びそうになることが多いという。在宅での理学療法における歩行指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両下肢に弾性包帯を装着する。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: 一歩目を小さく前に出すよう指導する。

4: 床にはしご状の目印を付けてまたがせる。

5: かけ声などをかけてもらいながら歩くよう指導する。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第11問

75歳の女性。1か月前に脳梗塞右片麻痺を発症した。ブルンストローム法ステージは上肢II・手指II・下肢III。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事、着替え、車椅子・ベッド間の移乗、トイレ動作、歩行は部分介助。排便、排尿とも失禁はない。階段昇降と入浴は全介助である。Barthel indexは何点か。

1: 15点

2: 30点

3: 45点

4: 60点

5: 75点

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第11問

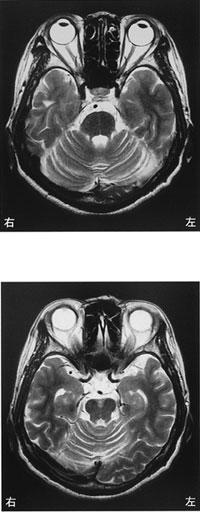

70歳の女性。ADLは一部介助でサークル型歩行器を用いて50 mの移動ができる。頭部MRIを示す。歩容としてみられるのはどれか。

1: はさみ足歩行

2: 分回し歩行

3: 中殿筋歩行

4: 失調性歩行

5: 鶏歩

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第22問

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第10問

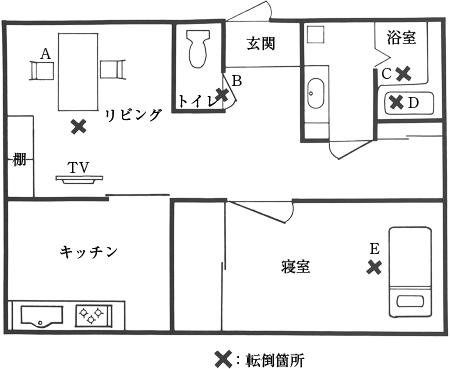

72歳の男性。Parkinson病でHoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。60歳代前半に発症し、投薬治療で経過観察されていたが、小刻み歩行やすくみ足が出現し、1日複数回転倒するようになってきている。特に方向転換を必要とする箇所での転倒が多い。自宅の見取り図を示す。転倒防止のための対応で誤っているのはどれか。

1: リビングでは椅子(A)を使用する。

2: トイレの扉(B)を引き戸に改修する。

3: 浴室の入り口側の壁の洗い場と浴槽の間(C)に縦手すりを設置する。

4: 浴槽内(D)に台を設置する。

5: ベッドへのアプローチのために床(E)にテープで目印をつける。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第12問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 床面のフローリング化

2: 便座の補高

3: ベッドの導入

4: タオル掛けを手すりとして利用

5: ドアノブの変更

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する