第49回午前第12問の類似問題

第42回午前:第10問

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第11問

25歳の男性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。ベッド・車椅子間の移乗動作の自立を目指して天井走行型リフトを使用した訓練を行うことになった。吊り具の写真を示す。選択する吊り具として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第10問

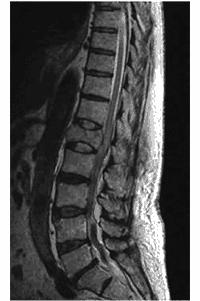

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。

1: 第9胸椎

2: 第11胸椎

3: 第1腰椎

4: 第3腰椎

5: 第5腰椎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第5問

31歳の男性。バイク事故にて脳挫傷を受傷。受傷直後から意識障害が1週間持続した。受傷後1か月経過し高次脳機能障害の検査を行ったところ、かな拾い検査は正解数15、見落とし数27%、TMT(trail making test)はA56秒、B125秒であった。最も考えられる症状はどれか。

1: モリア

2: アパシー

3: 注意障害

4: 類推の障害

5: 抽象思考の障害

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第8問

20歳の男性。交通事故による脊髄完全損傷対麻痺(第7胸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で重要度の低いのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第7問

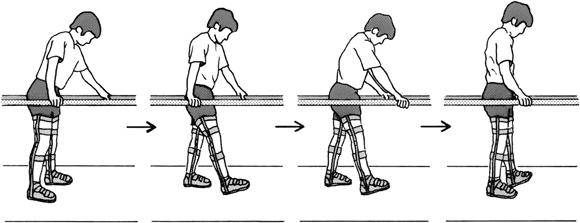

28歳の男性。脊髄完全損傷。両側に長下肢装具を使用し、平行棒内歩行練習を行っている。歩行パターンを図に示す。機能残存レベルはどれか。

1: Th1

2: Th6

3: Th12

4: L4

5: S1

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

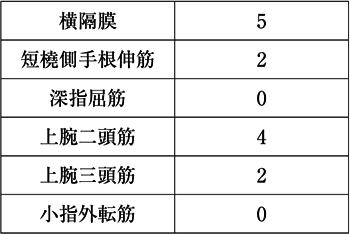

第50回午後:第10問

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第4問

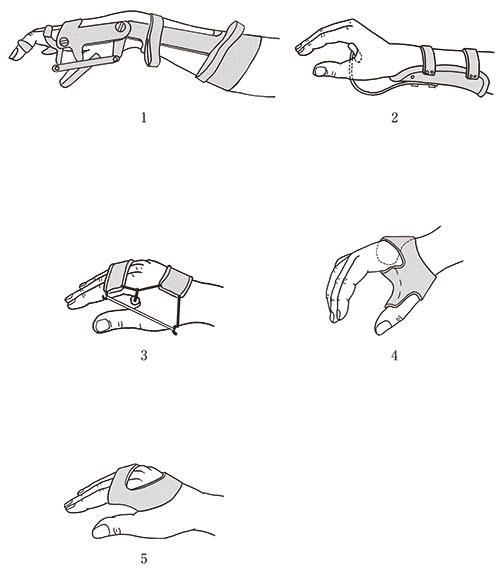

24歳の男性。受傷後3か月の頸髄完全損傷。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類はC6B1。手関節の可動域制限はない。把持動作獲得のための装具として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第14問

24歳の男性。5日前に交通事故で第4、5頸椎脱臼骨折となった。整復固定術を行って、頸椎の安定性は確保され、現在ICUで治療中である。意識は清明で人工呼吸器から離脱し、Frankel分類Bのレベルである。この時期における理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 座位訓練

3: 下肢筋力増強訓練

4: 四肢関節可動域訓練

5: 下肢への間欠的空気加圧

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第9問

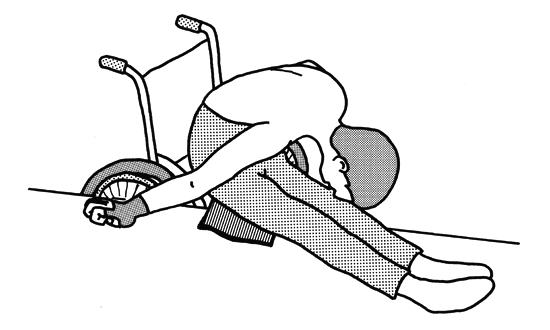

21歳の男性。脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)。車椅子上での訓練場面を以下に示す。この訓練姿勢と関連のある日常生活動作はどれか。

1: 除圧動作

2: 寝返り動作

3: 足上げ動作

4: ズボン着脱動作

5: プッシュアップ動作

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第11問

20歳の男性。オートバイ事故による外傷性脳損傷。受傷後3か月経過。女性に触れたがるなどの行動がみられ、ミニメンタルステート検査(MMSE)は10点、車椅子駆動は可能、右上肢(利き手)に中等度の運動麻痺を認める。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 見当識訓練

2: 移乗動作訓練

3: 利き手交換訓練

4: 運転のシミュレーション

5: 生活リズムの定着化

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第12問

27歳の男性。オートバイ事故による頸髄損傷。Zancolliの頸髄損傷分類で右C6B1、左C6A。関節可動域に制限はない。体幹を前傾させると上肢で支持することは困難である。動作の写真を別に示す。上肢による支持を可能にするために強化が必要な筋はどれか。2つ選べ。

1: 上腕筋

2: 棘下筋

3: 肩甲下筋

4: 三角筋前部線維

5: 僧帽筋上部線維

- 答え:2 ・4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第18問

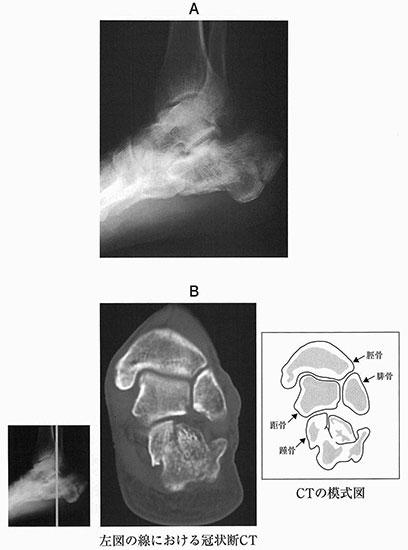

55歳の男性。トラックの荷台(2 m)から転落して受傷した。来院時の足関節エックス線単純写真(A)及び冠状断CTとCTの模式図(B)を別に示す。保存的に加療したとき、今後最も起こりやすい合併症はどれか。

1: 凹足

2: 踵足

3: 内反尖足

4: 変形性関節症

5: 無腐性骨壊死

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第36問

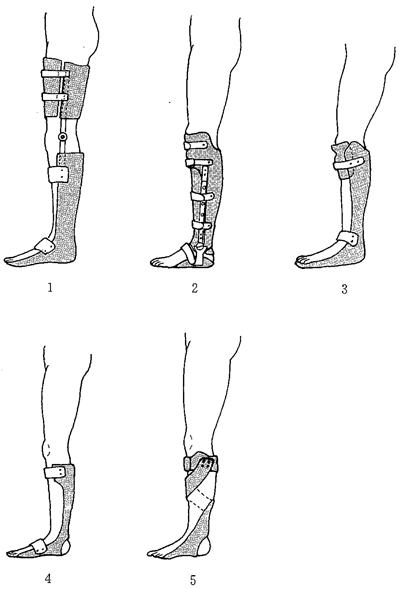

20歳の男性。大学生。バイク事故を起こし、脛骨骨幹部開放骨折を受傷。3週後髄内釘による骨接合術を受けた。3か月後、創は治癒したが、骨折部に痛みがあり、遷延癒合の状態である。スニーカーで通学するための部分荷重ができる装具で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第22問

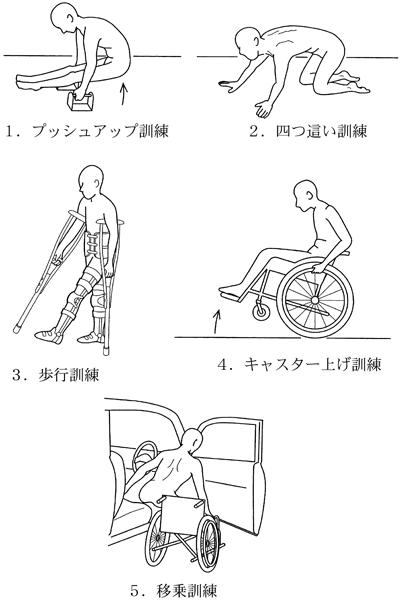

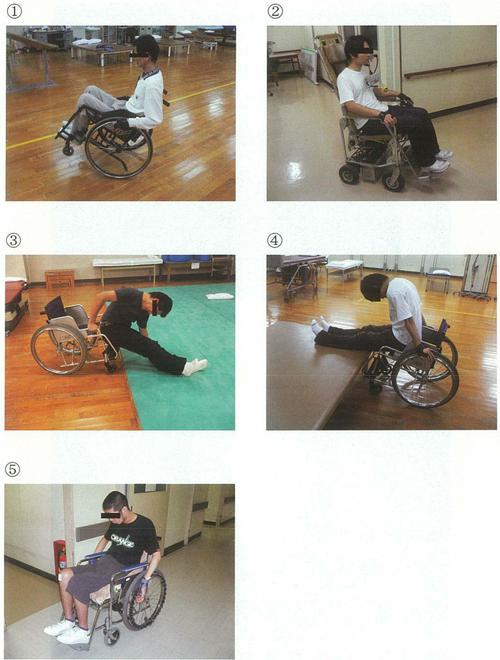

22歳の男性。6か月前にバイク事故で頸髄損傷となった。徒手筋力テスト上腕二頭筋が右5・左4、上腕三頭筋が右1・左1、長橈側手根伸筋が右2・左1であった。下肢は両側とも完全麻痺で、感覚脱失であった。バイタルサインは安定していた。車椅子訓練(別冊No.3①~⑤)を別に示す。正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第15問

脊髄損傷患者のトランスファーボードを用いた車椅子からベッドへの移乗動作を図に示す。この動作を獲得目標とする機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: T1

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

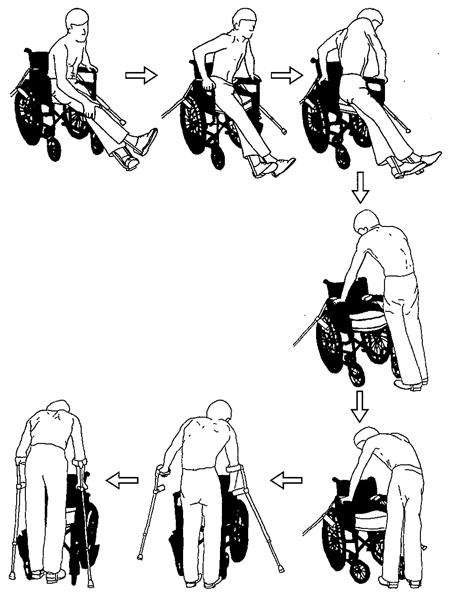

第45回午後:第13問

長下肢装具を装着した脊髄損傷者の立ち上がりの行程を図に示す。この動作が可能な最も高位の機能残存レベルはどれか。

1: T4

2: T8

3: T12

4: L2

5: L4

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第9問

21歳の男性。8か月前、交通事故で頸髄損傷によって四肢麻痺となった。斜面台による起立訓練中に頭痛を訴えた。上半身の著明な発汗がみられ、脈拍は42/分であった。適切でないのはどれか。

1: 意識障害を確認する。

2: 血圧を測定する。

3: 頭部を低くする。

4: 留置バルーンカテーテルを開放する。

5: 便通を確認する。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する