第35回午前第11問の類似問題

第56回午後:第16問

8歳の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。背臥位姿勢と引き起こし時に図のように対応する。この児の車椅子の設定として適切なのはどれか。

1: 座面を床面と平行にする。

2: 平面形状の座面を使用する。

3: 胸と骨盤をベルト固定する。

4: 背もたれの高さは肩までとする。

5: 背もたれの角度は床面と垂直に固定する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

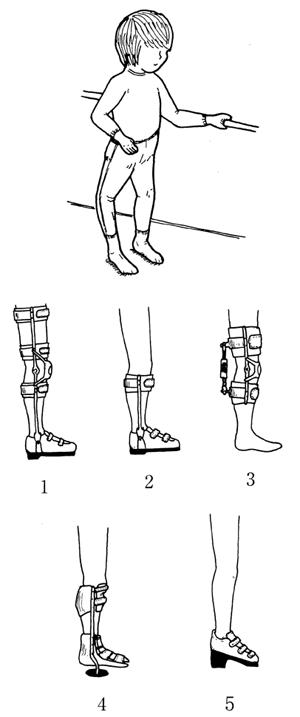

第48回午後:第11問

3歳の女児。痙直型脳性麻痺。立位姿勢を図に示す。この児に適応となる装具はどれか。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第58問

腕神経叢麻痺で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.引き抜き損傷によって起こる。イ.上位型ではホルネル徴候を伴う。ウ.下位型では肩の外転ができない。エ.全型では肩甲骨挙上ができない。オ.肋間神経移行による機能再建が行われる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

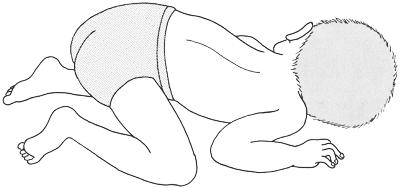

第55回午後:第7問

8か月の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。腹臥位で図のような姿勢を示す。影響しているのはどれか。

1: 緊張性迷路反射

2: 屈筋逃避反射

3: 非対称性緊張性頸反射

4: Moro反射

5: Landau反射

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第23問

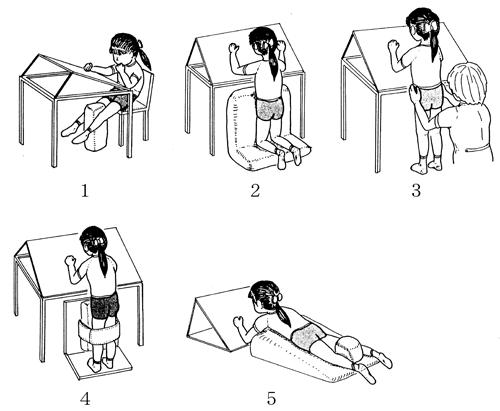

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

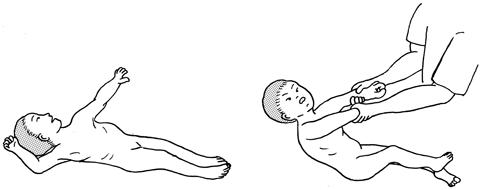

第52回午前:第20問

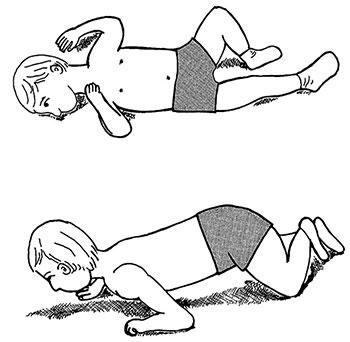

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1: 下肢の筋力増強

2: 介助下での歩行練習

3: 椅子からの立ち上がり練習

4: 立位での陽性支持反射の促通

5: 座位での体幹の立ち直り反応の促通

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第76問

痙直型両麻痺児の理学療法で正しいのはどれか。

1: 股関節伸筋の抑制

2: ハムストリングスの促通

3: 股関節外転筋の抑制

4: 下腿三頭筋の抑制

5: 足指屈筋群の促通

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第37問

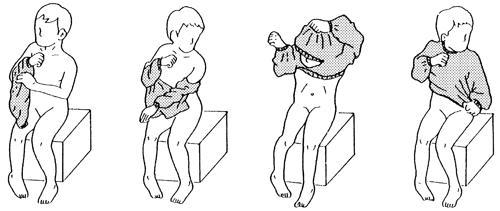

図は脳性麻痺児の着衣動作である。脳性麻痺のタイプはどれか。

1: 痙直型四肢麻痺

2: 痙直型両麻痺

3: 痙直型片麻痺

4: 失調症

5: アテトーゼ型

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第24問

脊髄小脳変性症患者に適切でない福祉用具はどれか。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第4問

9歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、座位保持は両手の支持が必要である。立位は介助があればわずかにできる。この児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいのはどれか。

1: 車椅子で体幹ベルトを用いた座位

2: 床上で両肘を机上に置いた長座位

3: 床上で両肘を机上に置いた割り座

4: 座位保持装置を使用した座位

5: 立位台を使用した立位

- 答え:2

- 解説:この問題では、痙直型四肢麻痺の脳性麻痺の男児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいものを求めています。この児は頭部保持が可能で、座位保持は両手の支持が必要であり、立位は介助があればわずかにできることから、手放しで保持することが最も困難な姿勢を選ぶ必要があります。

- 車椅子で体幹ベルトを用いた座位では、バックレストとベルトで体幹が固定されていて手放しでも姿勢は安定するため、両手を使用することが比較的容易です。

- 床上で両肘を机上に置いた長座位では、両肘を机上に置いてようやく姿勢を安定できるため、この状態で両手を使うと姿勢は安定できなくなり、最も難しい姿勢となります。

- 床上で両肘を机上に置いた割り座では、長座位よりも左右への安定がある点で、選択肢2よりも容易です。

- 座位保持装置を使用した座位では、体幹を保持することができるため、両手の使用は容易に可能となります。

- 立位台を使用した立位では、体幹と下肢は固定されていて、立位姿勢を保つことができ、両手を使用することは容易です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第19問

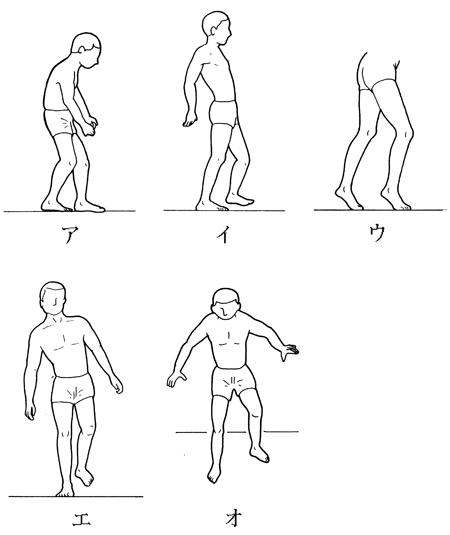

デュシェンヌ型筋ジストロフィー児にみられる異常歩行で誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第72問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 体幹の動揺は少ない。

2: 肩関節は内転位になりやすい。

3: 肘関節は伸展位になりやすい。

4: 股関節は内転位になりやすい。

5: 膝関節は伸展位になりやすい。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

脳性麻痺の病型と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 緊張性アテトーゼ-左右対称的なブリッジ運動

2: 痙直型片麻痺-連合反応を促通

3: 痙直型四肢麻痺─共同運動を抑制した分離運動

4: 失調型─膝関節軽度屈曲位での立位保持運動

5: 痙直型両麻痺─両下肢の交互運動

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第47問

GMFCSレベルⅡの痙直型脳性麻痺児に対する運動指導で最も適しているのはどれか。

1: 車椅子の駆動練習

2: 割り座での座位練習

3: 歩行補助具なしでの歩行練習

4: バニーホッピングによる四つ這い移動練習

5: スタンディングボードを用いての立位練習

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第60問

脳性麻痺で正しい組合せはどれか。

1: 痙直型-内反尖足

2: アテトーゼ型-円背姿勢

3: 固縮型-姿勢時振戦

4: 弛緩型-後弓反張

5: 失調型-トレンデレンブルグ歩行

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

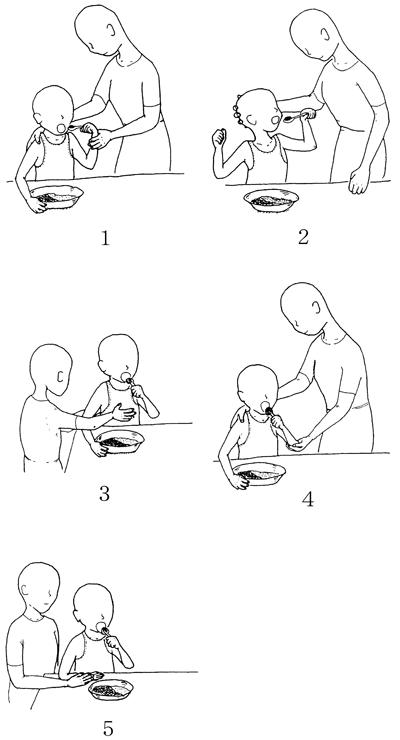

第43回午前:第21問

6歳の女児。痙直型両麻痺。座位保持は可能。食事動作の介助で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

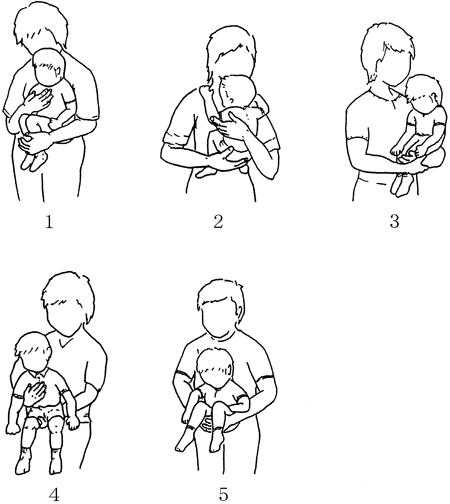

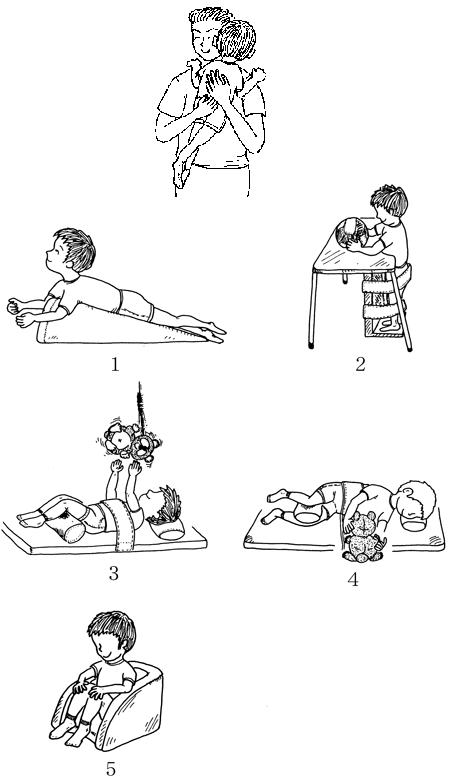

第36回午前:第17問

3歳の脳性麻痺児。抱っこでは常に図のような姿勢を示している。この児の遊びの姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第12問

2歳のアテトーゼ型脳性麻痺児の摂食訓練で正しいのはどれか。

1: 背臥位で行う。

2: 上肢は解剖学的基本肢位に置く。

3: 食物は舌の中央より前に載せる。

4: ジュース類から始める。

5: 飲み込むときは頸を伸展位にする。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第83問

脳性麻痺で正しいのはどれか。

1: アテトーゼ型では下肢より上肢の支持性が良い。

2: アテトーゼ型では初期は低緊張である。

3: 痙直型では出生直後から筋緊張が亢進する。

4: 痙直型両麻痺では下肢より上肢の麻痺が重度である。

5: 痙直型片麻痺では上肢より下肢の麻痺が重度である。

- 答え:2

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する