第40回午前第18問の類似問題

第51回午前:第3問

35歳の男性。右利き。バイク事故のため救急搬送された。頭部MRIのT2強調像にて両側前頭葉の眼窩面と背外側とに高信号域が認められた。約1か月後に退院。半側空間無視、記憶障害および視知覚障害はないが、脱抑制による職場でのトラブルが続き作業療法を開始した。この患者に行う評価で正しいのはどれか。

1: BADS

2: BIT

3: RBMT

4: SLTA

5: VPTA

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

64歳の女性。右利き。脳梗塞。約1か月前に左大脳に発症。現在は聴覚理解に問題はないが、発語は非流暢かつ緩徐である。話す言葉の量は少なく、発語の際には多大な努力を要している。四肢の麻痺はみられない。この患者への対応として正しいのはどれか。

1: 患者の話す内容が文法的に誤っていれば医療者が即座に細かく修正する。

2: 患者が「はい」「いいえ」で答えることができるように質問する。

3: 医療者が口頭で説明をするときにはジェスチャーを交える。

4: コミュニケーションエイドを導入する。

5: 患者にメモをとるように指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第31問

1歳2か月の男児。6か月健康診査で運動発達遅滞を指摘され、地域の療育センターを紹介された。痙直型両麻痺と診断され、週1回の外来理学療法が開始された。現在、首が座り上肢を支持して数秒間のみ円背姿勢で床座位保持が可能となった。この時期のホームプログラムとして適切なのはどれか。

1: 下肢の保護伸展反応の促通

2: 上肢の他動的可動域訓練

3: 腹臥位での体幹伸展運動

4: 四つ這い位保持訓練

5: 介助歩行

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第9問

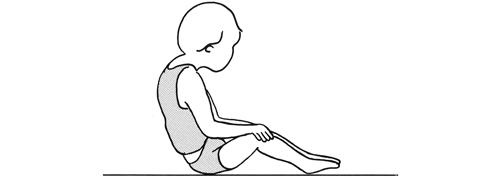

図は痙直型両麻痺を示す脳性麻痺児(GMFCSレベルⅢ)の長座位姿勢である。後方に倒れるのを防ぐため上体を起こそうと全身の筋緊張を強め努力している。その際に上肢に起こる連合反応として適切なのはどれか。

1: 肩甲骨の挙上

2: 肩関節の外転

3: 肘関節の伸展

4: 前腕の回外

5: 手関節の背屈

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第10問

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。この患者のJCS〈Japan Coma Scale〉での意識障害の評価で正しいのはどれか。

1: Ⅱ-10

2: Ⅱ-20

3: Ⅱ-30

4: Ⅲ-100

5: Ⅲ-200

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第20問

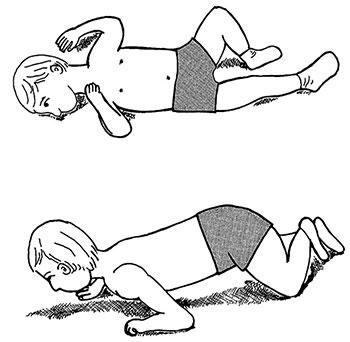

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1: 下肢の筋力増強

2: 介助下での歩行練習

3: 椅子からの立ち上がり練習

4: 立位での陽性支持反射の促通

5: 座位での体幹の立ち直り反応の促通

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第32問

右半球損傷による全般性注意障害の片麻痺患者に対する初期の基本動作支援について正しいのはどれか。

1: 移乗動作の誤りを繰り返し修正する。

2: 杖歩行は複数人とすれ違う環境から開始する。

3: 車椅子駆動練習は外乱の少ない環境から開始する。

4: 寝返りにおける性急な動作は口頭指示で修正する。

5: 起き上がり動作は一連の動作を一度に口頭で指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第8問

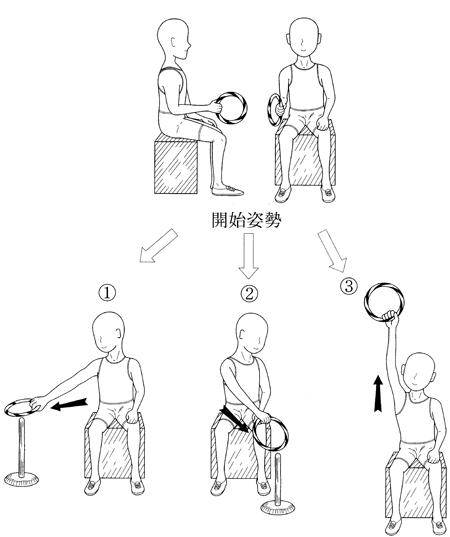

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第5問

発症後2か月の脳卒中右片麻痺患者。上肢ブルンストローム法ステージIV。上肢の伸筋群に随意的な関節運動が認められるようになった。肘伸展を誘発するための治療的活動で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第16問

4歳の女児。脳性麻痺。座位保持姿勢を図に示す。姿勢の特徴で正しいのはどれか。

1: 片麻痺が疑われる。

2: 重心は前方に偏位している。

3: ハムストリングスの短縮が疑われる。

4: 対称性緊張性頸反射の影響がみられる。

5: 頸部の立ち直り反応の低下が疑われる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

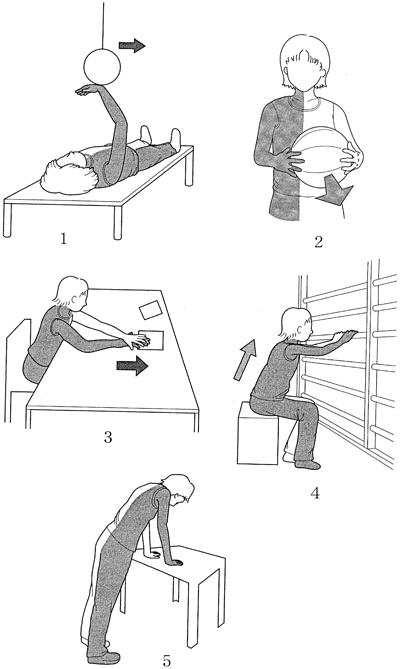

第57回午後:第13問

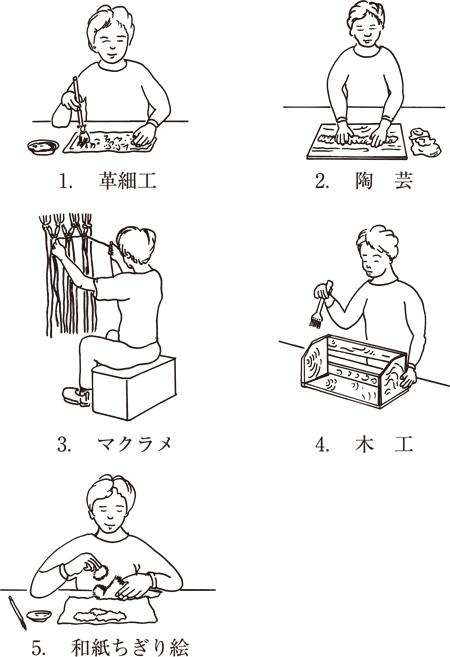

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅴであった。図の作業活動のうち、この患者が困難なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。このような症状がある時期に適切な作業療法はどれか。

1: 調理

2: 日記

3: 買い物訓練

4: 職業前訓練

5: 電車乗車訓練

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第5問

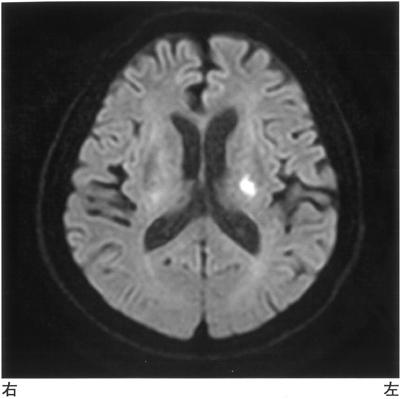

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第11問

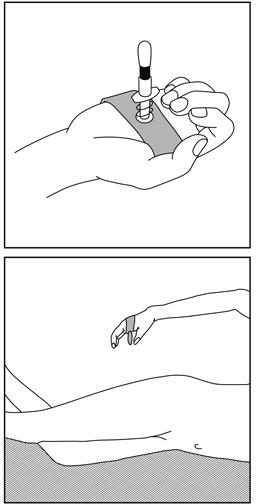

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第47問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り動作では健側の方に行う。

2: 車椅子は片手駆動型が一般的である。

3: 階段の昇りは健側から、降りは患側から行う。

4: シャツの着衣は患側手から、脱衣は健側手から行う。

5: ベッドからの起立動作では健側足部を引き寄せてから行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第15問

65歳の男性。4歳時にポリオに罹患し、右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていたという。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、歩行がさらに困難になったため受診した。体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。Danielsらの徒手筋力テストで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋とは筋力1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として優先順位が高いのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2: 右下肢装具を装着しての歩行訓練

3: 右大腿四頭筋の筋力増強訓練

4: 四つ這い移動訓練

5: 車椅子の導入

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する