第3回国試午後16問の類似問題

国試第4回午後:第16問

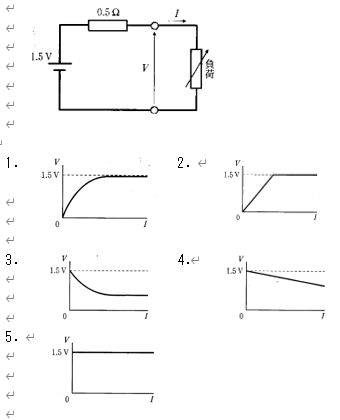

100Ωの抵抗について正しいのはどれか。

1:100Vの電池に接続すると100Wの電力を消費する。

2:実効値100Vの正弦波交流電圧をかけると実効値が約1.4Aの電流が流れる。

3:実効値が1Aの正弦波交流電流を流すと抵抗両端の電圧の実効値は約140Vになる。

4:100Hz、100Vの正弦波交流電圧をかけたときに流れる電流は50Hz、100Vのときの2倍になる。

5:実効値が1Aの50Hzの正弦波交流電流を流したときの電力消費は50Wである。