第20回国試午後1問の類似問題

国試第37回午後:第46問

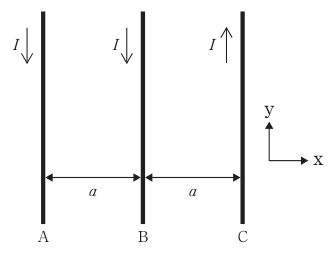

図のように、真空中に置かれた無限に長い直線状導体A、B、Cに電流[A]Iを流したところ、導体Aにx軸方向の力が働いた。導体Aの長さ1mの部分にかかる電磁力の大きさ[N]はどれか。ただし、A、B、Cは、xy平面上のy軸と平行に距離a[m]を隔てて置かれており、真空の透磁率をμ0[H/m]とする。

1:x軸方向に$-\frac{3\mu_0 I^2}{4\pi a}$

2:x軸方向に$-\frac{\mu_0 I^2}{4\pi a}$

3:0

4:x軸方向に$\frac{\mu_0 I^2}{4\pi a}$

5:x軸方向に$\frac{3\mu_0 I^2}{4\pi a}$

国試第34回午前:第46問

真空中に 1 C(クーロン)の点電荷 A と 2 C の点電荷 B が 1 m の距離で存在する。正しいのはどれか。

1:B の受ける力は、A の受ける力の 2 倍である。

2:B の受ける力の方向は、A、B を結ぶ直線に垂直である。

3:A、B 間の距離を 0.5 m にすると、B の受ける力は 2 倍になる。

4:A の電荷量を 2 倍にすると、A 及び B の受ける力は 2 倍になる。

5:A 及び B の電荷量を両方とも 2 倍にしても、A の受ける力は変わらない。

国試第19回午後:第3問

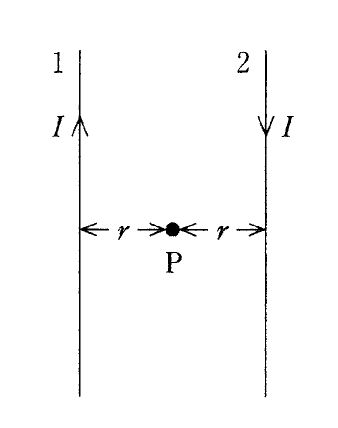

図のように真空中で、2本の平行な無限に長い線状導線1,2に大きさが等しく、反対方向にI[A]の電流が流れているとき、P点での磁界[T]はどれか。ただし、P点は各導線から等しくr[m]離れている。また、μ0は真空の透磁率である。(電気工学)

1:0

2:$\frac{\mu_0I}{4\pi{r}}$

3:$\frac{\mu_0I}{2\pi{r}}$

4:$\frac{\mu_0I}{\pi{r}}$

5:$\frac{{2\mu}_0I}{\pi{r}}$

国試第2回午後:第9問

真空中に1C(クーロン)の点電荷Aと2C(クーロン)の点電荷Bが距離1cm離れて存在する。正しいのはどれか。

a:Bが受ける力はAの受ける力の2倍である。

b:A及びBの電荷量をいずれも2倍にすればAの受ける力は変わらない。

c:Aの電荷量を2倍にすると、A及びBの受ける力はいずれも2倍になる。

d:A、B間の距離を0.5cmにするとBの受ける力は4倍になる。

e:Bが受ける力の方向は、A、Bを結ぶ直線に垂直である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e