第16回国試午後5問の類似問題

国試第21回午後:第16問

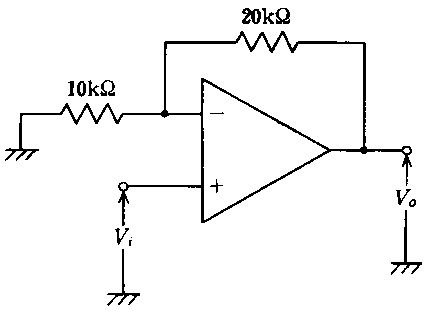

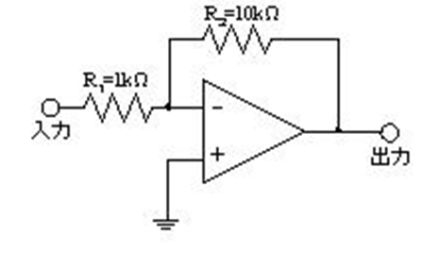

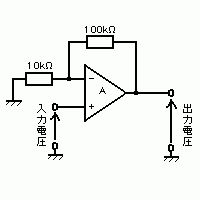

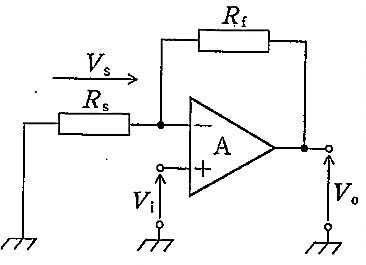

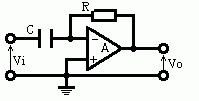

図の回路において入力電圧Viと出力電圧Voの関係を表す式はどれか。ただし、Aは理想演算増幅器とする。

1:$V_{0}=-\frac {1}{CR}\frac {dV_{i}}{dt}$

2:$V_{0}=-CR\frac {dV_{i}}{dt}$

3:$V_{0}=-\frac {1}{CR}\int V_{i}dt$

4:$V_{0}=-CR\int V_{i}dt$

5:$V_{0}=-\frac {R}{C}\int V_{i}dt$

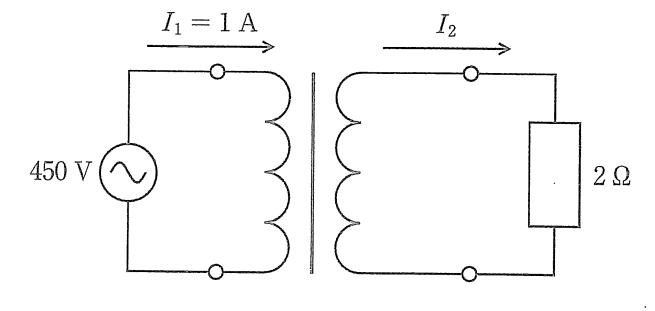

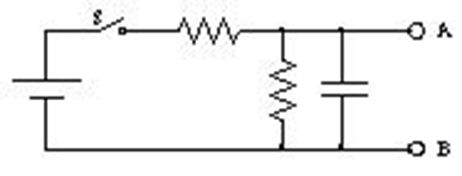

国試第10回午後:第10問

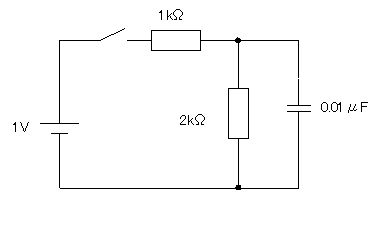

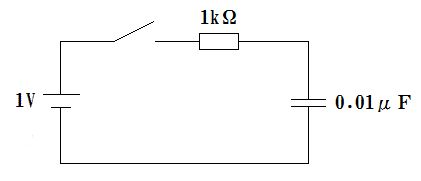

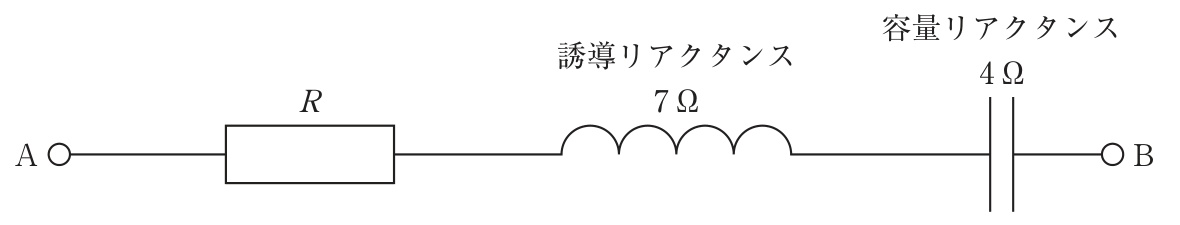

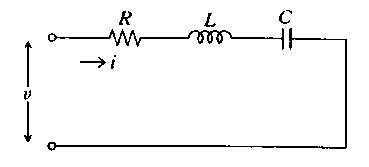

図に示す直列共振回路について正しいのはどれか。

a:電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき電圧vと電流iの位相は等しい。

b:電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c:共振周波数におけるインピーダンスはRになる。

d:インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e:電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e