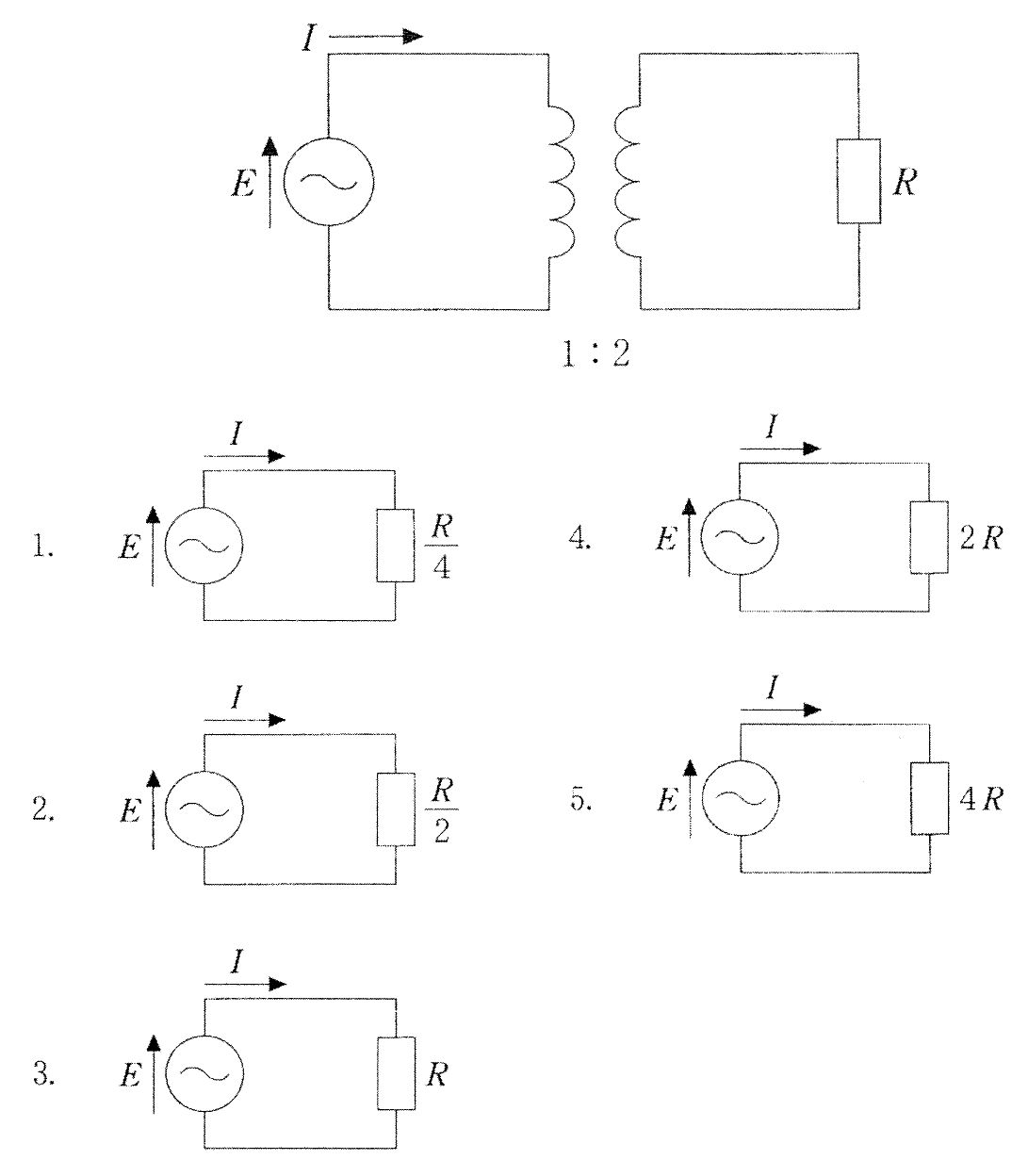

第7回国試午後7問の類似問題

国試第10回午後:第10問

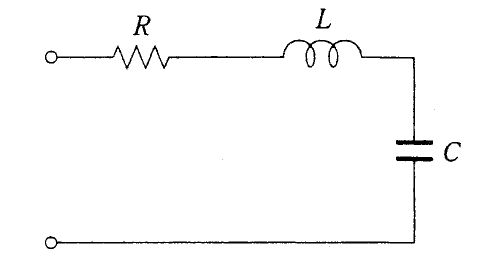

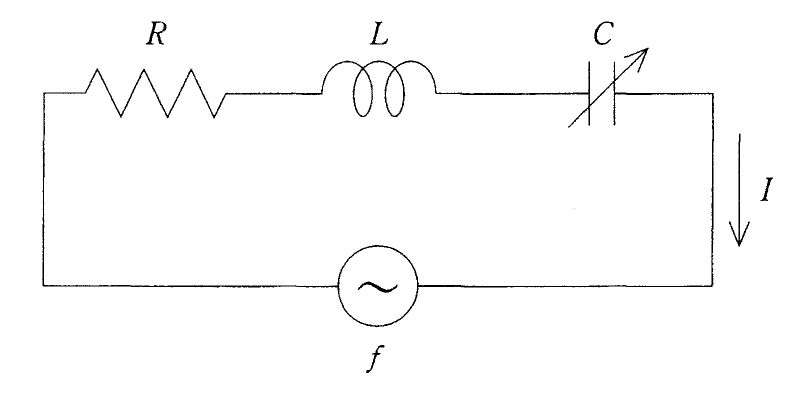

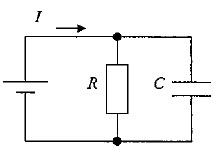

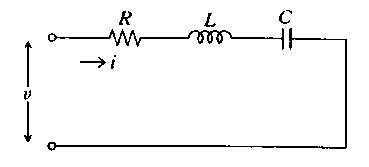

図に示す直列共振回路について正しいのはどれか。

a:電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき電圧vと電流iの位相は等しい。

b:電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c:共振周波数におけるインピーダンスはRになる。

d:インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e:電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e