第39回午前第39問の類似問題

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。この患者の調理動作訓練で適切でないのはどれか。

1: ゆでざるでめん類を茹でる。

2: 調理用ハサミで野菜を切る。

3: 台ふきんで調理台を拭く。

4: 皮むき器で大根の皮をむく。

5: 電子レンジで食品を温める。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第7問

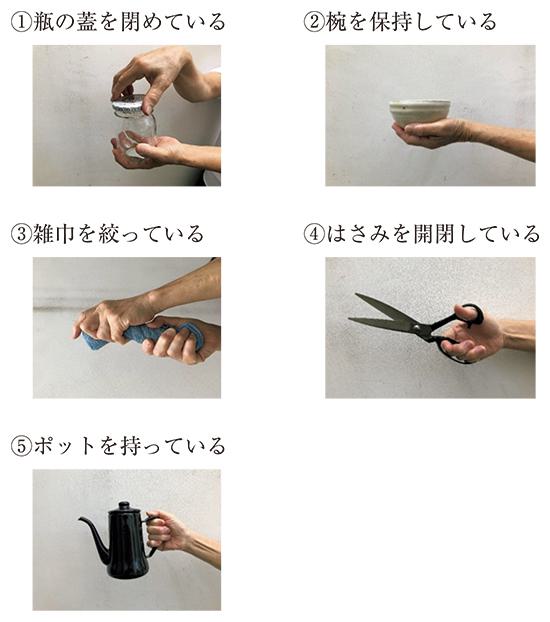

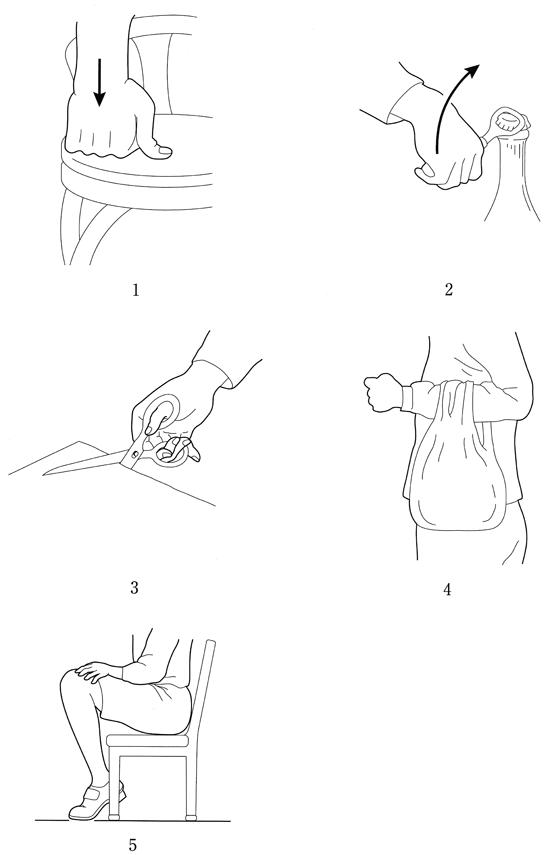

58歳の女性。関節リウマチ。Steinbrockerのstage II、class 2。この患者の日常生活活動を示す。正しいのはどれか。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第26問

48歳の女性。多発性筋炎。一般状態が落ち着いて理学療法が開始された。筋力は体幹筋4、上肢近位筋群3~4、下肢近位筋群3~4。院内独歩が可能。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 血中CK値推移の確認

2: 他動的可動域訓練

3: デローム法による筋力増強訓練

4: 万歩計による運動量の確認

5: 自覚的疲労度の確認

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第22問

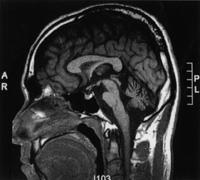

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第57問

慢性関節リウマチの作業療法で誤っているのはどれか。

1: 手指に強い負荷がかからないようにする。

2: 股関節の屈曲拘縮を予防するために腹臥位をとらせる。

3: 午前中の早い時間にプログラムを実施する。

4: 自己装着可能な夜間スプリントを工夫する。

5: 等尺性運動によって筋力維持を行う。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行訓練

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 階段昇降による筋力増強訓練

4: 背臥位での下肢筋のストレッチ

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

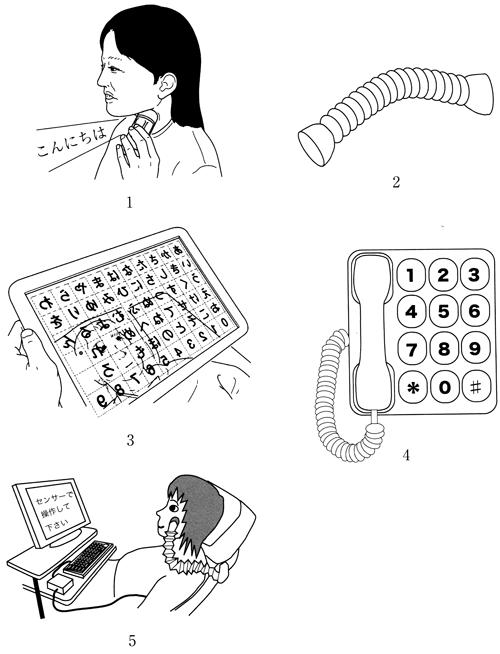

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第13問

70歳の女性。変形性股関節症に対する左人工股関節全置換(骨セメント使用)後3週経過。全荷重歩行可能。ADLの指導で適切でないのはどれか。

1: 手すりを用いた階段昇降

2: 洋式トイレ動作

3: シャワーチェアを用いた入浴

4: ソックスエイドを用いた靴下はき

5: あぐら座位

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: モビールを吹く呼吸筋強化

3: ブロックでつまみ動作の訓練

4: 治療用パテで手指の筋力維持

5: 紙ヤスリで感覚再教育訓練

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29.0である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行練習

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 背臥位での下肢筋のストレッチ

4: 階段昇降による筋力増強トレーニング

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性トレーニング

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第11問

30歳の女性。多発性硬化症によるL1レベル以下の対麻痺の増悪を認め、Danielsらの徒手筋力テストで下肢筋力は2となったが、ステロイドパルス療法でようやく症状の進行が止まった。この時期における理学療法で適切なのはどれか。

1: 上肢筋力増強訓練

2: 下肢筋力増強訓練

3: 関節可動域訓練

4: 座位持久性訓練

5: 立位訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

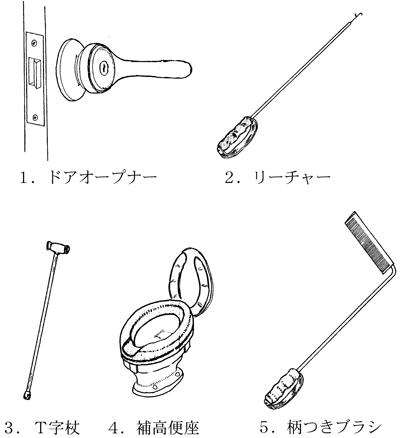

第39回午前:第17問

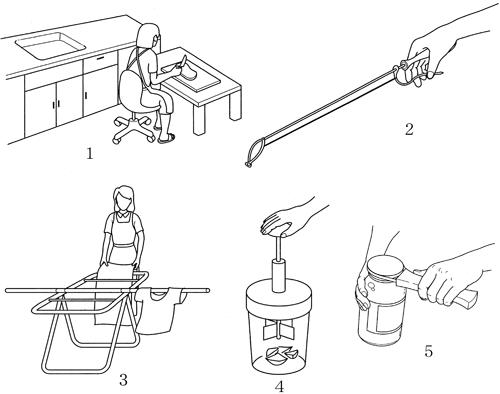

33歳の女性。第一子出産後、関節の痛みが出現し、関節リウマチとの診断を受けた。現在、スタインブロッカーのステージII、クラスIIである。夫婦で文具店を営んでいる。この患者に現在導入をすすめる自助具などで適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第13問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: ちぎり絵による手指筋力維持

3: 体操による上肢近位筋の筋力維持

4: 飲み込みやすい食物の紹介

5: モビールを用いた呼吸筋強化

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

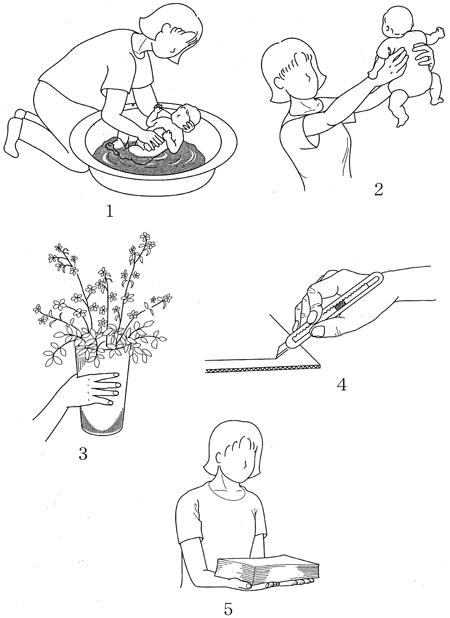

第39回午前:第16問

33歳の女性。第一子出産後、関節の痛みが出現し、関節リウマチとの診断を受けた。現在、スタインブロッカーのステージII、クラスIIである。夫婦で文具店を営んでいる。日常生活の指導で適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第14問

関節リウマチ(SteinbrockerのステージⅢ、クラス3)のADL指導で正しいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第66問

人工股関節術後のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 靴ひもは椅子座位で外転、外旋して結ぶ。

2: 床のものは患側を後ろにずらして拾う。

3: 低い椅子に深く腰をかける。

4: 側臥位では外転位を保持する。

5: 寝る時はベッドを使用する。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第14問

48歳の主婦。慢性関節リウマチ。発症後4年経過。スタインブロッカーのクラスIII。第2~4指はムチランス型変形を呈する。この患者が使用する自助具などで適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する