第56回午後第9問の類似問題

第35回午前:第8問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1: 床からの立ち上がり動作の介助指導

2: ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3: 下肢装具の着脱訓練

4: 上肢の自動介助運動の指導

5: 右手でのボタン着脱訓練

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。金属支柱付き短下肢装具とT字杖とで病院内歩行が自立した。退院に向けたADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 屋内では短下肢装具を使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: 自宅トイレに手すりを設置する。

4: ズボンは立位のまま着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第25問

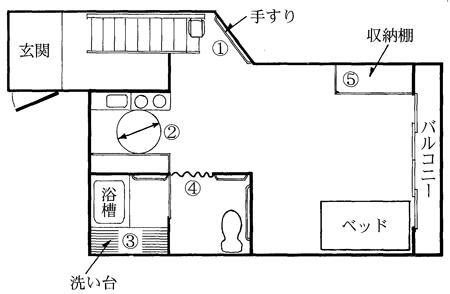

65歳の女性。脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)。1階は店舗のため、階段に昇降機を設置することとした。普通型車椅子での生活に必要な家屋改造計画を図に示す。適切なのはどれか。

1: ①高さ100〜120 cm

2: ②直径90〜120 cm

3: ③高さ40〜45 cm

4: ④幅70〜80 cm

5: ⑤高さ80〜170 cm

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第19問

70歳の男性。左被殻出血発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢II、下肢III。歩行は四点杖を使用し、屋内歩行は自立している。立ち上がりは手すりか杖を使用すればかろうじて可能である。左上肢の支持がないとバランスを崩すが、体幹か下肢が壁などに接していれば立位の保持は可能である。この患者が自動的な諸機能のない洋式トイレを使用した場合に転倒の危険性が高いのはどれか。

1: 便器の蓋を開ける。

2: 便座に座る。

3: 清拭をする。

4: 便座から立ち上がる。

5: ズボンを上げる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第12問

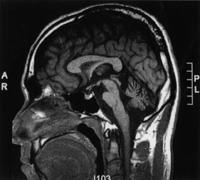

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第30問

70歳の男性。変形性膝関節症に対する人工関節全置換術後6週経過。全荷重歩行可能。日常生活の指導で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.和式トイレ動作イ.あぐら座位ウ.シャワー椅子座位エ.T字杖歩行訓練オ.固定自転車こぎ

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第21問

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。萎縮が認められる部位はどれか。2つ選べ。

1: 脳 梁

2: 小 脳

3: 後頭葉

4: 帯状回

5: 脳幹部

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第11問

75歳の女性。1か月前に脳梗塞右片麻痺を発症した。ブルンストローム法ステージは上肢II・手指II・下肢III。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事、着替え、車椅子・ベッド間の移乗、トイレ動作、歩行は部分介助。排便、排尿とも失禁はない。階段昇降と入浴は全介助である。Barthel indexは何点か。

1: 15点

2: 30点

3: 45点

4: 60点

5: 75点

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上衣着脱は被りタイプから練習する。

2: コンピュータの入力デバイスを検討する。

3: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

4: 自己導尿ができるようにカテーテル操作を練習する。

5: 車椅子上で起立性低血圧が起こったときは前屈位をとる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法の適切性について問われています。選択肢の中で適切でないものを選ぶ必要があります。

- C6機能残存の患者ではつまみ動作が困難で、ボタンやファスナーの取扱は特殊な自助具を使用するか、修練しないと難しい。最初は被りタイプの上衣の着衣から練習するとよいため、選択肢1は適切です。

- 手指屈曲と伸展の分離した運動が障害された患者では、キーボード入力には自助具やタッチセンサーによる入力デバイスを導入するなどの検討をするとよいため、選択肢2は適切です。

- 選択肢3は適切でないです。便座で座薬の挿入を行えるのはC7機能残存レベル以上とされ、C6機能残存の排便は、最初はベッド上で行われることが多い。しかし、排便時に腹圧をかける姿勢は臥位よりも座位のほうが有利であり、座薬の挿入なしに排便できる際は、座位での排便もできるように練習する必要性は高い。

- 男性のC6機能残存レベルでは、カテーテルによる自己導尿が可能である。女性はベッド上開脚位であればC6Bから実施できる可能性があるため、カテーテル操作の練習を行うとよいため、選択肢4は適切です。

- 車椅子上で起立性低血圧が起きたときは、頭部への血流を回復させるため、前屈位やバックレストにもたれるなどの自己対応ができるように練習しておくとよいため、選択肢5は適切です。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第12問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。錐体路徴候を認め、室内では車椅子での移動はかろうじて可能だが、患者の話す声はようやく聞き取れる程度である。夫と息子は、自宅で自営業を営んでいるため、仕事の忙しい時間帯の家事はヘルパーを頼んでいる。この患者の日常生活の支援で適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字盤の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。このような症状がある時期に適切な作業療法はどれか。

1: 調理

2: 日記

3: 買い物訓練

4: 職業前訓練

5: 電車乗車訓練

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第13問

55歳の男性。2年前に筋萎縮性側索硬化症と診断された。2か月前に誤嚥性肺炎を起こして入院した。肺炎改善後、胃瘻が造設された。構音障害が重度で、発音は母音のみ可能、発声持続時間は8秒。湿性嗄声はない。唾液の空嚥下は可能である。上肢の筋力はMMTで4レベルであるが、体幹および下肢の筋力は3。歩行のFIMは1、移乗のFIMは6及びトイレ動作のFIMは6であった。自宅退院を計画している。この患者に対する対応で正しいのはどれか。

1: 食事を常食で再開する。

2: エアマットの使用を勧める。

3: 透明文字盤の使用を勧める。

4: ポータブルトイレの使用を勧める。

5: チンコントロール電動車椅子を導入する。

- 答え:4

- 解説:筋萎縮性側索硬化症の患者は、運動機能が障害されているため、適切な対応が必要である。この患者は、誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されており、嚥下機能が障害されている。また、上肢筋力は4レベルであるが、歩行は困難である。移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。

- 患者は誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されていることから、嚥下機能が障害されていると考えられる。食事は経口摂取だとしても、常食ではなく誤嚥を起こしにくい嚥下困難食から開始すべきである。

- 患者は、上肢筋力がMMTで4レベル、体幹と下肢の筋力がMMT3であるため、臥位での体動は可能と考えられる。臥床していても、体動が可能であれば、褥瘡の危険性は低く、エアマットは不要である。

- 発声が母音のみでも、クローズドクエスチョンのような音声でのコミュニケーションが可能である。この患者の場合は母音を発声できるので人工喉頭を用いることもできる。透明文字盤は、気管切開により発声できない状態に備えることはできるが、現段階では不要である。

- 移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。正しい選択肢である。

- 患者は上肢筋力がMMT4レベルであり、車椅子は電動でなくても利用可能である。症状が重症化したときには、電動車椅子のほか、上肢以外を駆動に用いる型の車椅子も検討する必要があるが、現段階ではチンコントロール電動車椅子の導入は不要である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

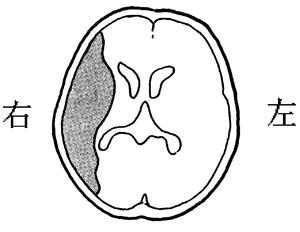

第36回午前:第3問

67歳の右利きの男性。脳梗塞。入院時のエックス線CTを図に示す。みられやすい症状はどれか。2つ選べ。ア.半側空間無視イ.着衣失行ウ.ブローカー失語エ.観念失行オ.ゲルストマン症候群

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第14問

48歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後3年経過。スタインブロッカー機能障害度分類クラスIII。車椅子移動は介助。排泄動作の自立を目的に他院から紹介があり入院した。作業療法開始時に適切でないのはどれか。

1: ズボンの着脱訓練

2: 補高便座の利用

3: 家屋改造案の提示

4: 車椅子操作訓練

5: ポータブルトイレへの移乗訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第6問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3 か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢IV。認知や感覚に問題はない。この患者の動作指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返りでの肩甲帯の前方突出と肩関節内転

2: 前開きシャツの袖通しでの肘伸展

3: ファスナー開閉での母指と示指での側腹つまみ

4: 食事中のテーブル上での上肢保持

5: 小物入れ保持での肩内旋・肘屈曲

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

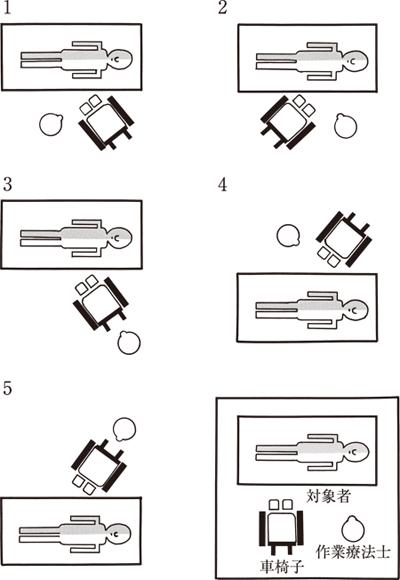

第57回午後:第3問

60歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。ベッドから車椅子への移乗は1人で何とか可能である。ベッドから車椅子への移乗場面の初回評価において、ベッド、車椅子および作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する