第56回午前第20問の類似問題

第42回午前:第27問

27歳の男性。統合失調症。大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから、眠れない日が続き、急に怒り出すこともあった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり入院した。1週後、症状が徐々に落ち着いてきた時点で作業療法が開始された。この時点での作業療法の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自信の回復

2: 役割の遂行

3: 安心感の提供

4: 対人関係の改善

5: 生活リズムの回復

- 答え:3 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第16問

19歳の男性。統合失調症。大学入学後、授業中に突然大声で叫ぶようになり、幻聴と被害妄想とが認められたため入院となった。治療開始後1か月経過し症状が改善したため自宅へ退院したが、疲労感が強く半年間引きこもっていた。このため、復学を目標として外来作業療法が開始された。この時期の患者の状態はどれか。

1: 要安静期

2: 亜急性期

3: 回復期前期

4: 回復期後期

5: 社会内維持期

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第18問

45歳の女性。20歳前後から、心理的負荷がかかるとリストカットを行うようになり縫合を必要とすることが多かった。また、自分の思い通りにいかないと易怒的となり、周囲に暴言を吐くこともあった。25歳時に精神科を初めて受診し、以後、過量服薬時に数回の入院歴があるが、現在は調理の仕事に就いて3年目となる。最近、職場の人間関係で正論を吐きすぎて孤立し、結果として焦燥感が強まり、主治医の勧めで仕事のシフトのない平日の日中に外来作業療法を開始することになった。この時点での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

1: 転職を勧める。

2: 主治医に入院処遇を依頼する。

3: チームでの統一した対応をこころがける。

4: 行動化に対しては心的距離を縮めて対応する。

5: 本人の希望に応じて日々臨機応変に対応する。

- 答え:3

- 解説:この患者は境界性パーソナリティ障害の特徴を持っており、外来作業療法が開始される時点で、治療者は患者が他人を操作しないように行動の規範を示すことが重要です。そのため、医療チーム内で統一した対応を心掛けることが最も適切な関わりとなります。

- 患者は調理の仕事に就いて3年目であり、治療を進めながら仕事を続ける計画が立てられているため、この段階で転職を勧める理由はありません。

- 患者は外来作業療法を処方されており、治療が開始される時点です。病状変化が記載されていないため、主治医に入院処遇を依頼する必要性はありません。

- 患者は境界性パーソナリティ障害の特徴的な言動を持っているため、医療チーム内で統一した治療的枠組みにより制御することが重要です。この選択肢が正しいです。

- 行動化は患者の心理的葛藤が他者依存を強める行動に表れることであり、心的距離を縮めて対応することは適切ではありません。むしろ、適切な距離を保つことが重要です。

- 患者に対しては、行動の規範を示すことが重要であり、臨機応変な対応は緩めることにもつながるため、適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第30問

19歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。高校卒業後スーパーマーケットに就職した。約1年経ったころから情緒不安定となり、幻覚・妄想に支配された異常な言動が活発になったので入院した。薬物療法によって入院3か月で一応の安定が得られたので作業療法の依頼があった。この時期の作業療法の目標として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 作業の満足感を得る

2: 作業効率の改善

3: 病識をつける

4: 対人交流の促進

5: 生活リズム作り

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

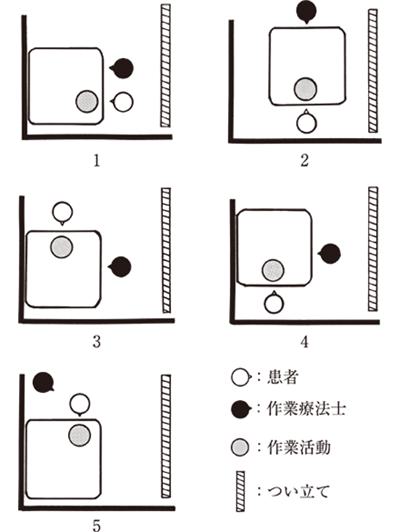

第57回午前:第14問

32歳男性。統合失調症。入院後、症状が不安定で緊張が強い状態が続いている。この患者に対する作業面接で、オープンスペースを用いた場面設定として最も適切な図はどれか。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第31問

21歳の男性。統合失調症。高校2年ころから男女の声の幻聴や注察妄想が出現。精神科クリニックに通院しながら高校卒業。浪人2年目、突然予備校をやめて自室に閉じこもるようになった。家人に暴力を振るうなど問題行動が重なり、精神科病院へ入院した。1か月後、作業療法に参加となった。参加2週ころから女性患者と仲良くなり、プログラム中に抱きつくなど目に余る行動がでてきた。男性患者への適切な対処はどれか。

1: そのまま経過を観察する。

2: 他のメンバーから様子を聞く。

3: 直ちに男性患者の家族に連絡する。

4: 面接で男女の付き合い方を話し合う。

5: 作業療法を中断する。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第14問

23歳の男性。高校卒業後、公務員として働いていた21歳時に統合失調症を発症したため退職し、入院した。退院後は家業を手伝っていたが、命令的内容の幻聴によって3日間放浪したため、2度目の入院となった。1か月後に退院し、実家からデイケアに通い始めた。この時点で把握すべき情報として最も重要なのはどれか。

1: 認知機能

2: 対人関係

3: 余暇の過ごし方

4: 就労に対する希望

5: 精神症状の生活への影響

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症を発症し、2度目の入院を経てデイケアに通い始めた患者の状況において、最も重要な情報を選ぶことが求められています。この時点では、患者の精神症状が生活への影響を把握することが最も重要です。

- 認知機能は重要な要素ですが、問題文に認知機能の障害についての記載がなく、公務員として働いていた経験や家業を手伝うことができたことから、認知機能の問題はないと予想できます。このため、選択肢1は最も重要な情報ではありません。

- 対人関係は今後の生活において課題となる可能性はありますが、問題文に対人関係が家庭生活や社会生活において問題となっている記述がないため、この時点で把握すべき情報としての優先順位は低いです。選択肢2は最も重要な情報ではありません。

- 余暇の過ごし方については問題文に記述がなく、この時点での優先順位は低いです。選択肢3は最も重要な情報ではありません。

- 就労に対する希望は重要ですが、患者はデイケアに通い始めた時期であり、退院後の生活を安定させることが優先です。就労については、デイケアでの様子を見た後に進めても良いため、選択肢4は最も重要な情報ではありません。

- 患者の入院原因は幻聴であり、退院して間もない時期にあるため、精神症状が生活環境の変化によって再燃する可能性があります。この時点では、患者の精神症状が生活へ影響していないかを把握することが重要であり、選択肢5が最も重要な情報です。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

65歳の女性。アルツハイマー型認知症。2年前から物忘れがひどくなった。散歩に行って自宅に帰れなくなってから、抑うつ的となり自宅から出たがらなくなった。日中の臥床傾向が強く、夜中に徘徊するようになったため入院となった。この患者の作業療法の目的で適切でないのはどれか。 ア.生活リズムの改善イ.身辺処理能力の改善ウ.対人関係能力の改善エ.作業遂行能力の改善オ.安心感の提供

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第26問

24歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。「死ね」という幻聴があり、自室に閉居して食事をとらなくなったため入院した。入院後、幻聴は軽減したが、不安が強く対人関係を避けて横になっていることが多い。入院3週目に対人関係の改善を目的に作業療法が処方された。この時点で協同で行える作業種目はどれか。

1: 模造紙大のタイルモザイク

2: 10枚組みの陶板絵

3: 画用紙大のはり絵

4: 10枚組みのキルト

5: テレビゲーム

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第27問

22歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。高校1年時にうつ状態で3か月入院した。その後、毎年入退院を繰り返し5回目の入院となった。入院後1か月が経過したが、自発性の減退および引きこもりがみられる。また「私の結婚相手を姉に取られた。私の考えがすべて他人に分かってしまい自分がなくなってしまうみたいで困る。他人の声が左の頭に聞こえる。」と訴えている。その時点で作業療法が処方された。作業療法士の対応として適切でないのはどれか。

1: 姉の結婚に対する気持ちを聞く。

2: 日常生活の過ごし方について話し合う。

3: 作業種目について希望を聞く。

4: 参加の意思について聞く。

5: 病棟での他の患者との交流について話を聞く。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第16問

53歳の男性。アルコール依存症。34歳から頻回の入院を繰り返し、仕事も失い、妻とも離婚した。1週前から終日飲酒して、食事も摂らない状態が続くため入院となった。入院後は振戦せん妄がみられたが、3週後には状態が安定し、体力強化を目的に作業療法が処方された。作業療法場面でみられやすいのはどれか。

1: 柔軟な判断

2: 高い目標設定

3: 共感的な感情表出

4: 熟慮に基づく行動

5: 円滑な対人関係の構築

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第18問

20歳の男性。統合失調症。専門学校に通っていたが、いじめをきっかけに引きこもる生活となった。次第に容姿を批判される幻聴が生じ、不穏興奮状態となって精神科に入院した。3週後、不穏興奮は落ち着いたため作業療法が開始されたが、抑うつ気分の訴え、睡眠過剰および無力感などの状態がみられていた。作業療法を開始してまもなく「学校に戻れるだろうか」と不安を訴えた。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 「勉強を取り入れていきましょう」

2: 「生活リズムから整えていきましょう」

3: 「スポーツで体力の向上を図りましょう」

4: 「集団レクリエーションに参加してみましょう」

5: 「SSTに参加して対人関係の練習をしてみましょう」

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第32問

26歳の男性。統合失調症。大学卒業後、会社に就職し営業の仕事で出張することが多かった。出張途中の飛行機で突然耳鳴りがし、やがて幻聴に変っていったのをきっかけに精神科病院に入院した。薬物療法によって症状が落ち着いたので、2か月後に復職を目指して作業療法を開始した。この時点での作業療法評価で優先されるのはどれか。

1: 余暇活動

2: 集団内行動

3: 金銭管理能力

4: 作業遂行能力

5: 交通機関の利用

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第35問

24歳の男性。てんかん。生活のリズムの崩れから、発作が頻発するため入院。発作はすぐコントロールされ、2か月後に単身生活での退院予定となった。これまでに何度か保護的就労を試みるものの、次第に服薬が不規則になり、知人からパチンコなどに誘われると断わることができず、金銭管理も不可能となって生活の維持が困難となっていた。今回、退院準備の目的で作業療法に参加した。退院のための技能獲得として適切でないのはどれか。

1: 服薬管理

2: 時間管理

3: 金銭管理

4: 就労準備

5: 対人関係

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第32問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。開始に当たっての留意事項で適切でないのはどれか。

1: 患者の述べることを十分に聴く。

2: 作業種目は本人の希望で決定する。

3: 段階的に行動範囲の拡大を図る。

4: 疲労し過ぎないように配慮する。

5: 最低限の規則は明確に設定する。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第27問

72歳の男性。アルツハイマー型認知症(認知症性老人の日常生活自立度判定基準ランクIV)。5年前に発症してデイケア通所をしていた。徘徊や興奮のために在宅介護が困難となり、老人性認知症疾患治療病棟に入院した。集団活動を用いて情緒の安定と精神活動の活性化を図るときに、導入設定として適切なのはどれか。

1: 覚醒度を上げる身体活動を用いる。

2: 活動内容に変化をもたせる。

3: 役割をもたせる。

4: 共同の描画作品に参加させる。

5: 活動時間は2時間程度とする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第37問

25歳の女性。境界型人格障害。友人と些細なことで口論となり大量服薬して入院となった。症状が落ち着いてきたので、作業療法に参加することになった。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 社会的な役割の体験

2: 試行錯誤の作業体験

3: 作業援助を受ける体験

4: 作業活動による成功体験

5: 自己肯定感を高める体験

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第39問

50歳の男性。アルコール依存症。38歳から頻回の入院を繰り返し、仕事も失い、妻とも離婚した。今回、2週前から昼夜を問わずに飲酒して、食事も摂らない状態が続くため入院となった。入院後は振戦せん妄が見られたが、1か月後には状態が安定し、体力強化を目的に作業療法が処方された。この患者の行動で予想されるのはどれか。

1: 円滑な対人関係

2: 共感的な感情表出

3: 柔軟な判断

4: 高い目標設定

5: 熟慮した上での行動

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第39問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。作業療法場面での留意点で適切でないのはどれか。

1: 自動症

2: せん妄

3: 転倒

4: 脳卒中発作

5: 精神分裂病(統合失調症)の悪化

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第16問

25歳の女性。対人関係が不安定で、母親に甘えたかと思うと急に怒り出すなど、感情が変わりやすく、時に激しく落ち込むことが多かった。漠然とした不安感を訴え、自傷行為を繰り返すため精神科外来を受診し、入院することとなった。入院後2週経過し作業療法が開始された。この患者の作業療法導入時の対応で適切でないのはどれか。

1: 特定の相談相手を決める。

2: 作業療法の目標を話し合う。

3: チームで一貫した対応を行う。

4: 集団プログラムへの参加を促す。

5: 実施頻度と時間を明確に決める。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する