第54回午前第14問の類似問題

第46回午前:第18問

48歳の女性。20歳代で夫が亡くなり1人で子どもを育てた。子どもが就職し家を離れたころから意欲が低下し、気分が落ち込むようになった。精神科外来に通院していたが、今回、食欲不振が続いたため入院となった。入院後3週経過し作業療法が開始された。この患者の作業療法実施上の留意点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 楽しみを見つける。

2: 早期の就労を促す。

3: 自殺企図に注意する。

4: 身辺処理能力を高める。

5: 過去の生活課題を振り返る。

- 答え:1 ・3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第18問

48歳の女性。うつ病。教育熱心な母親としてパート勤務をしながら2人の娘を育てた。娘達が家を離れた頃から何もする気がなくなり、抑うつ状態となった。希死念慮がみられたため夫に付き添われて精神科を受診し入院となった。「何かしていないと落ち着かない」と訴えたため入院後5日目から作業療法が開始された。入院1か月後に退院が決まった。本人は「日中、一人でどう過ごせばよいかわからない」と不安を訴えている。この時点の対応で適切でないのはどれか。

1: 退院前訪問指導を行い生活の場を把握する。

2: ハローワークに同伴し求職者登録をする。

3: 1週間の生活スケジュールを立てる。

4: 家族心理教育の機会を取り入れる。

5: 外来作業療法の利用を検討する。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第14問

53歳の男性。うつ病の診断で10年前に精神科通院治療を受けて寛解した。1か月前から抑うつ気分、食思不振、希死念慮があり、入院して抗うつ薬の投与を受けていた。1週前からパラレルの作業療法に参加していたが、本日から他患者に話しかけることが増え、複数の作業療法スタッフに携帯電話番号など個人情報を尋ねてまわるようになった。「食欲も出てきた」と大声を出している。この時点での作業療法士の対応として最も適切なのはどれか。

1: 食欲が戻ったので調理実習を計画する。

2: その場で作業療法室への出入りを制限する。

3: 患者との関係作りのため携帯電話番号を教える。

4: 担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告する。

5: 行動的となったことを本人にポジティブ・フィードバックする。

- 答え:4

- 解説:この患者はうつ病の治療を受けていたが、躁病相の症状が現れ始めている。そのため、適切な対応は担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告し、今後の対応について検討することである。

- 食欲増進は躁病相によるものと考えられるため、調理実習を計画することは患者の症状を増強させる可能性があり、望ましくない。

- 患者の要求に対してすぐに制限をかけることは、欲求不満を拡大させ、反発や攻撃性を強化するため、すぐに作業療法室への出入りを制限すべきではない。

- 躁病相の症状が現れた患者に対しては、行動の枠組みを守るようにする。患者が枠組みを超えた要求をしてきた際には、きっぱりとした態度で要求を断る必要がある。

- 患者の状態が躁病相に変化していることから、担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告し、今後の対応について検討する必要がある。これが最も適切な対応である。

- 患者が行動的になったのは躁病相になったためと考えられる。ポジティブ・フィードバックすることで、症状をさらに強めてしまうこともあるため、望ましくない。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第18問

35歳の女性。現在、6か月児の子育て中であるが、1か月前からテレビも新聞も見る気が起こらないほど周囲への興味と関心が低下し、児と触れ合うこともおっくうになった。物事の判断が鈍くなり、子育てに自信をなくし、自分を責め、ささいなことから不安になりやすくなったため、児を祖母に預けて精神科病院に入院した。入院翌日から不安の軽減を目的に作業療法が開始された。この患者に対する作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 運動によって体力の増強を図る。

2: 趣味をみつけるよう働きかける。

3: 子育ての情報提供により関心を高める。

4: 集団のレクリエーションで気分転換を図る。

5: ゆとりが持てるような日中の過ごし方を話し合う。

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第14問

20歳の女性。幼少期に両親が離婚した後、友人関係が不安定となりトラブルが絶えなかった。中学入学後から些細なことでリストカットするようになり、精神科を受診し、その後、入退院を繰り返していた。男女関係のもつれをきっかけに過量服薬し救急車で搬送された。入院後は、医療者に対して依存的だが要求が通らないと激しく責める状態である。最も考えられるのはどれか。

1: 身体表現性障害

2: 気分変調性障害

3: 統合失調感情障害

4: 演技性パーソナリティ障害

5: 境界性パーソナリティ障害

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第38問

8歳の男児。自閉症。小学校に入学後、好きな算数以外の授業中に奇声をあげるようになった。家ではこだわり行為を制する母親に暴力を振るうようになり、養護教諭の勧めで児童・思春期外来を受診した。受診後すぐに作業療法が開始された。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 算数を取り入れたプログラムを設定する。

2: 質問は口頭だけでなく文字に書いて示す。

3: 作業療法の終了時間を明確にする。

4: こだわり行為は制止する。

5: 1対1で対応する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

16歳の女子。統合失調症。高校入学後、人の目を気にするようになり、被害的な言動が出現するようになった。文化祭時に興奮状態となり入院となった。入院10日後、症状は徐々に落ち着いてきたが敏感さが残る。この時点で作業療法が処方された。この患者が作業療法を開始して2週後「作業療法は受けたくない」と言った。この時点の対応で適切でないのはどれか。

1: しばらく作業療法を休ませて様子をみる。

2: 受けたくない理由を聞く。

3: 2週間の作業療法の感想を聞く。

4: 他の作業療法士が担当する。

5: 病棟での生活の様子を観察する。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第38問

16歳の男子。高機能広汎性発達障害。友人との交流は少ないが、学校では大きな問題もなく普通高校に進学した。高校1年の夏休み後から登校できなくなり、思春期外来を受診した。通院しながら外来作業療法を実施することになった。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 単純なもの

2: 短時間で完成できるもの

3: 本人の興味があるもの

4: 他者と共同で行うもの

5: 粗大動作が多いもの

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第30問

60歳の男性。統合失調症。21歳時に発症し、過去に5回の入院歴があった。35歳時に被害妄想が再燃し、6回目の入院となって以来、父親との折り合いが悪く退院先が決まらないまま25年間入院していた。父親が亡くなったことを契機に、一人暮らしとなった84歳の母親と本人の希望により、自宅退院に向けた支援を行うことになった。この患者が退院後に利用する生活支援サービスとして適切でないのはどれか。

1: 訪問看護

2: デイケア

3: 通院患者リハビリテーション事業

4: 地域生活支援センター

5: ホームヘルプサービス

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第20問

25歳の男性。幼いころから言語発達と学業成績は良好であったが、固執性が強く友人との関係は保てなかった。製造業に就職し業務成績も良かったが、研修中に状況を無視した言動によって同僚とのトラブルが増え、上司に伴われて精神科を受診した。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 集中力を高める。

2: 耐久性の向上を図る。

3: 対人関係技能を高める。

4: 複数の作業を同時に行う。

5: 多くの感覚刺激を取り入れる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.作業内容は患者に選択させる。イ.運動能力を高める作業を行う。ウ.自己表現の練習を行う。エ.対人技能の訓練を行う。オ.集中力を高める作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第16問

27歳の男性、大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから眠れない日が続き、急に怒り出すようになった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり、統合失調症と診断されて入院した。入院後1週で症状が徐々に落ち着いてきたため作業療法が開始された。この時点での作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 自信の回復

2: 気分の安定

3: 役割の遂行

4: 社会資源の利用

5: 対人関係の改善

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第3問

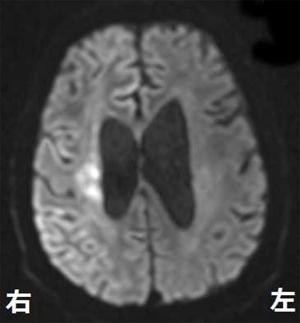

82歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 観念運動失行

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第20問

32歳の女性。8歳の娘が担任の先生の勧めで1週前に精神科を受診し、注意欠如・多動性障害と診断を受けた。放課後等デイサービスを利用することになり、作業療法士がこの女性と面接したところ「集中力が続かないし、物忘れもひどかったけど、まさか自分の子どもが障害児なんて思っておらずいつも叱っていた。お友達ともうまくいっていない状況が続いており、とても心配していた。これからどうしたら良いでしょうか」と話す。この時の作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: 娘への不適切な対応を指摘する。

2: 障害の特徴について解説する。

3: 他の障害児の親に会わせる。

4: 障害は改善すると伝える。

5: 不安を受け止める。

- 答え:5

- 解説:この問題では、注意欠如・多動性障害と診断された娘を持つ母親が不安を抱えている状況に対して、作業療法士がどのように対応すべきかを問うています。最も適切な対応は、まず母親の不安を受け止めることです。

- 娘への不適切な対応を指摘することは、母親をさらに精神的に追い詰めることになり、望ましくありません。また、叱ることは母親としての愛情でもあり、これが不適切な対応かどうかはわからないため、この選択肢は適切ではありません。

- 障害の特徴を解説することは、母親の不安を解消するためには不十分です。母親はすでに娘の特徴をある程度把握しており、現在の不安はそれだけではぬぐえません。まずは母親の気持ちに共感し、不安を受け止めることが重要です。

- 他の障害児の親に会わせることは、母親が落ち着いてから行うべきです。現在の不安と混乱がある状態では、他のケースの理解は困難であり、この選択肢は適切ではありません。

- 障害は改善すると伝えることは、作業療法士が行うべきではありません。予後などの診断に関連することは、作業療法士から説明することは避けるべきです。また、注意欠如・多動性障害の症状は徐々に改善することもあるが、完全に改善するという保障はないため、この選択肢は適切ではありません。

- 不安を受け止めることは、最も適切な対応です。作業療法士が母親の気持ちを受容したことが母親自身で理解できれば、信頼関係を構築するきっかけとなります。まずは母親の不安を受け止め、その後で適切なサポートを提供することが重要です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第39問

8歳の男児。学習障害。外来通院で作業療法を実施。聴覚的短期記憶に問題があり学校での課題の取り組みに困難を示している。知能検査は下位検査にばらつきがあるが発達遅滞は認められない。作業療法を実施する上で適切でないのはどれか。

1: 課題に取り組んだ場合は積極的にほめる。

2: 視覚的な情報提示を多くする。

3: 繰り返し内容を口頭で説明する。

4: 指示は簡単にする。

5: 言われたことをノートに書くように指導する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第39問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の就労支援で適切でないのはどれか。 ア.障害者職業センターで評価を受ける。イ.援護寮を見学する。ウ.作業療法士が就職先を紹介する。エ.通院患者リハビリテーション事業を紹介する。オ.ハローワークの障害者窓口で相談する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第36問

13歳の男子。恐怖症性不安障害。父親の転勤で中学転校時から、漠然とした不安感情が表れるようになった。ある日、授業中に動悸や息切れがひどくなり発作性の震えが出現、養護教諭のすすめで精神科クリニックを受診した。その後、不安発作が激しくなり不登校の日が続いた。主治医・両親・患者・学校側との相談の結果、クリニック付設デイケアに参加することになった。2か月して不安発作も落ち着き、新学期には登校を再開する予定になったが、本人は不安を述べている。この時点での対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両親に登校の必要性を説得してもらう。

2: スタッフの付き添いで登校する。

3: 教師に自宅へ迎えに行くように依頼する。

4: スタッフが定期的に面接する。

5: 登校できない時はデイケアに参加する。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第19問

26歳の女性。衝動的な浪費や奔放な異性交遊の後に抑うつ状態となり、リストカットを繰り返していた。常に感情が不安定で、空虚感や見捨てられることへの不安を訴える。職場での対人関係の悪化をきっかけに自殺企図が認められたため入院となった。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 患者の申し出に応じて面接を行う。

2: 初回面接で自殺企図について話し合う。

3: 攻撃性がみられた場合には治療者を替える。

4: 患者の希望に合わせてプログラムを変更する。

5: 治療目標や治療上の契約を繰り返し確認する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、境界性パーソナリティ障害の症状がある患者に対する作業療法で適切な方法を選ぶことが求められています。境界性パーソナリティ障害は、情緒の不安定性や自己の空虚感が目立つため、治療目標や治療上の契約を繰り返し確認することが適切です。

- 患者の申し出に応じて面接を行うのは適切ではありません。パーソナリティ障害患者との面接は、時間や頻度などの枠組みを決めて行い、患者の希望に合わせることは避けるべきです。

- 初回面接で自殺企図について話し合うのは適切ではありません。初回の面接では治療の枠組みについて説明し、行動のルールを話し合うべきです。自殺企図については、初回面接では話し合わない方が良いです。

- 攻撃性がみられた場合に治療者を替えると、患者の感情の向くままに人を操作しようとするパーソナリティ障害の不適応な行動を助長する可能性があるため、適切ではありません。

- 患者の希望に合わせてプログラムを変更するのは適切ではありません。導入時に取り決めた枠組みは、患者の希望だけで安易に変更してはならない。プログラムを変更する理由として、他者の意見を含む妥当的で合理的な理由がある場合には変更しても良いです。

- 治療目標や治療上の取り決めを患者と繰り返し確認することは、患者に対して安定した枠組みを維持する点で適切であるため、この選択肢が正解です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する