第54回午前第14問の類似問題

第40回午前:第35問

23歳の女性。境界型人格障害。中学時代から対人関係が不安定で、不登校、家出、過量服薬、恋人との激しいけんかなどを繰り返してきた。今回、失恋を契機に睡眠薬自殺を図ったが、救命救急センターで意識回復し精神科へ入院した。左手首に数本の切創痕を認める。母親に甘えた態度をとったり、大声で怒鳴ったり、死にたいと言ったりする。治療目的で作業療法が依頼された。この症例に認められない症状はどれか。

1: 情緒不安定

2: 薬物乱用

3: 退 行

4: 行動化

5: 強迫症状

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

28歳の女性。電車を待つホームで突然動悸が激しくなり、死ぬのではないかという恐怖と息苦しさに襲われ、しゃがみこんでしまった。後日精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 内省を促す。

2: 心理教育を取り入れる。

3: 屋外でのプログラムを含める。

4: コラージュで自己表現を促す。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

32歳の男性。会社員。課長になってから会議が多くなり、会議中にマイクを持つ手が震え、激しい動悸と発汗が出現するようになった。次第に恥をかきたくないと、会議が恐怖となっていった。精神科外来受診後に外来作業療法を開始した。この患者への作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 自殺企図に注意する。

2: 少量の飲酒を勧める。

3: 仕事を休むよう助言する。

4: 幼児期の体験を話題にする。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第36問

22歳の女性。統合失調症(精神分裂病)。17歳時、周囲から悪口を言う声が聞こえ初回入院し、退院後はアルバイトの生活を続けていた。今回、突然2階から飛び降りた。けがは軽症で済んだが、興奮と幻覚妄想が顕著となり、2回目の入院。入院3週目で症状は軽減したが、疲弊状態が前面に出ている。主治医から、再発後の疲れやすさへの対処を目的とした作業療法が指示された。導入時の身体活動として適切なのはどれか。

1: シャッフルボード

2: バレーボール

3: テニス

4: バスケットボール

5: ソフトボール

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第32問

17歳の男子高校生。恐怖症。2人兄弟の兄。弟とふざけていて、弟が持つボールペンの先が本人の手掌部に突き刺さった。傷は短期間で治癒したが、それ以後ボールペンや包丁などの先の尖ったものを怖がるようになり、勉強も手につかず、不登校となった。弟に対する暴力も時々みられた。通院を開始し、3か月が経過したが、尖端に対する恐怖心や不登校は持続している。この時点で作業療法が開始された。作業療法開始後2か月、見学に来た両親から「母親にひどく甘えたりするようになった」という話があった。この時期の対応で適切なのはどれか。

1: 退行ととらえて作業療法を継続する。

2: 作業種目の変更を考慮する。

3: 本人に主治医との面接を勧める。

4: 本人と面接し弟への攻撃性を解釈する。

5: 本人、両親および作業療法士の3者面談を行う。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第34問

20歳の女性。境界性人格障害。中学時代から拒食、嘔吐、極端なやせとリストカットが始まり、不登校となった。摂食行動や不登校を注意されると、「自分の気持ちを誰も分かってくれない」と言い、リストカットをする。高校中退後もその状態が続いた。職に就かないことを母親に指摘されたのをきっかけに、薬物による自殺企図で入院となった。入院3か月後には、一応の安定がみられたため作業療法が開始された。参加2週間後、作業療法中に過呼吸症候群となった。その場は主治医の処置で症状が消失した。今後の対応について適切でないのはどれか。

1: 呼吸困難時の状況を患者に聞く。

2: 患者が望むときは時間外の面接も行う。

3: 場面設定に問題がないか再検討する。

4: 患者との治療関係を検討する。

5: 主治医、病棟スタッフと対応を話し合う。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第39問

16歳の男子。高機能広汎性発達障害。友人との交流は少ないが、学校では大きな問題もなく普通高校に進学した。高校1年の夏休み後から登校できなくなり、思春期外来を受診した。通院しながら外来作業療法を実施することになった。半年後、この患者は面接で「学校には戻りたくない」と希望を述べた。対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 学校に戻りたくない理由を説明させる。

2: 学校に戻る手助けをすることを伝える。

3: 転校を勧める。

4: 学校の支援体制について確認する。

5: 家族の希望を聞く。

- 答え:4 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

16歳の男子。高校に進学したが友人関係のトラブルが続き不登校となった。校医に相談し精神科を受診したところ、対人関係技能の低さ、こだわりの強さ、感覚過敏などを指摘され、作業療法に参加することとなった。この患者でみられる行動の特徴として正しいのはどれか。

1: 相手に気を遣い過ぎる。

2: 本音と建前を区別できない。

3: 葛藤に満ちた対人関係を結ぶ。

4: 他者の関心を集めようとする。

5: 否定的評価を受ける状況を避けようとする。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第36問

13歳の女子。中学に入学してから頭痛などを理由に欠席が多くなり、2学期からは不登校となった。自宅で母親への暴力がみられるようになったため、精神科を受診し外来作業療法に通うこととなった。この患者への対応で適切でないのはどれか。

1: 作業療法場面の見学をさせ作業療法の利用法を一緒に考える。

2: 家族や教師との連絡が必要な場合は事前に本人の了解を得る。

3: 嫌なことは無理に話したり行ったりしなくてよいことを保証する。

4: 作業療法に毎日通えるようになることを目指す。

5: 本人の希望や要求を可能な範囲で取り入れる。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第28問

40歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。日常生活能力には問題なく、退院を勧められているが、「退院後の生活が不安で自信がない」と退院に踏み切れないでいる。この患者への作業療法士の働きかけで適切でないのはどれか。

1: 作業療法場面での成功体験を積み重ねる。

2: 多少の失敗はおそれないように励ます。

3: 作業検査や知能検査など、客観的データを用いて自信をつけさせる。

4: 退院の不安に対して相談にのる。

5: 外来での作業療法の利用方法を説明する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第28問

27歳の男性。統合失調症。大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから、眠れない日が続き、急に怒り出すこともあった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり入院した。1週後、症状が徐々に落ち着いてきた時点で作業療法が開始された。2か月後、この患者が職場復帰を前提として退院することになった。退院支援として適切でないのはどれか。

1: 服薬自己管理プログラムを実施する。

2: 体力回復のため運動プログラムを実施する。

3: 手がけていた設計の準備を開始する。

4: 家族を心理教育プログラムに誘う。

5: 職場や地域スタッフとのケア会議を実施する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第38問

20歳の男性。広汎性発達障害。高校の普通科を卒業後、工場に就職するが職場で上司に指示されたことが途中で変更になったことで怒ったり、昼休みの同僚との会話からトラブルとなったりして退職した。その後、抑うつ的な状態が続き、精神科受診となった。この患者の行動特性はどれか。2つ選べ。

1: 場の雰囲気を読み取ることが苦手である。

2: 順番を待つことができない。

3: 新しいことが覚えられない。

4: 不測の事態に対応できない。

5: 常に落ち着きがない。

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第33問

20歳の女性。境界性人格障害。中学時代から拒食、嘔吐、極端なやせとリストカットが始まり、不登校となった。摂食行動や不登校を注意されると、「自分の気持ちを誰も分かってくれない」と言い、リストカットをする。高校中退後もその状態が続いた。職に就かないことを母親に指摘されたのをきっかけに、薬物による自殺企図で入院となった。入院3か月後には、一応の安定がみられたため作業療法が開始された。初回面接で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 参加することの目的ついて同意を得る。

2: 作業療法参加のルールを確認する。

3: 病棟スタッフと連絡を取り合うことを本人に伝える。

4: 作業の種目は本人の選択に任せる。

5: スタッフへの不満について相談にのる。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

10歳の男児。学業成績は中位だが授業中に落ちつきがなく、隣の子に一方的に話しかける、落書きをする、忘れ物をするなどでよく注意を受けていた。片付けも苦手で自室は乱雑であった。心配した母親と共に精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この男児に対する作業療法での対応で適切なのはどれか。

1: 小集団活動に導入する。

2: 強い口調で指示を伝える。

3: ほめずに見守りを重視する。

4: 作業手順を詳細に説明する。

5: 問題行動には触れずにおく。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第31問

25歳の女性。境界型人格障害。手首の自傷行為の反復、睡眠薬遊びや万引きがある。「何でも良いからやれる仕事をやってはどうか」と言う母親に暴力を振るい、止めに入った父親の前で「死んでやる」と言って再び手首の自傷行為に及び入院した。入院後、穏やかになり作業療法が開始された。作業療法を開始する上で適切でないのはどれか。

1: チームの間でかかわり方の合意をしておく。

2: 実施時間を明確に決めておく。

3: 短期間で結果が得られるものを選ぶ。

4: 作業種目の選択を本人に任せる。

5: グループ作業を勧める。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

22歳の男性。注意欠如・多動性障害。大学卒業後に営業職に就いた。顧客との約束や書類を忘れるなどの失敗が続き、上司が度々指導をしても改善しなかった。子供のころから不注意傾向があり、母親は「しつけをしてこなかった自分に非がある」という。その後も失敗が続いて自信を喪失し、1週前から欠勤し精神科の受診に至った。入院となり作業療法が処方された。この時期の作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 仕事に適性がないと伝えて転職を勧める。

2: 休養に専念し職場復帰を焦らないように伝える。

3: 母親のしつけの失敗の影響が残っていると告げる。

4: 上司の指導方法が病気の誘因であることを説明する。

5: 職場復帰のために対人技能向上を目的とした作業活動を勧める。

- 答え:2

- 解説:注意欠如・多動性障害(ADHD)の患者で、不注意傾向から業務上の問題行動があって職場の指導では改善が見られない。患者は自信を喪失して欠勤していることから、自尊心の回復が対応すべき課題である。

- 患者は営業職に就いていたが、不注意傾向はどのような業務にも影響があり、転職しても解決にはならない。失敗が続いて自信を喪失している患者に転職を勧めると、自尊心を傷つけることになる。

- 入院した時期に作業療法が処方されており、急性期にあると推察される。急性期には休息させ心身の回復を図ることが重要である。この選択肢が正しい。

- 患者に現在の状況が母親の責任だと伝えたとしても、患者が損なった自尊感情を回復することにはならない。母親は自戒の念を述べているが、これが患者の能力と欠勤の原因と判断することは困難。

- 上司の指導方法が、患者の不注意と業務失敗の誘因とは言えない。また、業務上の失敗が患者の責任でないことが事実だとしても、それを急性期の患者に伝えても、患者は失敗を思い出しては内省を繰り返す危険がある。

- 急性期には、患者が逃避した職場への復帰を直接的な目的とした作業を勧めることはできない。患者は自信を失っている状態であり、職場復帰を想像することがストレスとなる。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第39問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。作業療法場面での留意点で適切でないのはどれか。

1: 自動症

2: せん妄

3: 転倒

4: 脳卒中発作

5: 精神分裂病(統合失調症)の悪化

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第17問

48歳の女性。うつ病。教育熱心な母親としてパート勤務をしながら2人の娘を育てた。娘達が家を離れた頃から何もする気がなくなり、抑うつ状態となった。希死念慮がみられたため夫に付き添われて精神科を受診し入院となった。「何かしていないと落ち着かない」と訴えたため入院後5日目から作業療法が開始された。作業療法開始時の評価項目で適切なのはどれか。

1: 対人関係

2: 作業経験

3: 自己評価

4: 知的機能

5: 職業興味

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第20問

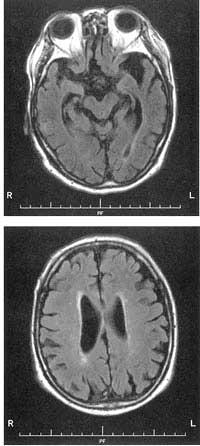

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第29問

23歳の女性。統合失調症。短大卒業後、事務員として働いていた。職場の同僚に噂されていると上司に訴えるなど、被害関係妄想が強まり精神科に紹介され入院となった。薬物療法で精神症状は治まり、2週目に作業療法が開始された。作業療法導入時の面接事項で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 症状の内容

2: 睡眠の状態

3: 職場のストレス

4: 過去の親子関係

5: 現在困っていること

- 答え:2 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する