第51回午後第6問の類似問題

第53回午後:第6問

21歳の男性。交通事故によるびまん性軸索損傷と診断された。意識は清明で運動麻痺はない。新しい物事を覚えるのが困難で記憶の障害が顕著である。この患者に対する適切なアプローチはどれか。

1: 毎日異なる課題を与える。

2: 記憶の外的補助手段を使う。

3: 試行錯誤が必要な課題を行う。

4: 複数の学習課題を同時に行う。

5: 日課は本人のペースで柔軟に変更する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、記憶障害がある患者に対する適切なアプローチを選択することが求められています。記憶障害のある患者には、外的補助手段を使って記憶を補助する方法が適切です。

- 毎日異なる課題を与えるのは負荷が大きく、十分な練習効果が得られないため、この方法は適切ではありません。

- 記憶の外的補助手段を使うことで、日々行うことや注意すべきことをノートに健忘録のように記録しておき、これを見ながら行動することで、記憶障害による困難さを補助できるため、この方法が適切です。

- 試行錯誤が必要な課題を行わせると、誤ったことも記憶できず、誤りを繰り返すことが多いため、この方法は適切ではありません。

- 複数の学習課題を同時に行うと、進行状況の把握が困難になり、混乱しやすいため、この方法は適切ではありません。

- 日課が本人のペースで進むことは良いですが、日課を変更することで、手続き記憶のように、一度修得したことを利用して行動することが困難になる可能性があるため、この方法は適切ではありません。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

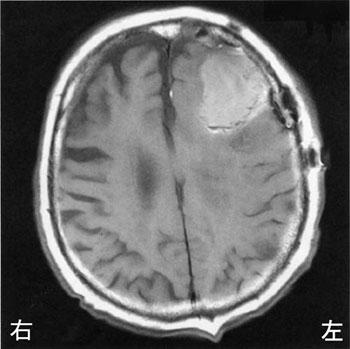

第48回午前:第3問

58歳の男性。脳腫瘍と診断された。頭部MRIを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 体幹失調

2: 視野障害

3: 注意障害

4: 感覚性失語

5: 左半側空間無視

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者が入浴する際の指導の組合せで適切でないのはどれか。

1: 非麻痺側上肢の洗体-吸盤つきブラシを使用する。

2: シャワーの使用-非麻痺側で水温を確認する。

3: タオル絞り-蛇口に巻きつけねじる。

4: 浴槽内への移動-麻痺側下肢から浴槽に入る。

5: 浴槽内での座位保持-滑り止めテープを使用する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

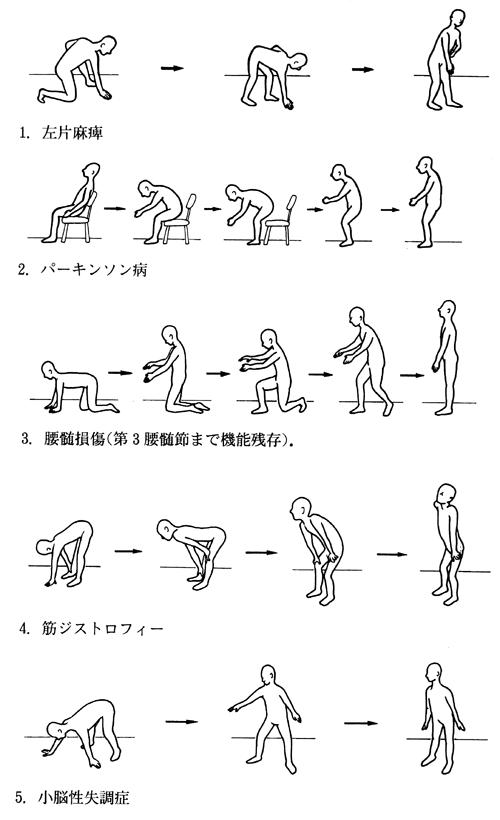

第35回午前:第31問

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第30問

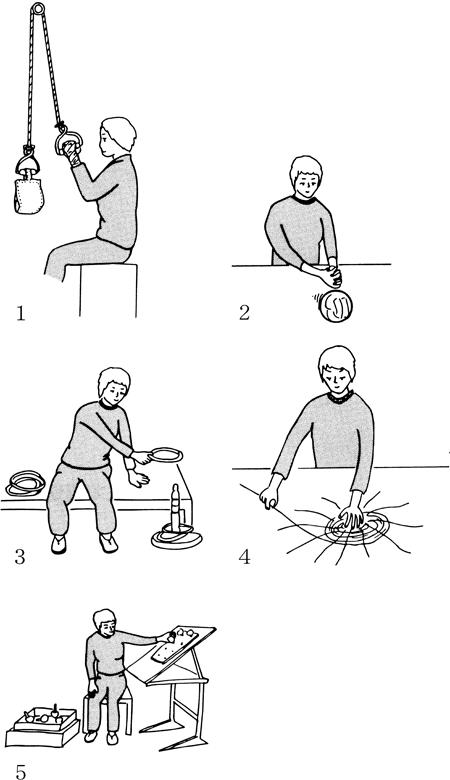

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅳの片麻痺患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: リーチ動作の改善にポータブルスプリングバランサーを用いる。

2: 肩関節の疼痛予防に肩内転位でのポジショニングを指導する。

3: 肩関節亜脱臼を予防するためにアームスリングを作製する。

4: 手関節伸筋の筋再教育に電気刺激療法を用いる。

5: 手指屈筋の痙縮にナックルベンダーを用いる。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

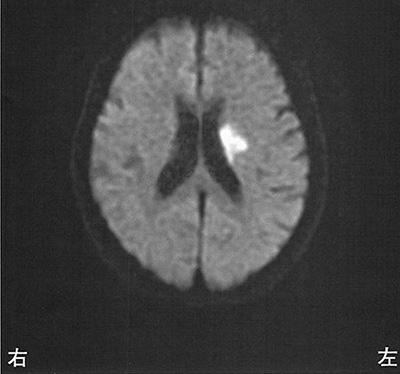

第53回午前:第6問

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も出現しやすい症状はどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 運動失調

4: 嚥下障害

5: 視野障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第47問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り動作では健側の方に行う。

2: 車椅子は片手駆動型が一般的である。

3: 階段の昇りは健側から、降りは患側から行う。

4: シャツの着衣は患側手から、脱衣は健側手から行う。

5: ベッドからの起立動作では健側足部を引き寄せてから行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第23問

40歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から2年で、下肢には軽度の痙性麻痺が認められ、膝折れやつまずきなどの歩行障害が出現している。上肢は筋萎縮が著明で食事や衣服着脱は全介助。構音障害も出現している。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 上肢のROM訓練

3: 上肢の抵抗運動訓練

4: 立位バランス訓練

5: 短下肢装具での歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

63歳の男性。脊髄小脳変性症により在宅生活を送っている。重症度分類は下肢Ⅲ度(中等度)、上肢Ⅳ度(重度)である。日常生活で使用する福祉用具で誤っているのはどれか。

1: ポータブルスプリングバランサー

2: キーボードカバー付きパソコン

3: シャワーチェアー

4: ポータブルトイレ

5: 歩行器

- 答え:1

- 解説:脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具を選ぶ問題です。重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は歩行が困難で、上肢Ⅳ度(重度)は手先の動作が拙劣な状態です。選択肢の中で誤っているものを選ぶ必要があります。

- ポータブルスプリングバランサーは、肩と肘関節運動を抗重力位で運動させる筋力を補うことができる。高位脊髄損傷や筋ジストロフィー、腕神経叢麻痺などの患者に適応となる。協調運動障害のある患者が使用しても、手指のコントロールは改善しない。このため、脊髄小脳変性症の患者には適切ではない。

- キーボードカバー付きパソコンは、協調運動障害があっても、他のキーに触れずに目的のキーだけを押せるように補助するものである。上肢Ⅳ度(重度)で手先の動作が拙劣な場合、有効である。

- シャワーチェアーを用いることで、失調による洗体時の転倒リスクを軽減することができる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- ポータブルトイレを用いることで、歩行が伝い歩きレベルの患者の移動距離を最小限にし、安全に排泄を行うことが可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は、歩行器を用いることで歩行が可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第30問

40歳の男性。右橈骨神経麻痺で長橈側手根伸筋の徒手筋力テストは1(Trace)。EMGバイオフィードバック療法で誤っているのはどれか。

1: 治療法の原理を十分説明する。

2: 静かな室内で実施する。

3: 前腕肢位を中間位で行う。

4: 記録電極を前腕尺側に設置する。

5: 筋電波形の閾値設定は細かく調節する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第4問

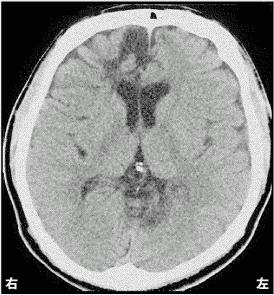

28歳の男性。交通事故による頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。今日の日付を聞くと、カレンダーを見てようやく答えることができる。病棟と作業療法室の行き来では、今いる場所や行き先が分からなくなるので見守りが必要である。現時点の頭部CTを示す。この患者の状態を評価するのに適切でないのはどれか。

1: TMT

2: MMSE

3: WCST

4: 線分抹消検査

5: 線分2等分検査

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

1: 使用頻度の低い単語を用いる。

2: 出にくい言葉は先回りして言う。

3: できるだけ長い文章で話しかける。

4: 意思伝達には易しい漢字を用いる。

5: ジェスチャーは可能な限り用いない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第17問

70歳の男性。3年前に右手の振戦によってParkinson病を発症し、在宅で治療を行っている。ADLは自立していたが、1か月前に風邪をひいてから歩く速さが遅くなり、歩行の際に一歩めが思うように前に出ず、歩き出してからも前方に転びそうになることが多いという。在宅での理学療法における歩行指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両下肢に弾性包帯を装着する。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: 一歩目を小さく前に出すよう指導する。

4: 床にはしご状の目印を付けてまたがせる。

5: かけ声などをかけてもらいながら歩くよう指導する。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第17問

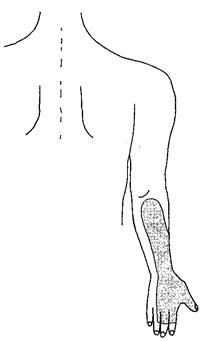

21歳の男性。右上腕骨骨折。図に示す領域の知覚が脱失し、運動麻痺がみられる。装着するスプリントで適切なのはどれか。

1: フレクサーヒンジ・スプリント

2: Bennett型長対立スプリント

3: Thomasスプリント

4: ナックルベンダー

5: 短対立スプリント

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第85問

長下肢装具の適応はどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 第2腰髄残存レベルの脊髄損傷

3: 関節リウマチで人工膝関節置換術後

4: 外傷性股関節後方脱臼で坐骨神経麻痺

5: 下肢Brunnstrom法ステージIVの脳卒中片麻痺

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第8問

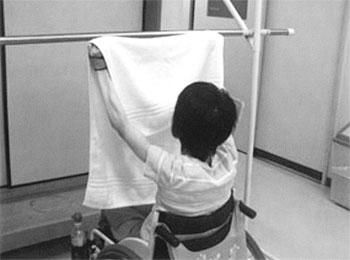

43歳の女性。頸髄完全損傷。洗濯物干しの作業中の写真を別に示す。この患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類による機能残存レベルはどれか。

1: C5B

2: C6A

3: C6B1

4: C6B2

5: C7A

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

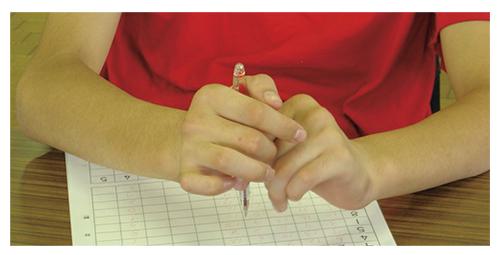

第56回午前:第3問

25歳の男性。頸髄完全損傷。手指屈曲拘縮以外の関節可動域制限はない。書字の際のボールペンを把持した場面を示す。片手では困難で、両手でボールペンを保持する動作が観察された。このような動作を行う頸髄損傷患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類の最上位レベルはどれか。

1: C5A

2: C6A

3: C6B3

4: C7A

5: C8B

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する