第50回午後第18問の類似問題

第37回午前:第32問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。開始に当たっての留意事項で適切でないのはどれか。

1: 患者の述べることを十分に聴く。

2: 作業種目は本人の希望で決定する。

3: 段階的に行動範囲の拡大を図る。

4: 疲労し過ぎないように配慮する。

5: 最低限の規則は明確に設定する。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第18問

19歳の男性。てんかん及び軽度知的障害(IQ 60)。特別支援学校卒業後にクリーニング店に就職した。「接客態度が悪い」と注意されたことをきっかけに仕事に行けなくなり、引きこもりとなった。時々家族に暴力を振るうために、家族が主治医に相談して外来作業療法が処方された。本人、家族とも復職を希望している。この患者に対して優先すべき対応はどれか。

1: 暴力の内省を促す。

2: 対人技能の訓練を行う。

3: 注意力を高める作業を行う。

4: てんかんの疾病教育を行う。

5: 運動能力を高めるためのスポーツ活動を行う。

- 答え:2

- 解説:この患者は接客態度が悪いと注意されたことが引きこもりの原因であり、家族に暴力を振るっている。復職を希望しているため、対人技能の訓練を行うことで接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。

- 暴力の内省を促すことは重要だが、患者の知的能力(IQ 60)を考慮すると、反省して暴力的衝動を制御することは難しい。また、問題文からは作業療法士として対応する理由の背景が十分に読み取れない。

- 対人技能の訓練を行うことで、患者の接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。基本的な対人関係技能を身につけさせることは、復職への一歩となる。

- 注意力は対人関係の技能にも重要だが、問題文からは注意力が原因で生じたエピソードが十分にわからない。注意力を高める作業が患者の対人技能を高める関係性は不明。

- てんかんの疾病教育は重要だが、軽度知的障害のある患者にとって理解することは困難であり、引きこもりの原因とは関連が薄い。

- 運動能力を高めるためのスポーツ活動は心理的発散に役立つ可能性があるが、問題文には運動能力が原因となった作業療法で対処すべき課題の記述がないため、優先すべき対応ではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

28歳の女性。産後うつ病。育児休暇中である。元来、何事にも手を抜けない性格。出産から4か月経過したころから、子どもの成長が気になり始め、夫に不安をぶつけるようになった。次第に「母親失格」と言ってはふさぎ込むようになったため、夫に連れられて精神科を受診し入院となった。1か月半後、個別的作業療法が開始となったが、手芸中に「私は怠け者」とつぶやく様子がみられた。この患者に対する作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 日記を取り入れる。

2: 育児の振り返りを行う。

3: 患者の不安な気持ちに寄り添う。

4: 家族の育児への協力方法について話し合う。

5: 性格による自己否定的考えについて話し合う。

- 答え:3

- 解説:産後うつ病の患者に対しては、患者の不安な気持ちに寄り添い、安心感を高めることが重要です。そのため、選択肢3が適切な対応となります。

- 日記を取り入れることは、一日を振り返るときに気分が落ち込みやすくなるため、この段階では適切ではありません。

- 育児の振り返りは、患者にとって陰性情動を惹起しやすいため、避けた方が良いです。

- うつ病患者に寄り添うことで、安心感を高めることができるため、選択肢3が適切な対応となります。

- 家族の育児への協力方法については、抑うつ感が高い時期を過ぎた後に行ったほうがよいため、この段階では適切ではありません。

- 自己の考えを振り返ることは、自己卑下している患者にとっては、それをさらに助長する危険があるため、適切ではありません。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第19問

35歳の女性。現在、6か月児の子育て中であるが、1か月前からテレビも新聞も見る気が起こらないほど周囲への興味・関心が低下し、子と触れ合うこともおっくうになった。物事の判断が鈍くなり、子育てに自信をなくし、自分を責め、ささいなことから不安になりやすくなったため、子を祖母に預けて精神科病院に入院した。入院翌日から不安の軽減を目的に作業療法が開始された。この患者に用いる作業活動で適切なのはどれか。

1: 就労準備活動

2: 会話を促す活動

3: 創造力を要する活動

4: 決断力を要する活動

5: 短時間で完結する活動

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

43歳の女性。うつ病。半年前に子供が1人暮らしを始めてから気分が落ち込み、布団で寝たままでいることが増えた。家事を夫が行うようになると、「夫に迷惑をかけている自分は生きている価値がない」と口にするようになり、夫に連れられ精神科クリニックを受診した。服薬治療が開始され、症状が改善してきたため外来作業療法が処方された。導入時の作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: スケジュール表に従った参加を促す。

2: 枠組みのある構成的作業を導入する。

3: 患者が作製した作品について賞賛する。

4: 意欲の低下が認められても作業遂行を促す。

5: 体調とともに気分も改善するため心配ないと励ます。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第17問

19歳の男性。統合失調症。大学入学後、授業中に突然大声で叫ぶようになり、幻聴と被害妄想とが認められたため入院となった。治療開始後1か月経過し症状が改善したため自宅へ退院したが、疲労感が強く半年間引きこもっていた。このため、復学を目標として外来作業療法が開始された。この時期の作業療法の役割はどれか。

1: 休息援助

2: 仲間づくり

3: 余暇の利用

4: 社会性の獲得

5: 生活リズムの獲得

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第28問

68歳の男性。アルツハイマー型痴呆。数年前から道で迷ったり、電話できちんと受け答えしたのに、その内容を家人に伝えられなかったりした。最近では夜間になると興奮して動き回り、昼間はうとうとしている。半年ぶりに会った息子に初対面の人に挨拶するように対応したため、家人が心配して受診させ入院に至った。この患者に当てはまらないのはどれか。

1: 地誌的障害

2: せん妄

3: 失語

4: 記銘力障害

5: 人物誤認

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第30問

16歳の女子。統合失調症。高校入学後、人の目を気にするようになり、被害的な言動が出現するようになった。文化祭時に興奮状態となり入院となった。入院10日後、症状は徐々に落ち着いてきたが敏感さが残る。この時点で作業療法が処方された。作業療法導入時の対応で適切でないのはどれか。

1: 短時間から開始する。

2: 個別で対応する。

3: 単純な作業から導入する。

4: 学校での様子を聴取する。

5: 疲労感を確認する。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第19問

26歳の女性。衝動的な浪費や奔放な異性交遊の後に抑うつ状態となり、リストカットを繰り返していた。常に感情が不安定で、空虚感や見捨てられることへの不安を訴える。職場での対人関係の悪化をきっかけに自殺企図が認められたため入院となった。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 患者の申し出に応じて面接を行う。

2: 初回面接で自殺企図について話し合う。

3: 攻撃性がみられた場合には治療者を替える。

4: 患者の希望に合わせてプログラムを変更する。

5: 治療目標や治療上の契約を繰り返し確認する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、境界性パーソナリティ障害の症状がある患者に対する作業療法で適切な方法を選ぶことが求められています。境界性パーソナリティ障害は、情緒の不安定性や自己の空虚感が目立つため、治療目標や治療上の契約を繰り返し確認することが適切です。

- 患者の申し出に応じて面接を行うのは適切ではありません。パーソナリティ障害患者との面接は、時間や頻度などの枠組みを決めて行い、患者の希望に合わせることは避けるべきです。

- 初回面接で自殺企図について話し合うのは適切ではありません。初回の面接では治療の枠組みについて説明し、行動のルールを話し合うべきです。自殺企図については、初回面接では話し合わない方が良いです。

- 攻撃性がみられた場合に治療者を替えると、患者の感情の向くままに人を操作しようとするパーソナリティ障害の不適応な行動を助長する可能性があるため、適切ではありません。

- 患者の希望に合わせてプログラムを変更するのは適切ではありません。導入時に取り決めた枠組みは、患者の希望だけで安易に変更してはならない。プログラムを変更する理由として、他者の意見を含む妥当的で合理的な理由がある場合には変更しても良いです。

- 治療目標や治療上の取り決めを患者と繰り返し確認することは、患者に対して安定した枠組みを維持する点で適切であるため、この選択肢が正解です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第36問

24歳の女性。幼少時に母親から虐待を受けていた。高校中退後から仕事を転々としている。男性との関係は不安定で別れ話のたびに大量服薬を繰り返した。いつもむなしくて死にたい気持ちがあると自覚して、精神科クリニックを受診した。この患者にみられない特徴はどれか。

1: 理想化

2: 行動化

3: 身体化

4: 物盗られ妄想

5: ストーカー行為

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第18問

21歳の女性。衝動的に食器を割ったり、自身の手首を切ったりするなどの行為が続いたため精神科病院へ入院となった。夜になると両親に電話し、自分を見捨てるのではないかと脅迫的に責めたてた。また主治医を罵倒し、椅子を投げつけるなどの暴力を振るった後すぐに「先生はすばらしいお医者さんですからどうか治してください」と泣きながら懇願することもあった。この患者の作業療法を行う上で適切でないのはどれか。

1: 患者の退行的な言動を受け入れる。

2: 作業療法以外の治療状況を把握する。

3: 作業療法士の中に生じてくる感情を自覚する。

4: 行動化による自己破壊的な結果を患者に説明する。

5: 患者、作業療法士の双方が守るべき規則を明確にする。

- 答え:1

- 解説:この患者は境界性パーソナリティ障害であると考えられる。作業療法を行う上で適切でないのは、患者の退行的な言動を受け入れることである。境界性パーソナリティ障害患者に対しては、明確な枠組みを提供し、治療契約を重視することが重要である。

- 患者の退行的な言動を受け入れることは適切でない。境界性パーソナリティ障害患者の退行的な言動を許容すると、問題行動がエスカレートしやすいため、明確な枠組みを提供することが重要である。

- 作業療法以外の治療状況を把握することは適切である。境界性パーソナリティ障害患者は、不安定な対人関係がみられ、ときに対人操作があり、関わっている人によって対応が異なる場合がある。そのため、作業療法以外の治療状況も十分に把握する必要がある。

- 作業療法士の中に生じてくる感情を自覚することは適切である。境界性パーソナリティ障害患者に対する関わりでは、治療者も、患者の両極端な言動によって感情に影響を受けることがある。治療者として対応を検討するため、できるだけ冷静に自分の関わり方や気持ちの動きを自覚して振り返ることが重要である。

- 行動化による自己破壊的な結果を患者に説明することは適切である。境界性パーソナリティ障害患者は、分離や喪失に対する精神病的な退行、自己破壊的な退行を生じやすい。患者の行動化に対しては、行動の背景にある感情に理解を示しつつも、行った行動に対しては「行ってはいけない」ということを明示する必要がある。

- 患者、作業療法士の双方が守るべき規則を明確にすることは適切である。境界性パーソナリティ障害患者に対する作業療法では、枠組みを明確にし、患者の要求のままに変更に応じないようにする。恒常的な関係性を保てない患者に対しての「治療契約」として重要である。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第50問

被害妄想が持続し自宅に閉じこもることで安定している慢性期の統合失調症患者に対する訪問作業療法として適切な支援はどれか。

1: 外出の促し

2: 家事行為の指導

3: 近所づきあいの指導

4: 本人が困っていることの傾聴

5: 内服薬の種類についての話し合い

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第19問

28歳の男性。統合失調症で6か月前に精神科病院に措置入院歴がある。その後退院し、自治体による退院後支援計画に基づいて外来でフォローされていたが、2か月前から抗精神病薬の服薬が不規則になり、幻聴の増悪がみられた。自傷行為はなく、家族をはじめ周囲の人間に対して手をあげるようなことはないが「薬は飲むな」という幻聴に左右されてこの1週間は全く服薬しておらず、一昨日から一睡もできていない。両親が「担当医に相談しよう」と勧めてなんとか外来受診をさせたが、精神保健指定医から入院を勧められてもかたくなに拒否を続けている。この患者の現在の状況において適切な入院形態はどれか。

1: 任意入院

2: 応急入院

3: 医療保護入院

4: 緊急措置入院

5: 医療観察法による入院

- 答え:3

- 解説:この患者は自傷他害行為がなく、本人の同意が得られないが家族の同意が得られる状況であるため、医療保護入院が適切な入院形態となります。

- 任意入院は、入院を必要とする精神障害者で、入院について本人の同意がある者が対象となる。この患者は、本人の同意が得られないため、適応外である。

- 応急入院は、入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者が対象となる。この患者の家族は、患者に治療を勧めていることから、家族等の同意は得られると考えられるため、適応外である。

- 医療保護入院は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害の恐れはないが、任意入院を行う状態にない者が対象となる。精神保健指定医(または特定医師)の診察と家族等のうちのいずれかの者の同意が必要である。この患者は、自傷他害のおそれがなく、入院に対する本人の同意は得られないが、家族などの同意が得られると考えられるため、医療保護入院の適応となる。

- 緊急措置入院は、入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者が対象となる。急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名でよいが、入院期間は72時間以内に制限される。この患者は、自傷他害のおそれがないため、適応外である。

- 医療観察法による入院は、心神喪失または心神耗弱の状態で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害)を行った者が対象である。この患者は、重大な他害行為は行っていないため、適応外である。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第13問

17歳の女子。統合失調症。授業中に突然叫び声をあげ、教科書と筆記用具を窓から投げ捨てた。両親が付き添い精神科病院に入院し、陽性症状の落ち着いた3週目に退院となり、精神科ショートケアに紹介された。この時期の精神科ショートケア利用の目的はどれか。

1: 仲間づくり

2: 居場所づくり

3: 社会資源の利用

4: 対人交流技能の改善

5: 基本的生活リズムの回復

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第26問

59歳の女性。脳梗塞発病後、小梗塞の再発を繰り返し精神症状が前景化したため、精神科病院に転院になった。記銘力障害があるが、理解力や判断力は日によって波がある。言語がやや不明瞭で、移動は小刻み歩行である。この患者の病態で正しいのはどれか。

1: 仮性認知症

2: 早発認知症

3: まだら認知症

4: 全般性認知症

5: 視床性認知症

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第35問

23歳の女性。境界型人格障害。中学時代から対人関係が不安定で、不登校、家出、過量服薬、恋人との激しいけんかなどを繰り返してきた。今回、失恋を契機に睡眠薬自殺を図ったが、救命救急センターで意識回復し精神科へ入院した。左手首に数本の切創痕を認める。母親に甘えた態度をとったり、大声で怒鳴ったり、死にたいと言ったりする。治療目的で作業療法が依頼された。この症例に認められない症状はどれか。

1: 情緒不安定

2: 薬物乱用

3: 退 行

4: 行動化

5: 強迫症状

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第33問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。この患者の作業で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.非構成的な作業イ.巧緻性の必要な作業ウ.自由参加の集団作業エ.手順の明確な作業オ.粗大運動的な作業

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第33問

20歳の女性。境界性人格障害。中学時代から拒食、嘔吐、極端なやせとリストカットが始まり、不登校となった。摂食行動や不登校を注意されると、「自分の気持ちを誰も分かってくれない」と言い、リストカットをする。高校中退後もその状態が続いた。職に就かないことを母親に指摘されたのをきっかけに、薬物による自殺企図で入院となった。入院3か月後には、一応の安定がみられたため作業療法が開始された。初回面接で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 参加することの目的ついて同意を得る。

2: 作業療法参加のルールを確認する。

3: 病棟スタッフと連絡を取り合うことを本人に伝える。

4: 作業の種目は本人の選択に任せる。

5: スタッフへの不満について相談にのる。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第34問

28歳の女性。精神科クリニックで境界型人格障害と診断され精神療法と薬物療法を受けていた。母親と口論となり睡眠薬を大量に摂取して自殺を図った。意識回復後、希死念慮を認めるために精神科に入院となった。入院中に出現する可能性の高い症状はどれか。

1: 夜間せん妄

2: 幻覚

3: 行動化

4: もの盗られ妄想

5: 強迫観念

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第3問

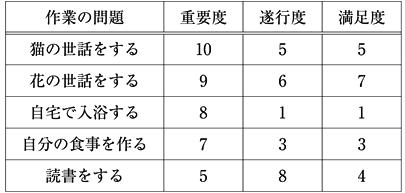

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する